昭和の初め頃まで、夏は上衣に浴衣地や木綿地のシャツジュバンなどを着て、下衣は腰巻きに脚絆(きゃはん)、股引などであったが、冬は上衣にネルの襦袢、ドンジャ、チャンチャン、ハンチャ、チャンチャンコ、袖ナシ、袷のシャツジュバンなどに、下衣は袷の股開きの股引や膝までの袷の脚絆などを組み合わせて着た。中にはドンジャにモンペ姿の人もいた。頭にはネルの風呂敷をかぶり、手にはテッケシ、テガケ、ツカミゴテなどをはめ、帆前掛けなどを掛けた。女物のドンジャは腰丈や膝より少し長めのものなどがあった。ドンジャはいろいろな機会によく着られ、嫁入りには一枚は必ず持っていったといい、昭和二十二年に結婚した人も日常では使わなかったが母親が持たせてくれたという。

昭和十年頃より戦前にかけて割烹着が用いられるようになったが白は国防婦人会や葬式、タチアシ(嫁迎えの際の祝宴)のご馳走作りの時に掛けるよそいき用であり、家事や浜仕事などでは色物や柄物が使われた。戦時中はウワッパリとモンペの上から割烹着を掛ける姿が多かった。イカ干しなどではさらに巾広のメンダレを上に掛けた。布地は天竺やブロード、キャラコなどが用いられ、丈は和服用は長めであったが戦後の洋装化にともない丈は短くなった。現在も色物や柄物は働き着として広く使われているが、白を使うのは葬式の手伝いの時くらいである。

戦時中よりウワッパリにモンペが一般化されると、これまで使っていた衣類とモンペを組み合わせて着て帆前掛けなどを締めた。モンペには縞や絣、無地の黒っぽい木綿地が使われた。

戦後の衣類全般の洋装化にともない、仕事着も絣の着物などの衿や袖などを働きやすい洋服仕立てに改良して着た。これら洋服仕立ての作業着は、自分で仕立てた人もいたが、函館の大門の商店街などでも売っていた。その後、通称、ムトウのモンペと呼ばれる新しい作業着(ムトウ製品のモンペ・上着)が出回った。これは、ムトウの販売員が数か月に一度くらいの割合で来て、置いていく見本を地区の人が見て購入するシステムであった。古川町などでは漁業協同組合の婦人部が地区の注文を取りまとめて購入した。このモンペは、ウエストと足首にゴムが入った幅広のズボン式で、布地は黒色の丈夫なコール天や綿の綾織りであった。これは昭和五十年代半ばくらいまでよく使われており、現在も着用している人がいる。

また、作業時の手覆いに昭和二十年前後から軍手が使われ始めたが、水仕事などには昭和三十五、六年頃よりゴム手(ゴム手袋)が使われるようになり現在に至っている。

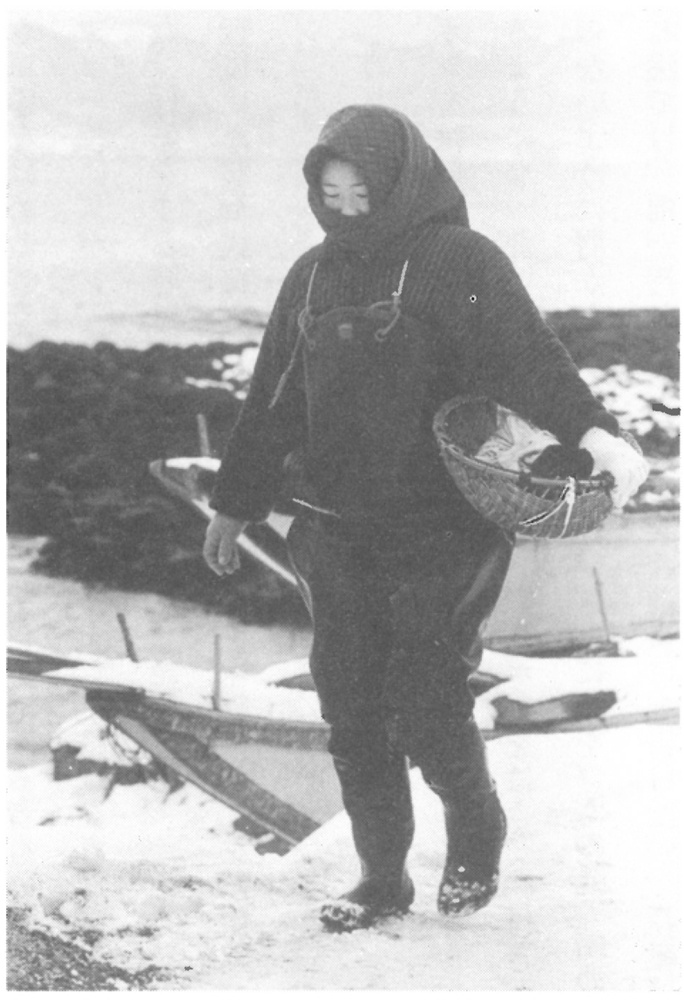

イカ干しをする時の女性の服装(松田トシ提供)

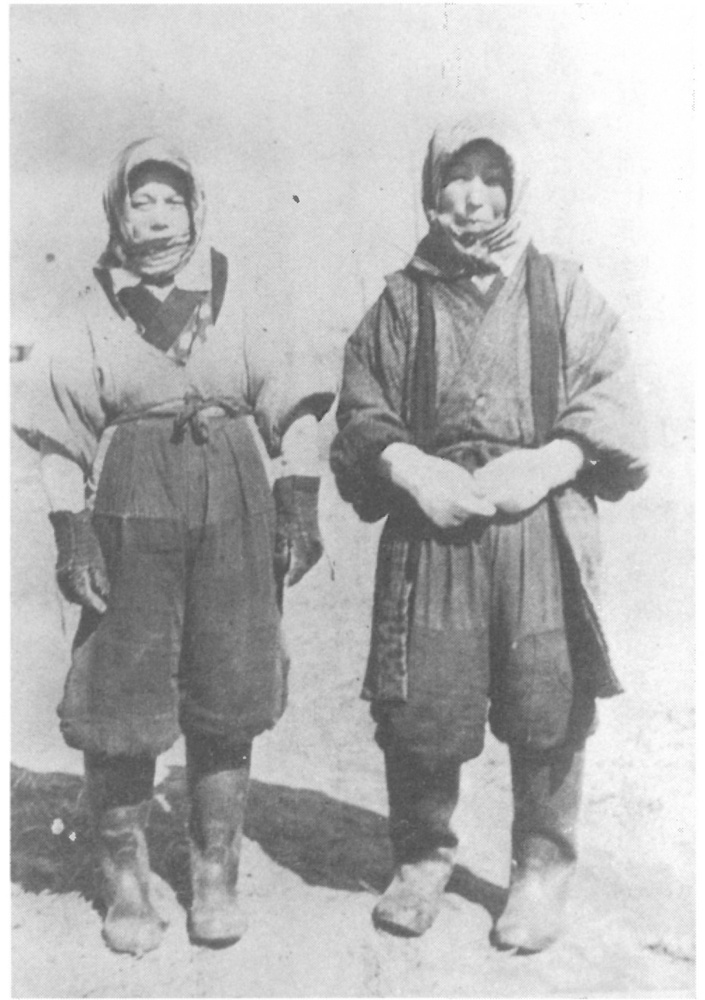

冬の仕事着昭和42年(俵谷次男提供)