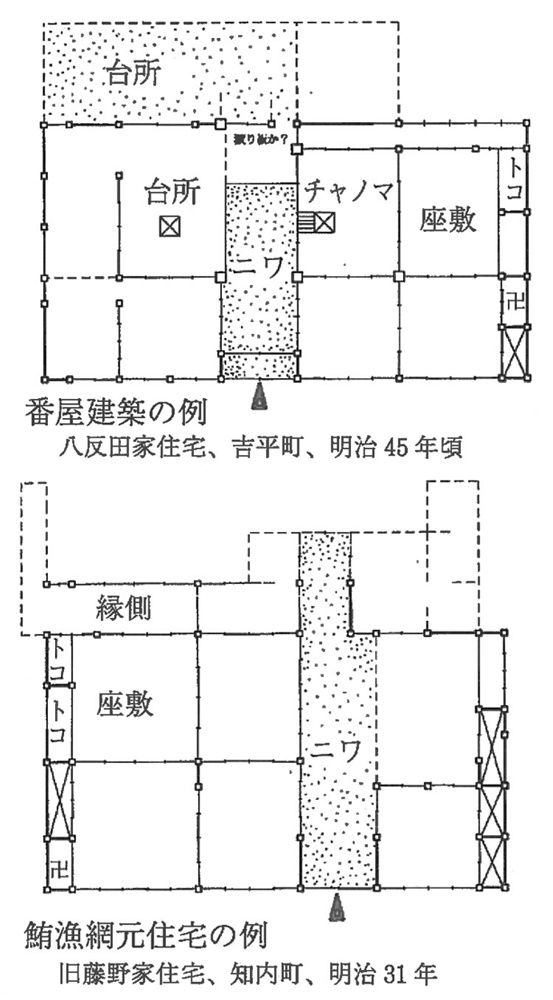

住宅の平面形式は、自営漁家住宅とは異なり、梁間(はりま)いっぱいに通る土間を挟んで下手に一列、上手に二列居室のある四列構成である。チャノマや座敷は上手裏側にあり、書院や欄間を備えた座敷飾や庭園などを整備していた。表側は上手・下手とも寝室で、下手裏側は台所である。

このような床上平面形式は、渡島半島日本海側の番屋建築と共通する。それは鰯漁業の漁業基地としての干場が、鰊漁場を小型にしたような形態であることと対応すると考えられる。しかし、現在わずかに残る新湊町・古川町の大規模漁家住宅が、いつごろこの地にもたらされたのかは、遺構のないため明らかではない。

図4・3・7 大規模漁家住宅に類似する番屋建築の平面図