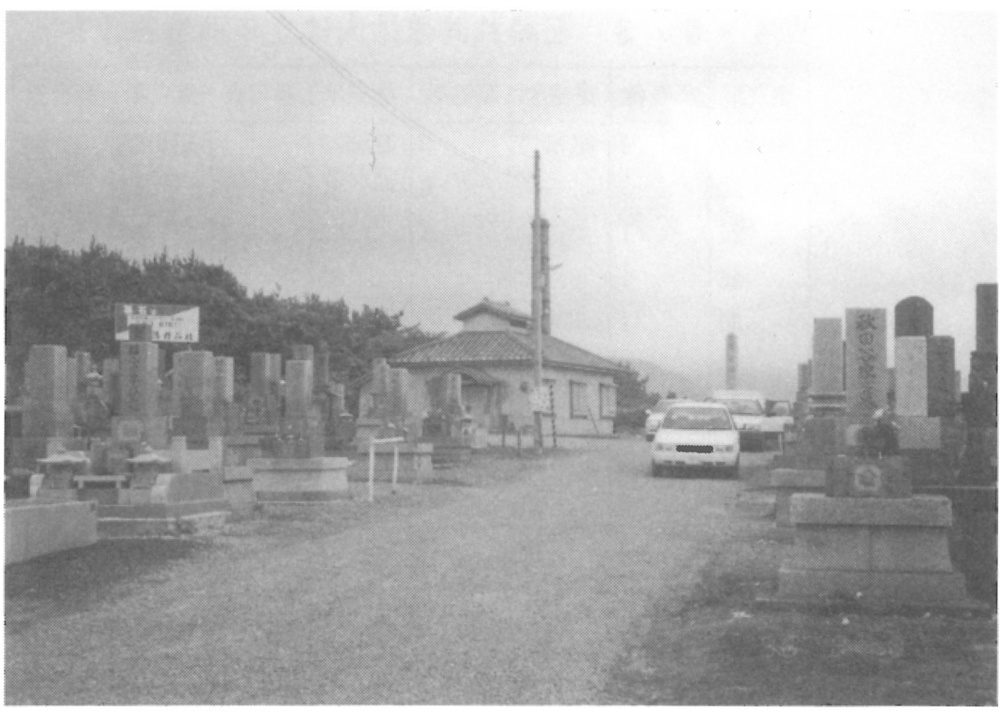

墓域は土手に囲まれ、北東部には昭和六十一年に廃止された石崎火葬場の建物が残っている。墓石は東西に走る中央通路を挟んで南側に一二列、北側に一〇列配置されている。昭和五十九年に墓地の入り口(西側)の土手を崩して整地し、南北各一区設けた。同時に東側も整地して南一一、一二区とした。

戦前は宗派別に、南一区から六区までは浄土宗(勝願寺)、七区から一〇区は曹洞宗(善宝寺)、北の一区から四区は浄土真宗(観意寺)、五区から一〇区までは日蓮宗(妙応寺)と分かれていた。しかし現在では宗派に関係なく空いている場所に建てられ、神道の墓もみられる。

火葬場の西側には無縁塔と地蔵菩薩の座像があり、南側には慰霊碑がある。地蔵菩薩像は南六区から移設された。無縁塔は南一一、一二区を整地したときに出土した遺骨や無縁仏の供養のため昭和五十九年に建立された。慰霊碑は昭和二十八年に戦没者の遺族や地域の人びとの協力で建てられた。

墓地の分譲区画は六四六あり、平成七年十月までに墓石が建立されている区画は四九七である。墓石は一区画に二基建てられているところや、墓地台帳に記載されていない墓石も含めて総数五〇五基である。

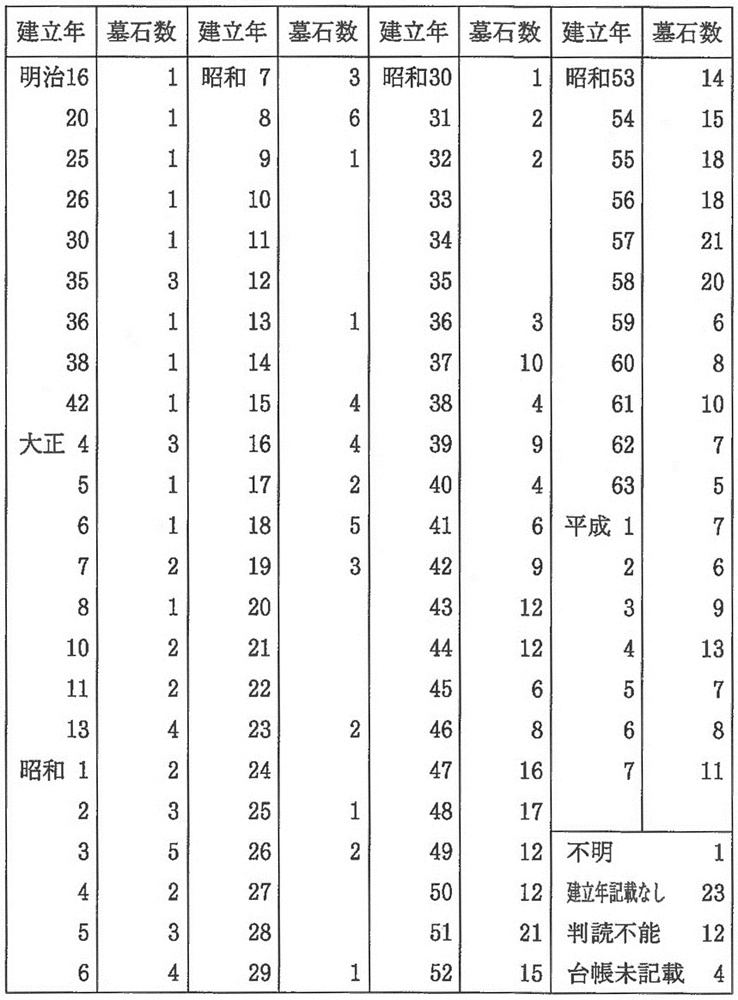

表4・5・3は墓石を建立年別に集計したものである。建立年の記載のないものが二三基、記載してあっても風化や破損によって判読できないものが一二基ある。判読不能とされた墓石の中には明治もしくは明治以前のものと思われるものが含まれている。

昭和の戦前・戦中二〇年間の墓石建立数は四七基で年平均二・三五基である。昭和三十五年までの戦後一五年間では一一基で年平均一基にも満たない。それが昭和四十七年から急増し、特に五十一年から五十八年にかけての八年間は一四二基、年平均一七・八基と著しい増加ぶりである。

増加の理由として考えられるものに分家の墓の建立があげられる。戦前分家は本家の墓に入るものとされていたが、戦後本家、分家の絆が弱まり、あわせて経済的に余裕がでてきた分家がそれぞれに自分の墓をもつようになってきたことが影響しているものと思われる。

石崎共同墓地

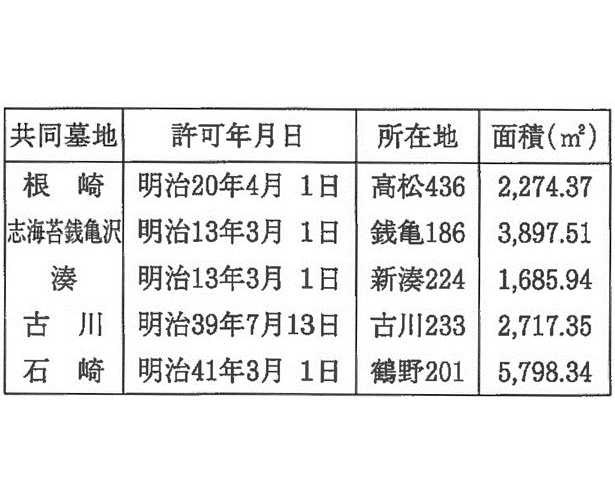

表4・5・2 銭亀沢の共同墓地

市立函館保健所「墓地台帳」より作成

表4・5・3 石崎共同墓地内建立年別墓石数