一 七月七日

七夕祭と相唱ひ、寺子や子供等の者より銘々額燈篭差出、竹に五色短冊結付、前日より子供等師匠々々え集り、太鼓・笛打ならし、町々囃子立押歩行、今昼頃右額燈篭海岸より相流し候仕来りに御座候。

とあり、「月次風俗補拾」には、

七夕祭

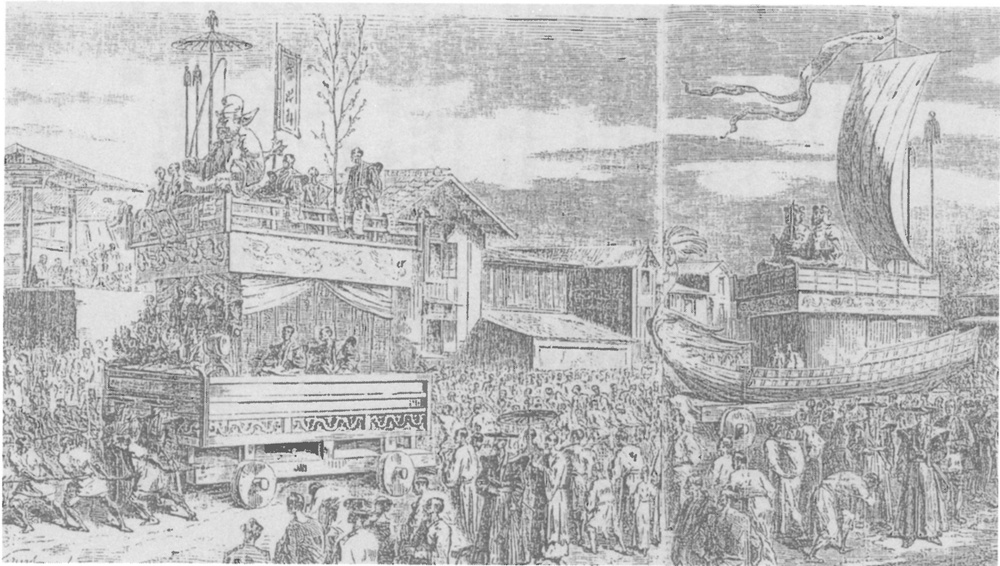

大額燈篭は方弐間余りに囃子屋台やうの者(物)を四ツ車のうへに組み立て、幕を四方に張廻して、此中、笛・太鼓・三味線等囃子方、其他の人数弐、三十名計りを乗せ、其上には竹を骨とし紙を皮とし種々の物像を製作し、像によりて種々彩色を施し、夜るは数百丁の蝋燭を點ずるが故に、光彩燦爛、製作の工みなる、彩色の鮮かなる、虎あり、象あり、孔雀あり、鯛あり。英雄の像、勇婦の姿、其他器物、翫物の類等、思ひ思ひ人々の好む処千差にして万別なり。此車を曳くもの数十百人。大額燈篭は巾壱間半位より三間に至り、長さ三間或は四、五間に至るが故に、街路巾の狭き処は混雑喧噪、果は彼我互に殴打等往々これあり。中額燈篭は数十人これを肩にして持行くなり。かくの如き額燈篭大中混じて三、四十或は五、六十(原注)(其年により多少の差有)、市中至る処喧々又嘩々、此他数百千の小燈篭或は五十或は百と、組を異にし、隊を分ち、童男童女綺羅を飾り華を粧ひ、太鼓に笛に豊年万歳を唱えて市中を押廻るの有様、六日夕より七日昼にかけて人々皆狂するかと怪しむ計り。実に一年中の賑ひ此七夕祭りを以て最盛とするものなり。(原注)(大額燈篭は一家一手にて製作するもあり、又は数家組合ふて製作するもあり)

と記してある。現在では、青森市のネブタや弘前市のネプタが有名であるが、菅江真澄が寛政五(一七九三)年に、大畑(青森県大畑町)や秋田県内でもおこなわれていたことを「まきのあさつゆ」(『秋田叢書別集菅江真澄著作集第六』昭和八年)で記しているように、対岸の大畑ばかりでなく秋田県内でも広くおこなわれていたことがわかる。また、真澄とほぼ同じ頃に、津軽藩の江戸屋敷藩士比良野貞彦が藩主の帰国に隋従して天明八年五月から寛政元年まで津軽に滞在した際に著した『奥民図彙』(青森県立図書館 昭和四八年)の「子ムタ祭之図」で灯篭を担いでいる図と囃し言葉などを記しているが、函館の事例と類似している。

図4・8・5 八幡宮の祭礼・「イリュストラシオン」1857年6月20日号(横浜開港資料館蔵)