一方、恵山山頂火口の地熱現象は、北海道内の他の火山の地熱現象と比較して、特に著しいとは言えない。このように、恵山の活動状況について、なお、解決すべき問題が残る以上、慎重に対応して、今後も観測監視を続けるべきであろう。

ある火山の活動度を評価するには、その包有するエネルギー量をもってすることが可能である。そのエネルギーには、地震・熱として放出される顕在的なものと、放出されないで蓄積されるものとが考えられる。いま、これらエネルギーの放出量は蓄積量に比例すると仮定する。観測の繰り返しによって、放出量の増大が認められた場合に警戒するのは当然であるが、放出量の減少が認められた場合には蓄積量が減少したと考えずに、活動間隔が延びたものと考えて将来の火山活動に対応すべきであろう。

第三次火山噴火予知計画(昭和59〜63年・1984〜1988)において、恵山に対する監視観測は、気象庁の機動観測班および大学の移動観測班の巡回観測によることになっている。巡回監視観測は、前節で述べた諸種の観測のうち、臨時地震観測、定点における地熱測定を定期的に行う。異常現象を発見すれば直に常時精密観測を実施する。

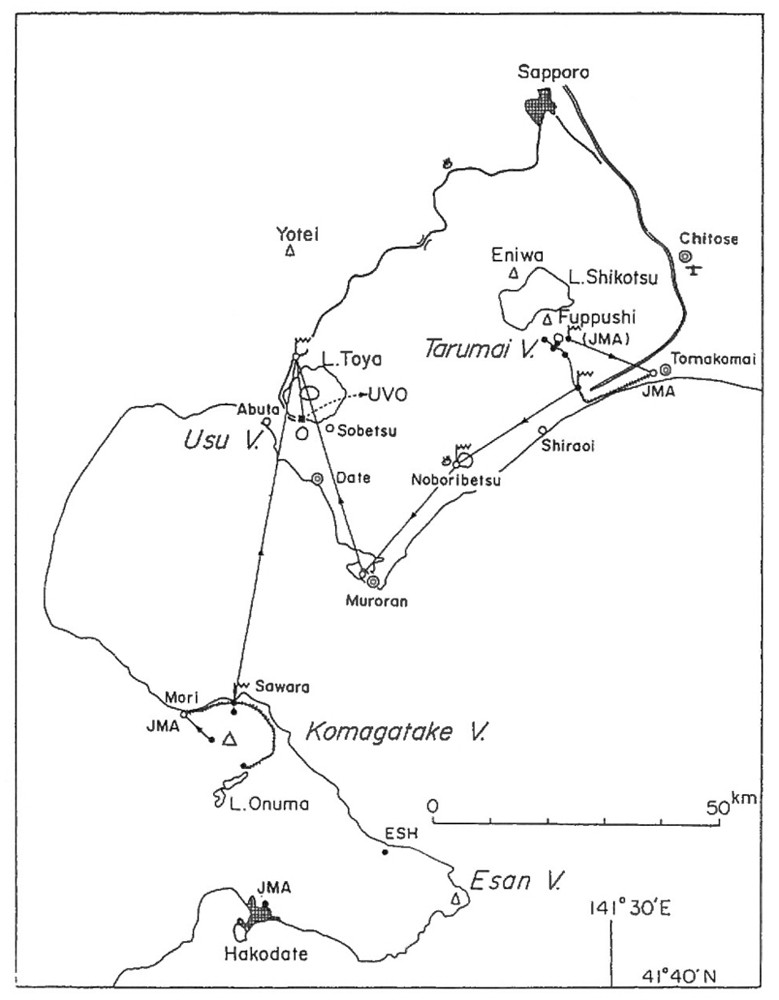

一方恵山の北西約15キロメートルの南茅部町尾札部に北海道大学理学部地震予知地域観測センターの地震観測点(図3.8のESH)があり、その信号はテレメーターによって、有珠火山観測所を経て同センターに送られているので、恵山の地震活動は常時モニターされている。この地震計によれば、マグニチュード1より大きい地震が恵山に発生すれば、それは検知されるはずである。

図3.28 北海道西南部における活火山の地震観測システム(勝井ほか,1983原図)

ESHは北大理学部地震予知地域観測センターの南茅部地震観測点