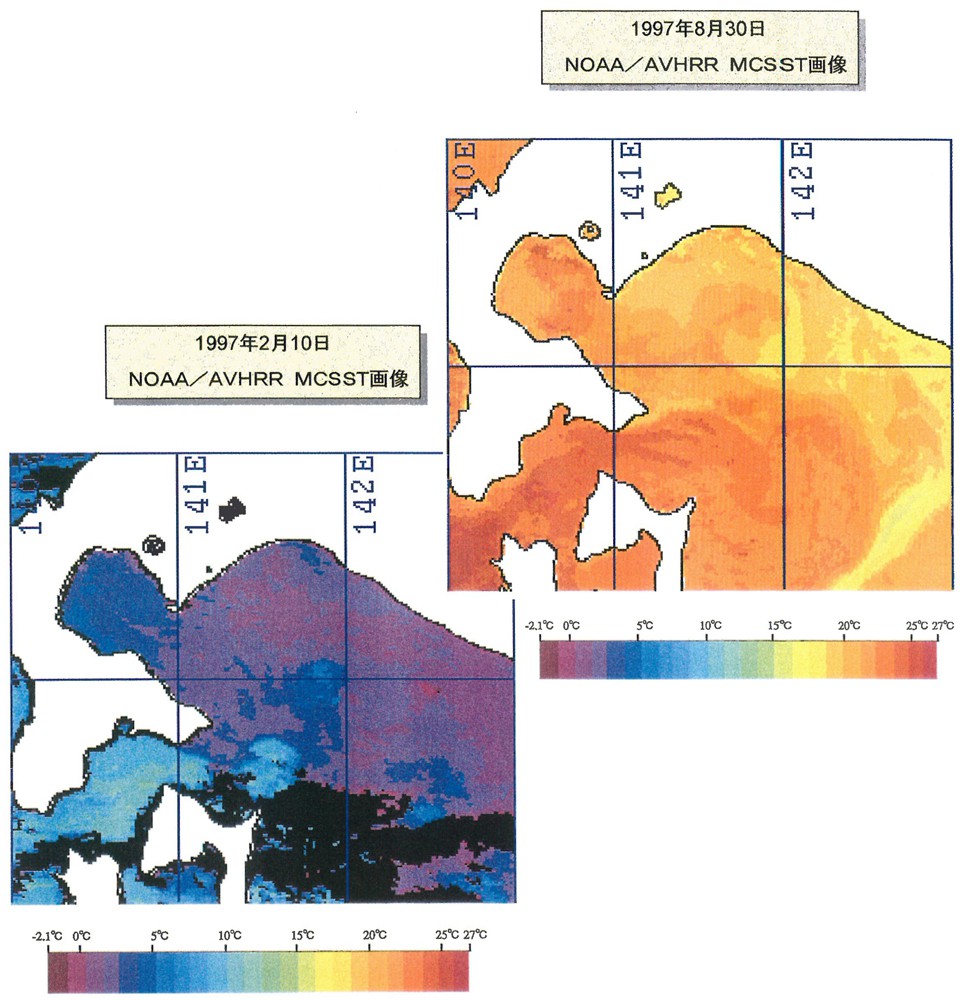

NOAA衛星 AVHRR海面温度画像 北海道大学水産学部提供

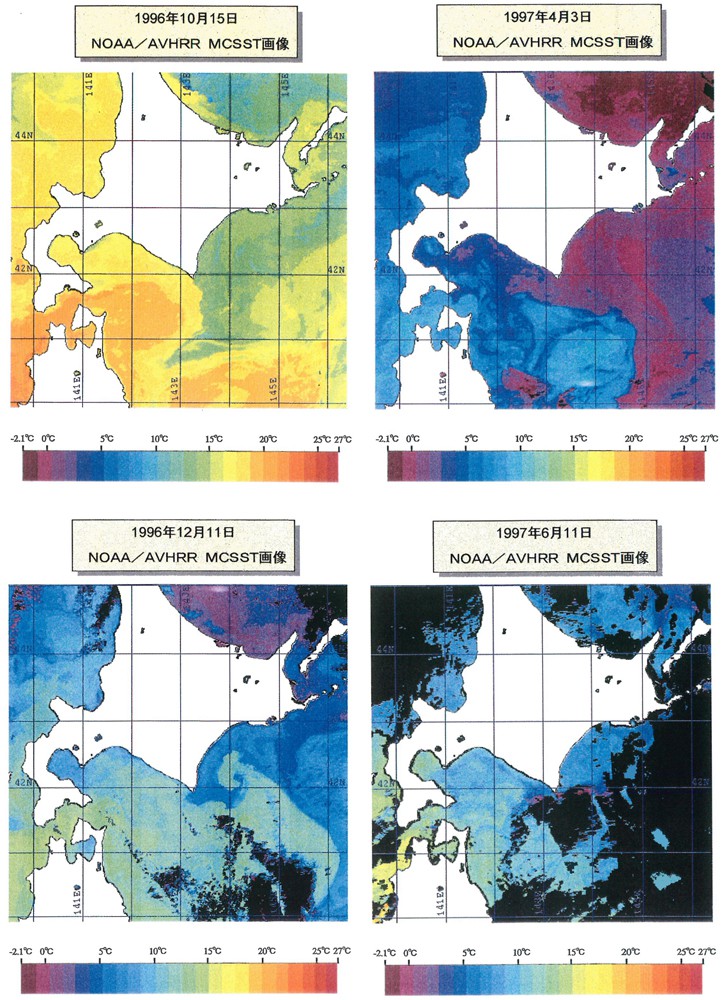

NOAA衛星 AVHRR海面温度画像 北海道大学水産学部提供

渡島半島の南東部の海岸は平野部が少なく、連なる山並みが海に落ち込んでいく地形となっていて、平地といえる箇所は海岸段丘や舌状台地、河川の下流域ぐらいしか無いのがほとんどである。したがってこの地域の人々の暮らしの糧はどこから得てきたかといえば、農耕に頼るよりも狩猟や漁労に頼ってきたことが考古学的遺跡からうかがえる。

北海道は古来アイヌ民族の住む島国ではあったが、彼らは原始的自然採取の生活を送っていたようである。時には6ノットを超える潮流の海峡はいつの時代にできたか明らかではないが、大陸系の北海道の動物たちの南下を妨げ、北上しようとする開拓者たちの行く手を拒み、幾度かこの潮の流れにおし戻されながらも蝦夷ガ島、すなわち北海道・道南へと押し渡ってきたのであった。

北海道が開拓されるようになったのは、日本人、すなわち和人の移住によって始められた。奥羽地方、とりわけ津軽南部の漁民や農民たちが移り渡って漁業に従事し、あるいは砂金や砂鉄を掘っていた、とされるのが鎌倉時代から南北朝時代にかけてからである(〈文献1〉)。

対岸の青森県・下北半島との間に位置する海・津軽海峡は、生物生産の上で東シナ海−日本海−太平洋を巡る生物の輸送・回遊経路として重要な役割を果たしている。漁業の対象となる水産生物としては、その漁火が夏の風物詩として親しまれているスルメイカをはじめ、多くの回遊性魚類がある。また津軽海峡の北側の北海道沿岸では津軽暖流水と沿岸親潮水とが交互に接岸する複雑な水域構造となっており、この狭い範囲には寒暖両系統の水棲生物が来遊したり定棲(ていせい)しているので、海峡内ではこれらを対象とする漁業が営まれてきている。そしてまたこの津軽海峡は、本道と本州方面との太平洋側と日本海側との今日では海上交通の要路であったり、国際海峡に位置づけられていたりして重要な海峡でもある。

この海洋編では、日本を取りまく海洋、海流を解説し、北海道周辺、さらに津軽海峡について詳説する。そしてこのような環境をふまえたうえで恵山町の海域の特徴について解説する。