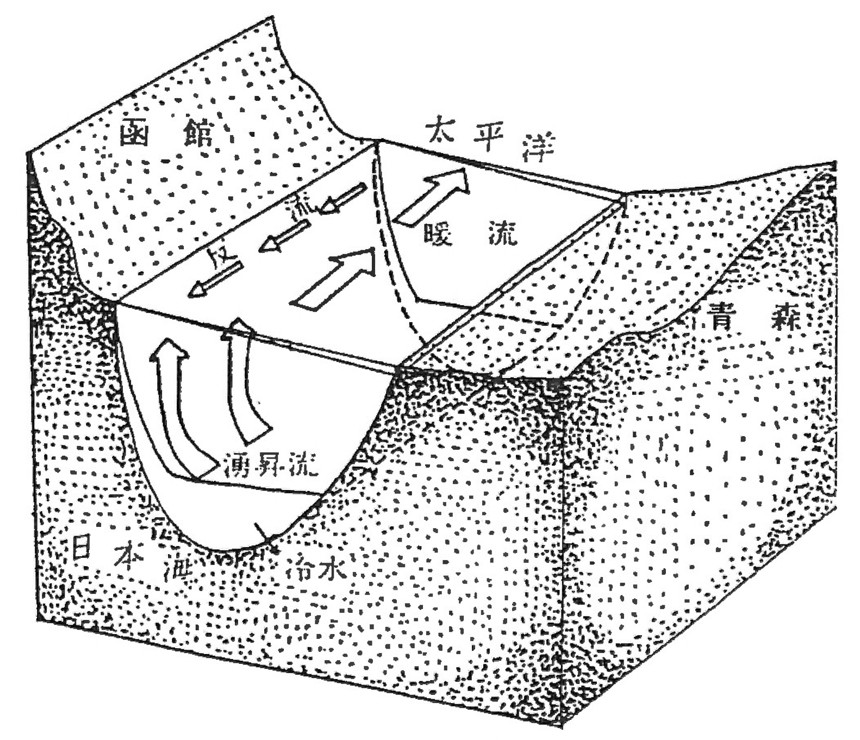

津軽海峡の東側には、太平洋の日本海溝に繋がる深さ300メートルの部分があり、ここに栄養塩類を多く含んだ親潮寒流水が入り込んでいる可能性がある。この上を西から東に向かって進む津軽暖流がある。上方を西から東に走る流れがあればその反流が北海道側の下方を東から西に反時計回りに走る流れとなる。この流れが栄養塩類を含んでいてコンブを育てている、と考えた。それを図に示したのが図7−13である。この図に見られるのはV字型の海底がまっすぐに伸びているが、実際には函館と青森とを結ぶ線は最も長く、大間崎と汐首岬の間は最も狭くなっていて、しかもその位置が最深部であって、しかもまたそこで向きを変えているのである。こういう条件の下では、海流に変化が起こるのを容易に予想することができる。

図7-13

また、津軽海峡の海水は地球の自転のために軽い暖流水は青森側に打寄せられ、青森側の潮位が約10センチメートル、1976年1年間の平均では8センチメートル高くなっている。なお、海峡の日本海側と太平洋側とでは、1976年1年間の平均によると前者が13センチメートル高かった。

さて、重い寒流は海峡の下の方を湧昇流として函館側の岸に打上げられ、さらに津軽暖流の反流の働きで、下海岸の岸に打寄せられることになる。次に潮汐の影響が考えられる。満潮の時には、津軽海峡の東西から潮流が押寄せ海峡の中央部でぶつかり反転する。この海峡の中央部に位置するのが函館山の立待岬なのである。堀・新田の津軽海峡域における海水流動機構の解明(科学技術庁研究調整局、1979)によれば、津軽海峡の海流に及ぼす潮汐の影響について、函館沖の反流が最も明瞭に示されるのは冬季午後の高潮前2時であった。

津軽海峡の海流調査を実施した結果が、函館海洋気象台海洋課から津軽海峡海洋観測報告として報告されている。しかしこれらの報告からコンブの生育に関係している直接のデータを見出すことができない。そこで必要とする海洋観測資料を得るために北海道大学水産学部所属の調査船『うしお丸』を使用して調査にあたった。調査方法は第4節で紹介したのとほぼ同じ方法によっている。実施日は1984年5月7日、観測点は函館港沖から下北の大間崎の間で7地点、大間崎から汐首岬沖の間で6地点、汐首岬から立待岬に沿って6地点と大三角形を描くように航行した地点であった。調査結果の概要は以下のようであった。

函館・大間崎間、および大間崎と汐首岬間の海水温度の沿直構造には、津軽海峡を横断する面の温度構造が存在した。暖流と寒流の境界は函館・大間崎間においても、大間崎と汐首岬間においても、北海道寄りにあり、しかも境界は水深100メートルにまで及んでいるのが明らかであった。また汐首岬と函館立待岬間の鉛直構造についてであるが、この日の午後には2〜3℃の冷水が西から東に向けて、2ノットの速さで流れていた。これらから、図7−13に示したような渡島下海岸でコンブが量産される機構、つまり『津軽海峡300メートルの最深部に冷水塊が滞留していて、これが津軽海峡の反流により巻き上げられて渡島下海岸に達しこれがコンブの栄養となっている』、という仮説を実証できることを望んでいたのである。実際は仮説通りではなかったとはいえ、親潮に由来すると思われる冷水が岸辺に達していたのは事実であった。冷水が反流として汐首岬から函館山付近にまで達していたのが観察されたのである。

立待岬の直前の地点の水温垂直分布によれば、6時間の間に海水温度が著しく変化し低温となっていた。温度の変化もさることながら潮流の方向の変化も著しく、この地点が他の地点に較べて何か特殊な地点であるのを思わせる。ここに寒流と暖流とが入りこんでいる。寒流が太平洋の親潮、暖流が日本海の対馬海流とすれば、立待岬は太平洋と日本海との水の接点、、いやもっと大げさな言い方をすれば海峡を東と西、2大洋に分け隔てている、のである。