日華事変(昭和12~16年)は、日本は中国に対して宣戦布告せず、あくまでも事変と呼んだが実際に中国大陸全土にわたって戦火は拡大し、太平洋戦争開始と共に第2次世界大戦へ引継がれた戦争である。

事の起こりは昭和12年(1937年)7月7日、北平(北京)の近郊、蘆溝橋(ろこうきょう)に始まった両軍の武力衝突(蘆溝橋(ろこうきょう)事件)である。いったんは治まったが、紛糾が多発し、11日には関東軍2個師団・朝鮮軍1個師団・内地軍3個師団に参戦が命ぜられる。このような大陸での戦況を踏まえ、近衛内閣は9月8日[臨時資金調整法案・輸出商品等臨時阻止法案・軍需工業動員法の適用法案・米穀応急措置法案・臨時軍事費特別会計法案」を可決し戦時体制を確立する。

「昭和13年度地方予算編成に関する件」「地方債抑制に関する件」は、このような内外情勢の中で出された町村への行政指導であった。国内では、さらに10月12日には「国民精神総動員中央連盟」が発足し「挙国一致・八紘一宇・堅忍特久」などのスローガンを掲げ、戦争遂行の国民精神高揚の運動が展開されたのである。

戦火は北支事変へと発展、日本軍は北京・青島・保定を占領し、ついに支那事変として11月20日東京に大本営が制定された。その後、日本軍は杭州湾上陸(11月)黄河渡河(12月)上海占領、南京も年末には占領し、昭和13年(1938)1月16日近衛内閣は「国民政府(蒋介石の国民党政権)を相手とせず」という近衛声明によって本格的な長期戦へと突入していく。標記、行政指導が示されたのは、こんな情勢の最中(さなか)である。

以下、その内容である。

丑地第一三一九号 昭和十二年九月二二日 総務部長

『昭和一三年度(一九三八)地方予算編成に関する件』

支那事変の推移に鑑み、時局上緊要なる資金及物資の急激なる需要の増大に対処するため、昭和一三年度地方団体の予算編成については左記事項に留意のこと。

昭和一二年度予算実施に当たりても右方針に準じ極力整理節約を期すべし。

記

一、必要なる費用の外は新規経費は之を計上せざること。

二、国際収支の現状に鑑み海外支払いとなるべき経費は之を計上せざること。

三、殊にも鉄を使用する事業の如きは之を計画せざること。

四、庁舎・学校等諸建築の新築・増築は努めて之を見合わせ、止むを得ず地方の実情に応じ、建物設備等専ら実用の程度に止むること。

五、土木工事・農業土木工事・上下水道工事等に付ては、差措き難きものの外は新たに之を計画せざること。

六、諸般の施設は検討を尽くしこの際之が断行すること。

七、各種会合・催物は之を見合わすこと。

八、補助金等は特別の事由なき限り、これを打切・中止、減額・繰延すること。

丑地第一三一八号 昭和十二年九月二十二日 総務部長

「地方債抑制に関する件」

標記の件に関し其筋より別記の通通牒有之候条右了知の上遺憾なきを期せられ度

(別記)

内務省発地第九七号 昭和十二年九月十一日

内 務 次 官

大 蔵 次 官

北海道庁長官 殿

『地方債抑制に関する件依命通牒』

現下の時局に鑑み資金及物資の調整の必要あり地方債の許可に付いては、当分左記方針に依り之を抑制すること相成候条、此の旨御了知遺憾なきを期せられ度、尚貴官に於て許可相成るべき起債並に許可を要せざる起債に付いても、追て許可を受けたる起債及び借入済のものに付ても右に準じ、出来得る限り事業の打切又は繰延を為さしむる様又物価騰貴に依り、予定通事業の遂行を為し得ざるとき成るべく其の執行を一時停止する様便宜御措置相成度。

記

一、道路・港湾は国の補助あるもの、国防緊急なるものの外は之を認めず。

二、河川改修・砂防・農業土木・荒廃林地復旧等の事業は国の補助あるもの、緊急差措き難きものを除き原則として之を認めず。

三、埋立及干拓事業・上水道の新設事業は認めず。

四、下水道の新設拡張は之を認めず。

五、電気・ガス事業の新設拡張は生産力拡充上必要あるものを除き之を認めず。

六、軌道の敷設工事及自動車事業は原則として之を認めず。

七、諸運動場の新増築は国庫補助あるものの外、原則として之を認めず。

八、学校の新増築は生徒児童の増など直ちに己(や)むを得ざるものの外は之を認めず。

九、諸建物の改築は崩壊の虞(おそ)れあるものを除き原則として認めず。

十、社会事業・災害復旧工事・失業対策事業、其の他前各項以外のものは概ね従来の例による。

以上の地方予算編成に関する件・地方債抑制に関する件、という厳しい行政指導により、これまでも漸次規制されてきた市町村の(例外を除き)事業はすべてストップし、戦時体制の確立に協力を余儀なくされることになったのである。

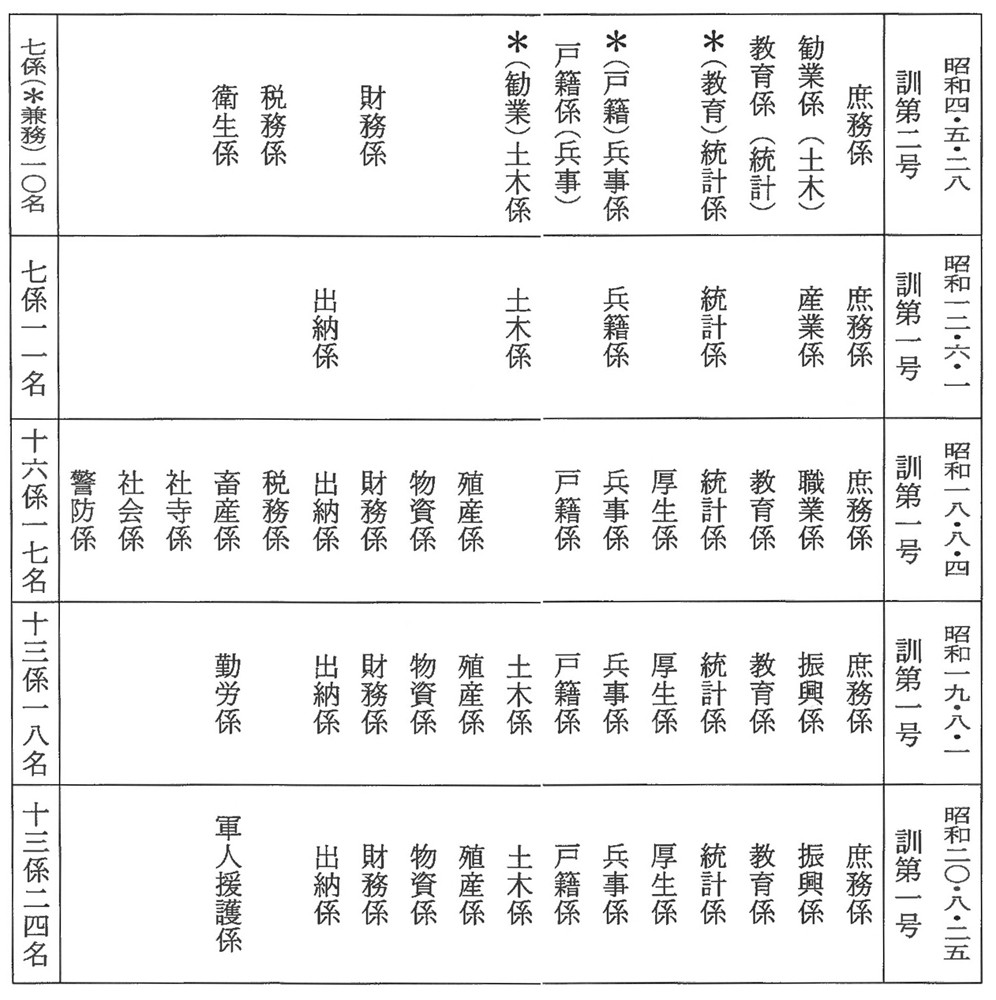

昭和期(戦前・戦時)になってからの、条例や通達、あるいは行政指導を受けーなかんずく戦時下のなかで、村の執行体制をどのように組織したか、以下、当時の尻岸内村役場の事務分掌の変遷を次に記す。

『昭和期(戦前・戦時)の尻岸内村役場の事務分掌の変遷』