わが国の洋式灯台の起源は、1866年(慶応2年)米・英・蘭・日本の4か国条約の締結によって建造された観音崎灯台(神奈川県)が最初で、初点灯は明治2年元旦である。

津軽海峡東口の洋式灯台の設置は、明治9年(1876)本州側の尻屋崎灯台がもっとも早く、本道側はこれに遅れること14年、明治23年(1890)恵山岬灯台、続いて明治26年(1893)汐首岬灯台の設置、対岸の大間崎灯台が28年後の大正10年(1921)、そして、本町の日浦岬灯台が戦後の昭和26年(1951)設置と続く。日浦岬灯台の設置については、地形的に恵山・汐首岬灯台の死角になる海域であり暗礁も散在し、また潮流も速く、戦後の漁船の装備が悪かった時代は、特に海難が多発した。そのような理由と推察する。

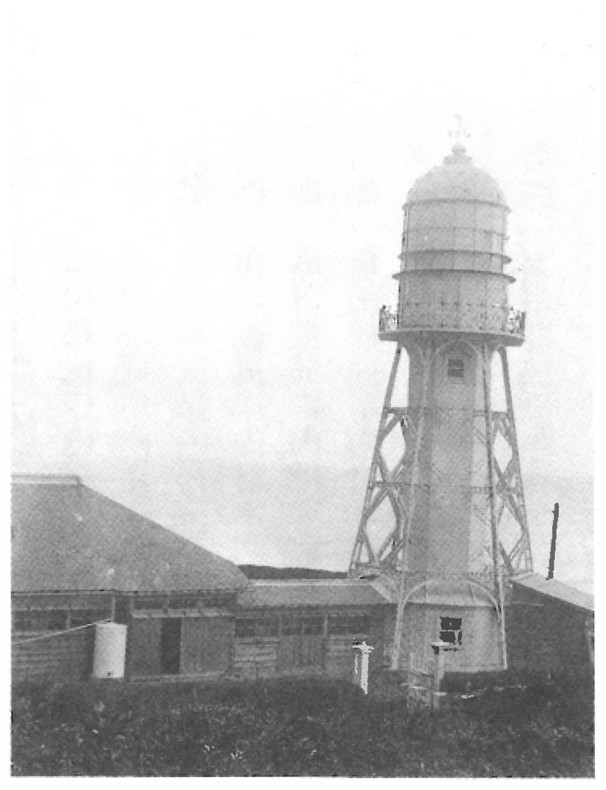

明治23年建設当時の恵山岬灯台