この時代、大正デモクラシー大正ロマンなどと後の人々が表現したように、明治の産業−繊維・鉄鋼業などの急速な発展と、政治経済の近代化・国際化を基盤に、教育文化の面にも欧米の影響が現れてきた時代といえよう。義務教育の面でも欧米の教育理論・方法を学び、国定教科書に欧米の教材が多く取上げられた時代でもある。学校運営についても系統性・計画性、記録を重視し運営の実を上げようとしている。その手立てが学校沿革誌である。

ここでは各校の沿革誌の中から、当時の学校経営の近代化への過程を探ってみたい。

古武井尋常小学校沿革誌・目次 大正元年度(1912)より編輯

緒言

第一編 前 記

第一 教育勅語及戊申勅書御下賜、 第二 学校精神ノ歴史、

第三 学事功労者、 第四 学校及学区、

第二編 設備及経済

第一 校地及校舎、 第二 校具、 第三 学校園及学林、

第四 本校経費、 第五 本村費賦課ト教育費トノ歩合、

第六 本村教育費ノ就学児童一人当、

第三編 職員学事関係者及児童

第一 職員、 第二 管理者、 第三 学校通学区域内ノ学務委員、

第四 学校医、 第五 学級編成及受持教員氏名、 第六 入退学数、

第七 就業及卒業数、 第八 学校通学区域就学歩合、

第九 出席歩合、 第十 卒業生トノ関係、 第十一 学校衛生、

第十二 日浦水産補習学校生徒出席者数、

第十三 日浦水産補習学校職員、

第四編 学 事

第一 校規ノ創設及改廃、 第二 儀式記念日等ノ概略、

第三 修学旅行運動会、 第四 学業練習会学芸品展覧会、

第五 主ナル研究調査事項の概略、第六 特殊事項、

第七 父兄懇談会、 第八 日浦青年会、 第九 社会的教化事項、

第十 監督者の臨校、 第十一 雑録

沿革誌の緒言に、『この沿革誌は大正元年度たる明治四十五年四月より編輯せる、他に系統的記録なくしてその脈絡関係を知るべき必要あるものは其以内に溯れり。当校に附属せる元山・中小屋両特別教授場は全く本誌に関係なし、此沿革誌編輯以前に於けるものは当校沿革誌甲号にあり 大正貮年五月 編輯者 校長 大西高尚』と記されている。編集者の大西高尚(明治43年4月28日より大正6年3月30日まで)は分離独立以降、4代目の校長である。また、『日浦小学校沿革誌』も、古武井小学校と同様の目次となっており、同元年度に、第11代校長、重森昌太郎校長(明治45年4月15日より大正4年6月9日まで)が編輯にあたった。

この古武井尋常小学校沿革誌の「第1編、第2、学校精神ノ歴史」に、学校経営の指針・基本方針、あるいは教育課程の全体計画ともいえる事項が詳細に記載されている。当時の学校教育のありかたを学ぶ意味で貴重な資料と思われるので、幾つかを記すことにする。

〈第二 学校精神ノ歴史〉

○明治四十四年一月、左の教授訓練の大綱を示せり。

当地住民の殆ど全部は漁業を営むをもって児童も一般に不規律粗暴にして、持続的勤労心に乏し。従って訓練の実績を修むること極めて至難とす。各教員は一致協力し持続力努力を以て奮闘せざるべからず。其の不規律を矯正する方策として、時間を恪守すると共に体操を厳格に課す。又粗暴を制せんが為め親切を旨として礼節を重んじ、図画、唱歌によりて美的感想の養成に勉む。

学業は硬教育的努力主義により間断なく勉学せしむ。其の方案として、従前の試験の弊を除き其長を採り、以て智能的学科は交互に循環して絶えず復習を課し、其復習を終わる毎に成績を調査す。成績調査の筆答し得べきものは必ず答案を蒐集して、其の優劣を児童に示す。

○斯の大綱により明治四十五年一月、左の校訓を制せり。

一、規律を守れ。 キマリ ヨクシナサイ。

一、親切を旨とせよ。 人ニハ ネンゴロ ニ シナサイ。

一、礼儀を正しくせよ。 オジギ ヲ ヨクシナサイ。

一、復習を怠るな。 オサラヒ ヲ シナサイ。

一、正直になれ。 ウソ ヲ イッテハイケマセン。

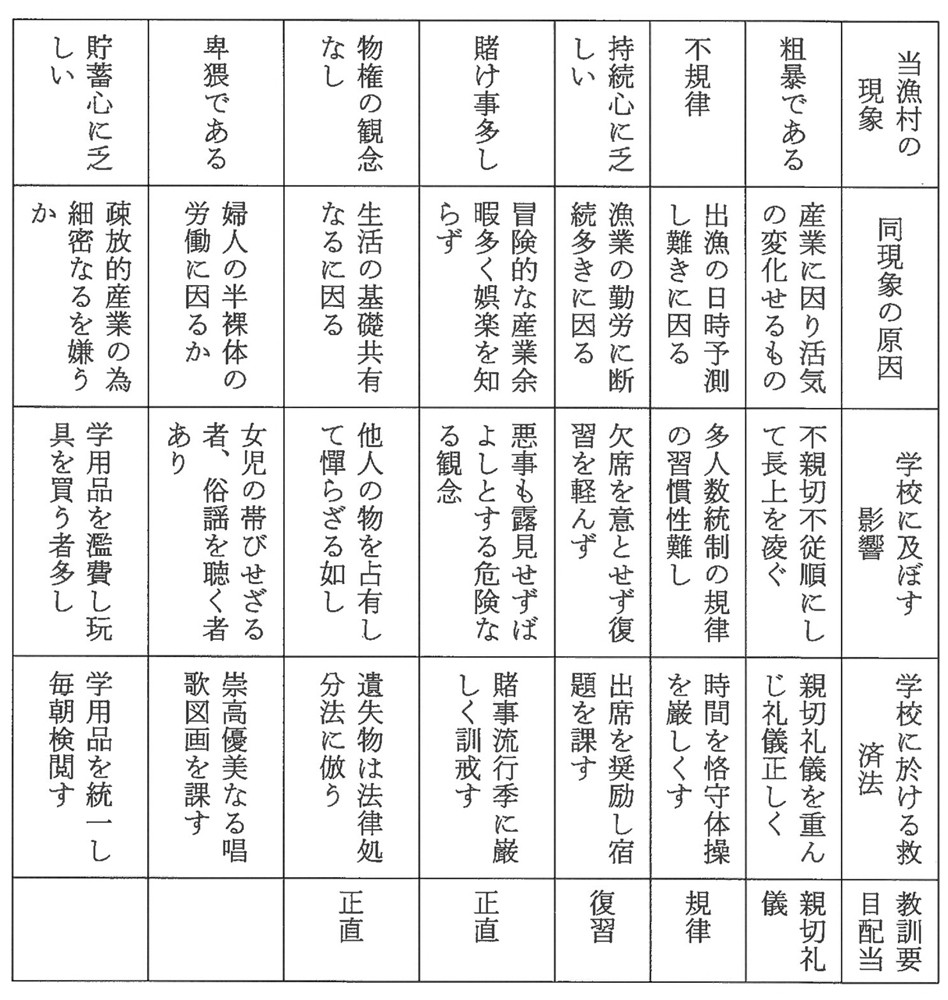

○右校訓の拠る所を左に掲ぐ。 大正三年六月記入す。

[表]

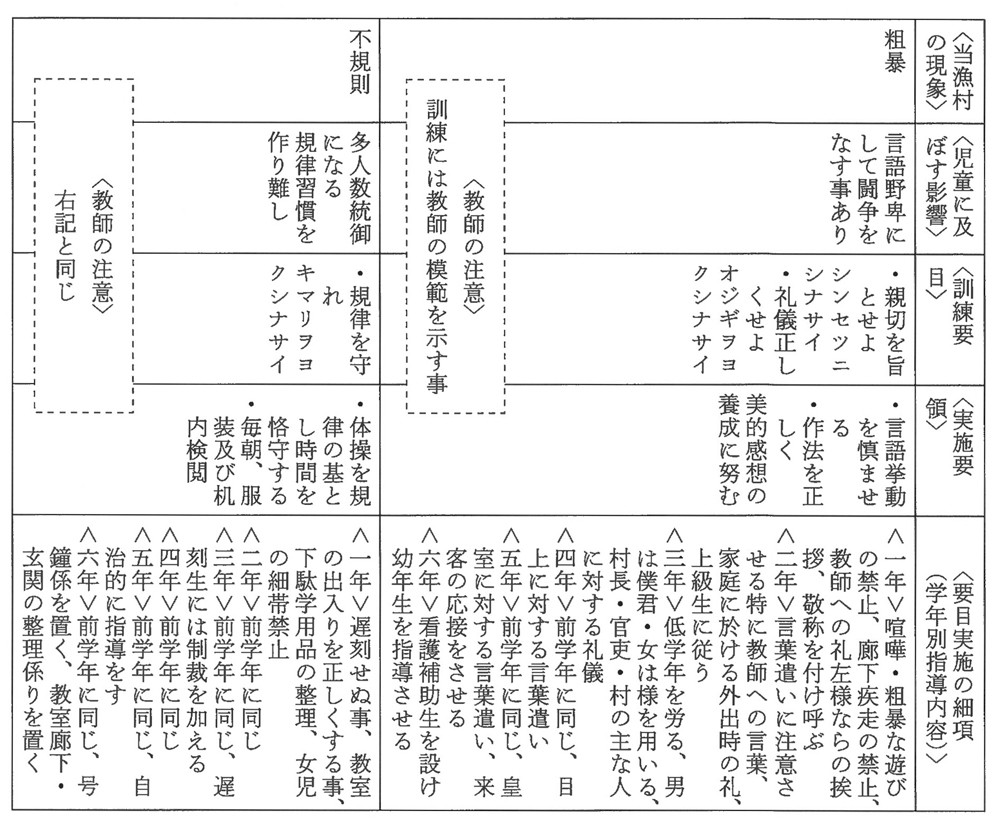

○訓練、要目、実施の細項を左のとおり各学年に配当す。

大正三年八月制定す。

方針・教訓の実践化までの手立てを示す指導計画の構造化といえよう。

なお、訓練、要目、実施の細項についての詳細は〈粗暴・不規則〉についてのみ記し、〈持続心・賭事・物権の観念・卑猥・貯蓄心の欠如〉については省略する。

[表]

尻岸内小学校の沿革誌 尻岸内小学校の沿革誌については、大正3年、第8代校長、溝江留吉(大正3年11月から同9年9月)の手により更生されている。

溝江留吉はこの沿革誌の「例言」に次のように記している。

『尻岸内尋常小学校沿革史更生ニツキ材料トスベキモノ明治三十六年、石澤末次郎氏(第6代校長・明治34年11月から同44年7月まで)構成ニカカル学校沿革誌、並ビニ関精造氏(第7代校長・明治44年11月から大正2年11月まで)構成ノ明治四十三年以降ノ沿革誌及ビ大正元年度沿革誌、以上三冊アルモ内容ニ於テ何レモ学校創立以来ノ系統的編纂ニアラズ、且、其ノ筋ヨリ指定セラレタル学校沿革史編纂項目ニ対シ遺漏多クシテ材料甚ダ少ナイシ、村古老ニ尋ヌルニモ其ノ語ル所區々ニシテ信ヲ措クモノ亦少ナケレバ、既往ノ沿革ニツキ勉メテ調査ヲ重ネタルモ、自然系統ナク且ツ粗略ナルヲ免レズ。 大正三年十一月 更生者 溝江 留吉 識ス』

例言中「其ノ筋…」とあり、当時、道・支庁から沿革史の項目例が示されたのであろう。古武井・日浦小両校の沿革誌はこの示された型であろう。尻岸内小については両校と共通の項目を記しつつも随所に自校の独自性を表している。現存する項目を以下に記す。

尻岸内尋常小学校沿革誌・現存する項目

大正3年度(1914)より編輯

例 言

○教育ニ関スル法令

明治十三年五月変則を以て創立す・修業年限四ケ年

・教科(修身・読方・作文・習字・算術・体操)

明治十四年五月教則改正、小学初等・中等両年科設置

修業年限、初等中等科各三ケ年

・教科初等科(修身・読方・作文・習字・算術・体操)

中等科(修身・読方・作文・習字・地理・歴史・体操)

明治十九年十二月簡易科に改正・修業年限三ケ年

・教科(修身・読方・作文・習字・算術・体操・実業)

明治二十八年五月修業年限三ケ年の尋常小学校に改正

・教科(修身・読方・作文・習字・算術・体操)

明治三十二年十一月修業年限四ケ年の尋常小学校となる

・教科(修身・読方・作文・習字・算術・体操・実業・女子裁縫)

明治三十四年四月改正小学校令 教科目改正(修身・*国語・算術・体操・裁縫)

*国語(読方・書方・綴方・話方)

明治三十四年四月・随意科目の加設・裁縫科

・修業年限二ケ年の補習科を設置・教科(修身・国語・算術)

明治四十二年三月二十日『義務教育年限六ケ年』に改正

・教科(修身・国語・算術・日本歴史・地理・理科・図画・唱歌・体操・裁縫・手工)

○勅語謄本ノ拝戴

・御真影ノ拝戴・奉置所造営・奉置所奉遷式

○学校精神ノ歴史

・校訓 徳目(礼儀・規律・正直・勤労)

○褒状及感謝状

○学区学校ノ分廃合

・特別教授場ノ設置ト廃止(荒砥特別教授場)

○設備

・校地・校舎

○児童ニ対スル歩合

・校舎、校地坪数ニ対スル歩合

○物 品

・備品・教具・図書・理科器械・運動具・什器

○学校園ト学林

○経済

・学校経費・授業料・基本財産

○職員及官員

○管理者

・歴代村長

○学務委員

○児童

・学級編成(受持教員)・児童男女別・入学児童数男女別

・卒業児童数男女別

○児童就学ノ歩合

・就学歩合・出席率

○児童身体ノ状況

・身体測定(身長・胸囲・体重)

・身体検査(栄養・体格等)

○学校に対する功労者

○其他 甲、記念事業・皇室関係(改元・即位)

・御真影拝戴(奉迎・奉戴式)

・立太子礼記念

・同記念第一回秋季運動会

なお、○教育ニ関スル法令については、教育令の改正の沿革が整理されているので、明治期までを記載されている事項を記述することとする。