古武井小の学校沿革誌、第4編、第4の学業練習会学芸品展覧会より

○大正三年二月十一日

紀元節拝賀式後、従前よりの趣を変え学芸会を開き、平素の授業に模し問答・書方・図画の即席成績等各学年別に、その全児童を活動せしむ方法を執れり。

○大正七年三月二十三日

卒業・修業証書授与式当日、本校児童の図画・綴方・裁縫の成績品及理科器械等を第二教室に陳列して、来賓及一般父兄縦覧せしむ。五、六年の色彩画及女子の裁縫品は観覧者をして最も 感心せしむ。

○大正八年一月一日

新年拝賀式当日、書方、綴方、図画の成績品展覧会を開けり。

○大正十一年三月二十三日

卒業・修業証書授与式当日終了後、学芸会を開く。成績佳良、来賓及一般父兄をして感動せしむ。

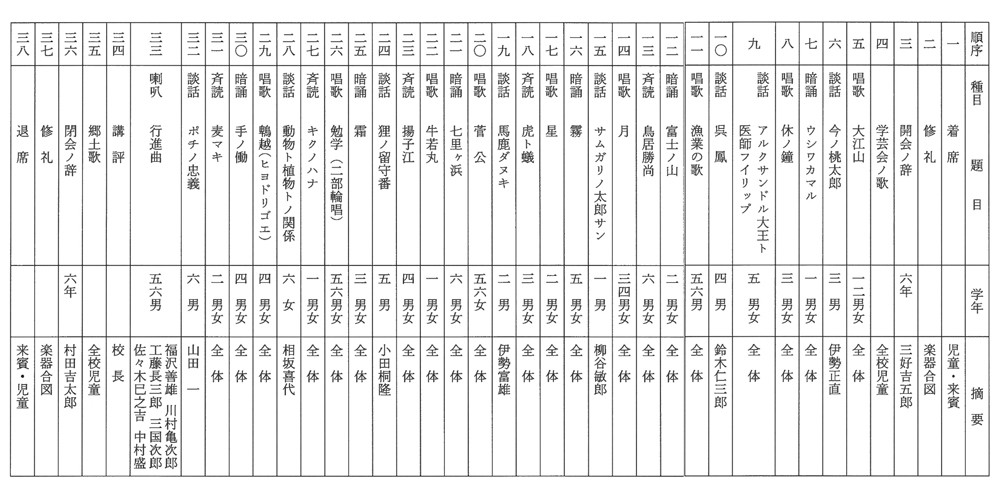

〈学制頒布50周年学芸演習会より〉

期日 大正11年(1922)10月30日

[表]

この学芸演習会のプログラムから、当時の教科学習−音楽(曲目、唱歌・二部輪唱など)国語(題材、斉読・談話など)理科的内容(16の霧・25の霜・28の動物ト植物トノ関係・30の手ノ働など)修身的内容(15のサムガリノ太郎サン・19の馬鹿ダヌキ・32のポチの忠義など)の内容が理解される。また、指導法としての一斉読・朗読・談話や形態としての集団発表・個人発表など、さらに、11の漁業の歌・35の郷土歌(古武井小校長大西高尚作詞)に地域性・郷土愛の育成を考慮していることも窺える。(33の喇叭(ラッパ)についてはピストンのないいわゆる軍隊喇叭と推察するが、当時、郷土の青年らによる金管木管打楽器のバンドが編成されており、そのような影響を受けたとも推察される)。また、セレモニーや全体構成にも観客を飽きさせない工夫が感じられる。

学芸演習会は日常の教育実践の成果の総合的発表の場である。父母は勿論、地域住民にとって学習活動の参観・評価の機会であると同時に、数少ない地域の楽しみの機会でもあった。観客の出演児童に対する喜びや称賛の声は、児童にとって大きな励みとなり学習意欲の喚起となり、指導した教師らは学校行事をなしえた成就感を味わったであろう。

沿革誌に見る詳細なこの記録に、当時の教師集団の指導に対する真摯な姿が窺える。

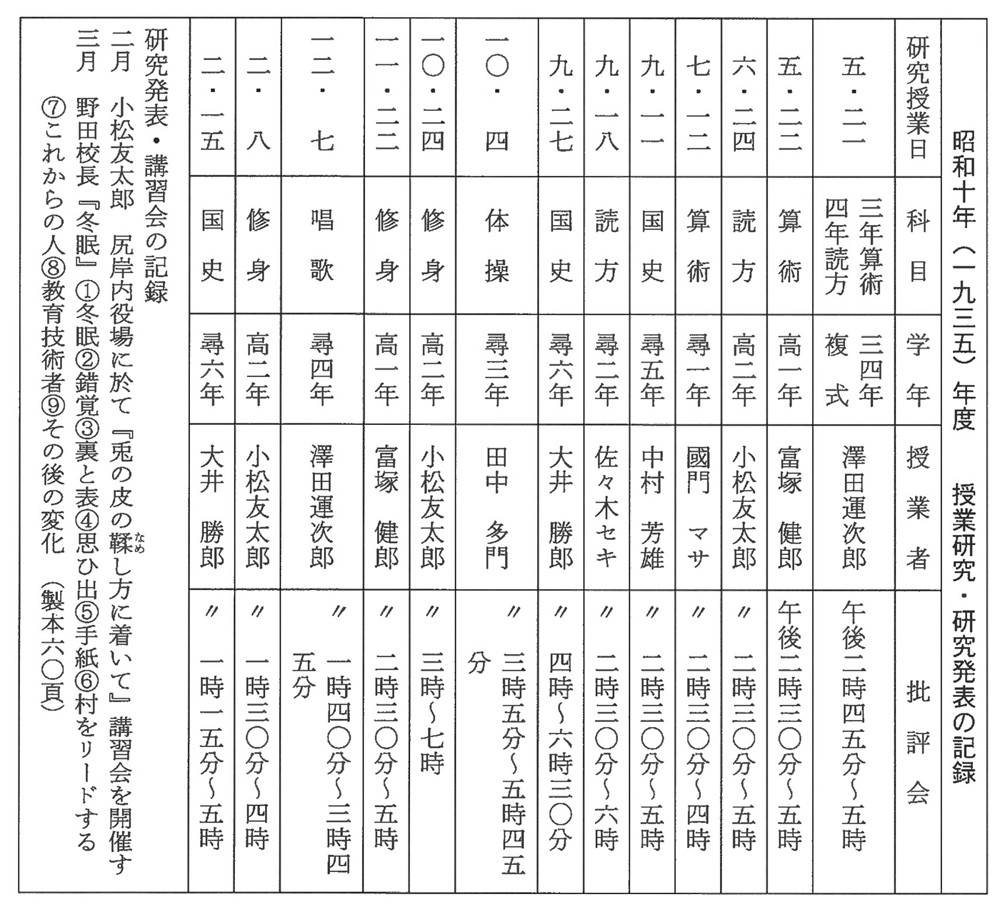

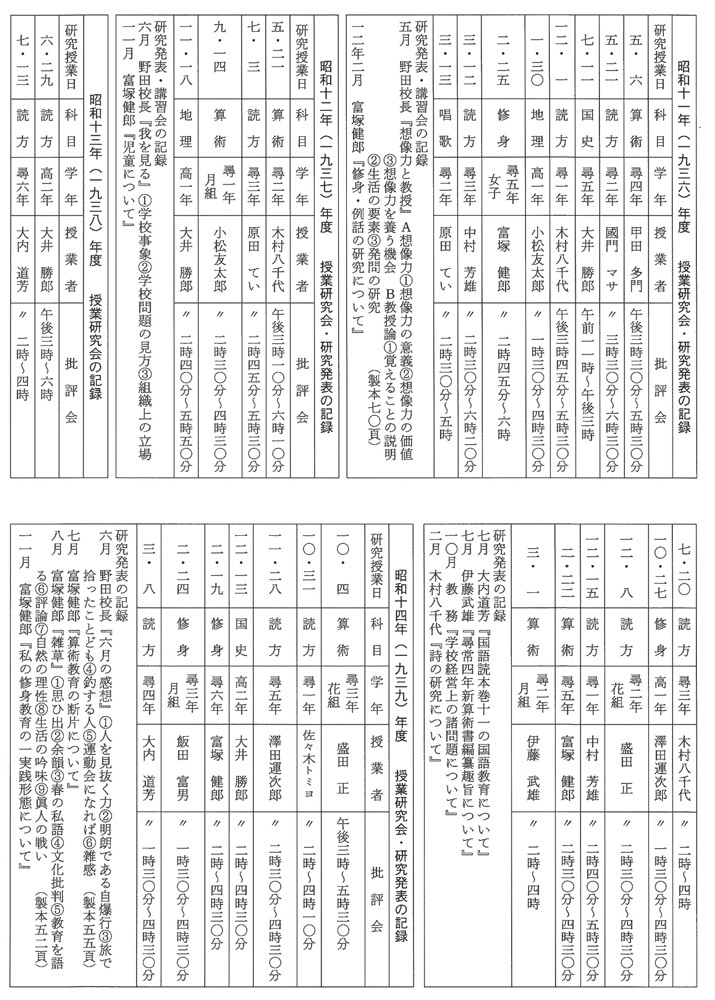

尻岸内小学校沿革誌から

〈研究授業・研究発表の記録〉

尻岸内学校沿革誌は昭和10年(1935)に再編集されており、その初めに、『従来の沿革誌を見ると、記載事項の欠如や隔年せるものがあるため種々なる不便が伴うので、今度、昭和十年以降として新しく調製しました。以後年度毎加載するものとします。学校長 野田與之吉 訓導 富塚健郎記』と記されている。この再編された沿革誌には、これまで見当たらなかった研究授業と研究発表の綴りが収録されており、昭和10年度から14年度までの授業公開・批評会と研究発表会の主題(内容項目)が継続して記録されている。当時の実践研究の内容を知る上で貴重な資料と思われるので抜粋し記載する。

[表]

[表]

この4年間の授業研究の継続研究は、全教師が全教科の授業を公開し即日の午後、2時間にわたり批評会を開催し教科の指導力を高めあうというもので、教師にとって基本であり最も重要な教育研究である。当時のレベルの高さが想像される。これと平行しておこなわれた研究発表の質の高さにも驚かされる。教師集団の使命感と野田校長をはじめ、大井教頭・富塚訓導のリーダーシップが相俟ってこのような実践研究が行われたとものと推察する。なお、当時の尻岸内小の学校行事・修学旅行の実践を『資料』として記載する。