エゾオオカミ

昔下海岸地方でも、子どもをおどしたり、泣く子をだまらせるのに、「モンコくるぞ」とか、「オオカミがくるぞ」といったものである。真澄(ますみ)の紀行文に、東北地方でも「モンコくるぞ」といって、子どもをおどしたことが書かれている。「モンコ」ということばは東北地方からはいって来たようだ。「モンコくる」というのは「蒙古(もうこ)が来る」ということが訛ったものだと、真澄も書いている。元寇(げんこう)即ち蒙古襲来は、日本の津々浦々の住民を恐怖におびえさせたことがわかる。こんなことを知らない子どもたちは、「モンコ」は「恐しいオバケだ」と思っていたものだ。

昔「オオカミがくるぞ」と、おどした狼は今北海道にはいないが、昔は下海岸にもたくさんいて、子どもたちばかりではなく、大人も恐れたのである。昔のこわいもの、恐しいものの双壁(そうへき)は「モンコ」と「オオカミ」であったのである。昔の修身の教科書に

「『オオカミがキタ、オオカミがキタ、』とたびたび人をだました子が、ほんとうにオオカミが出てきた時に、『オオカミがキタ、たすけてくれ』と叫(さけ)んだが、またうそをいっているのだろうと、誰も助けてくれなかった」という内容のことが書かれ、子どもが狼に追われて、追いつかれそうになっている挿絵(さしえ)が載っていた。

修身の教材になった、狼のいた村はどこかわからないが、昔は全道各地に狼がたくさんいて、人畜に危害を加えたのである。

昔全道到るところに棲(す)んでいた野生の鹿も、現今では一部の地方でより見られなくなったが、狼は全然見られなくなった。

北海道に鹿がたくさん棲(す)んでいた頃は、シベリヤに棲むものと同じ種類のどう猛(○○○)な狼が、各地に棲んでいたのである。安政年間の記録に「海岸にうち寄せられた鯨の腐肉(ふにく)を、狼が群がって食っていた」と書かれている。

蝦夷は狼のことをオオセカムイといい、狼を一匹うち殺すと、その仲間の狼がたくさん集って来て、復讐(ふくしゅう)をするといって恐れ、狼だけは獲(と)らなかったものである。

鹿がたくさんいた頃、狼は移動する鹿の群を尾行して、遅れて群から離れた子鹿をとって食っていたので、殆んど人里近くへは出てこなかった。然し鹿が乱獲されて減ってからは、食うものがなくなったために、人里近くに出没して、家畜を襲うようになったのである。狼の出没するような農山漁村では、恐れて夜は外出しないようにした。「オオカミがくるぞ」と子どもをおどしたのはこの時代である。

明治時代になっても狼の害になやまされたのである。明治十年(一八七七)開拓使は、狼をとった者に、一頭について三円の奨励金を出すことをきめた。遠いところから、獲った狼を役所にもって来るのはたいへんだろうということから、狼の肢(あし)四本持って行った者に奨励金を渡すことにした。

明治十一年(一八七六)に、日高の新冠(にいかっぷ)牧場が開設された頃は、狼による馬の被害がおびただしかった。一晩のうちに、九〇頭の馬が全部狼に殺された事件があった。開拓使庁は大いにあわて、三円の奨励金を七円に値上げした。

一方、エドウィン、ダンという人の進言で、狼の毒殺を計画し、東京と横浜にあったストリキニーネという毒薬を全部買い占めたが、計画の量より不足なため、わざわざサンフランシスコからまで取寄せ、大々的な狼狩りを実施した。ストリキニーネを肉片や狼が殺して食い残した馬の肉などに入れておいた。それから牧場の附近で、毎日五、六頭の狼の死屍が発見された。人目につかない山奥で死んだものも相当あったらしく、日高での狼の害を完全に除くことができ、ストリキニーネ作戦が成功したのである。

然し全道の狼を退治するまでには至らなかった。明治十三年頃、木古内地方でも、狼のために馬の放牧が不可能なこともあったと記録に残っている。この頃は戸井地方にも狼が出没し「オオカミがくるぞ」といって泣く子をだましたものと思われる。

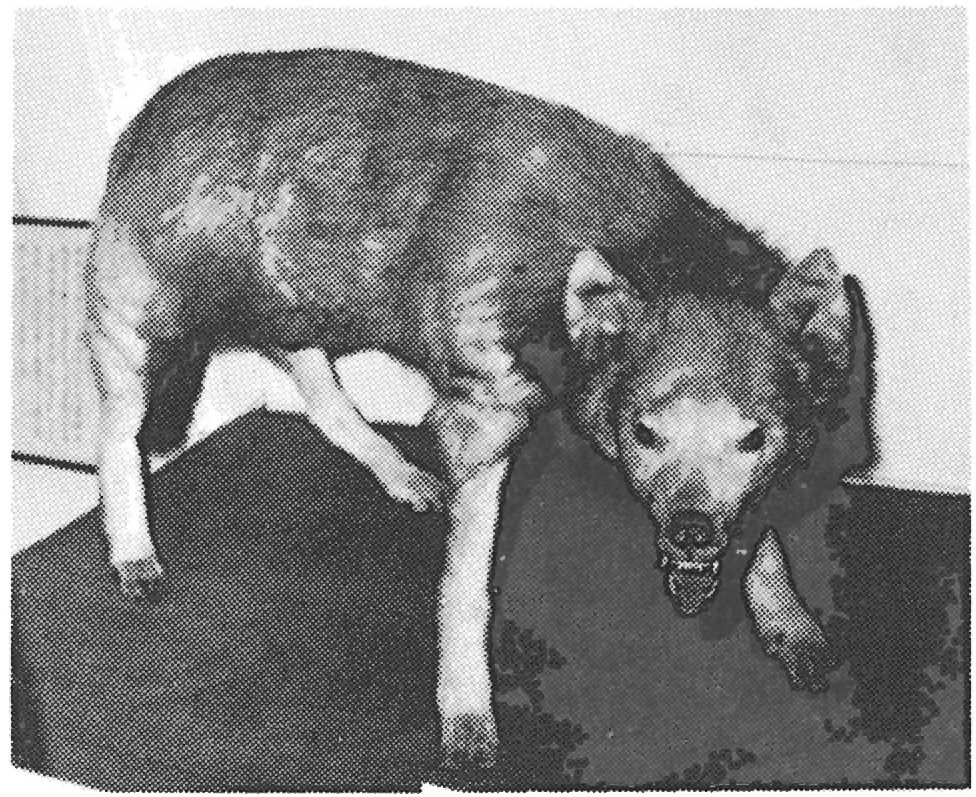

狼の被害が絶えないので、明治十五年(一八八二)七円の奨励金を十円に値上げした。奨励金欲しさに、危険をおかして狼を獲る者が増加すると同時に、狼の数が次第に減って行った。ところが奨励金目当の詐欺(さぎ)を行うものが出て来た。狼の肢がアイヌ犬の肢によく似ているので、アイヌ犬を高価で買って歩き、それを殺して肢四本を役所に持って行き、マンマと十円の奨励金をせしめる者もいた。アイヌ犬を高く買っても、せいぜい二円か三円であったろうから、十円の奨励金からアイヌ犬代を差引いても相当のもうけになったのである。

又或る時「狼の子をつかまえた」といって持って来た者がいた。役所では「ほんとうに狼の子かどうか、飼っておいて、狼の子であったら奨励金をやろう」といって奨励金を翌年まで延ばした。役所ではそれを飼養して確めて見たところ、狼ではなくて狸であった。

持って来た者が、ほんとうに狼の子だと信じて持って来たものか、狸の子だと知りながら持ってきたものか知る由(よし)もないが、役人は狸の子にだまされるところであった。翌年狸の子を持って来た者が「官を欺く者」として、どんな処罪を受けたかは聞いていない。

狼が次第に減ってき、奨励金目当の詐欺事件などもあったので、明治二十年(一八八七)奨励金を三円に値下げし、翌二十一年には廃止した。

明治十年(一八七七)以降十ヶ年で、狼の奨励金は一五〇〇頭分であったという。このことから考えても、北海道には相当の狼が棲息していたことがわかり、しかも明治二十年代にも狼がいたことがわかる。

鹿は保護されて、日高の一部に今なお棲息しているが、狼は絶滅した動物である。

北海道の山野を狼が横行していた時代には、対岸下北地方にも狼がたくさん棲息していた。この頃、東通(ひがしとおり)村の大利(村名)の助右衛門という若者が、放牧の馬をひくのに山へ行き、途中で狼に出会った。助右衛門は持っていた馬ひき用の面綱(おもづな)を、とびかかる狼に夢中になって振って、ようやく狼を追い払った。この時助右衛門は、耳をチョット狼の爪に引っかけられた。

昔から狼の毒には、ササゲが禁物とされていたので、助右衛門はこれ以来三十年も、ササゲ豆を食わなかった。六十才になったので、「もう狼の毒も消えたろう」といって、三十年ぶりでササゲを食った。ところが、その夜急に苦しみ出し、その夜のうちに死んだという。

この話は、下北の笹沢魯羊という人が採録したものであるが、下北でも開拓のおくれた地域には、近世まで狼が山野を横行し、人々は狼を恐れたものである。

戸井には昔から下北の人々が移住したので、子や孫に故郷下北の狼の話を語り聞かせたものである。