明治、大正時代下海岸地域は、昆布、鰮等の漁獲によって漁家生計費の大部分を得ており、秋の鰮漁期ともなれば、本州あるいは、北海道の鰊漁場などより多数の出稼者が入り込み、くる日もくる日も大漁、大漁のにぎわいをみせていた。

しかし、昭和十四年頃より、「ぱったり」と鰮大漁の声が聞かれなくなってしまった。その原因については、海流の変化や乱獲、あるいは、恵山沖へ回遊する前に本州で漁獲してしまうためなどといわれていた。しかし中には、戦争中に鰮は殖えている、そのうちに群来(くき)が来るさと楽観していた漁師もいたが、資源の急速な回復はみられなかった。

このようなわけで、かつて昆布とともに下海岸漁家の収入の大部分をまかなっていた鰮漁は、まぼろしの魚的存在となりつつあった。昭和三十年代から昭和四十年代では、漁家収入の大部分は、烏賊釣り、採草、刺網等によって得ることになり、鰮地曳網、角網、揚繰網等はほとんど行われることは無くなった。また獲れぬ鰮を待っているより、烏賊釣りをしたほうが収入がよいため、かつてのように一村でこぞって鰮漁などという場面はみられなくなった。

「マイワシ」と「カタクチイワシ」

椴法華沿岸に回遊する鰮は「マイワシ」と「カタクチイワシ」の二種類がある。

「マイワシ」は定置網によって漁獲され、主要漁期は五月から六月にかけてと、十一月から十二月にかけての二回がある。

五月から六月にかけて回遊するものは、能登半島周辺の産卵群が、津軽海峡を経て噴火湾、日高沿岸に至るものであり、十一月から十二月にかけて回遊する群は、房総群で三陸沿岸から陸奥湾に入り産卵を終え、噴火湾、日高沿岸に至る索餌群である。

「マイワシ」の昭和三十年代から四十年代にかけての漁獲量の推移は、全国的に減少の傾向が見られ、椴法華村では、採算面がとれにくいと考えられることや、烏賊漁のほうが収入が良いことから、本格的に鰮漁に取り組まれなかったようである。

「カタクチイワシ」

「マイワシ」に比較し沿岸性の魚であり、全国的に分布し、産卵時期についても、ほぼ全国的に同時期である。

また北海道における漁期は、五月から翌年一月末頃までで、漁期のはじめは北上し終漁期には南下する習性をもつ「マイワシ」に較べ「カタクチイワシ」の漁獲量は安定しているが、その理由は、産卵期が長く、新添加群の補充があるためといわれている。

すなわち、この種類の鰮は満二年で大部分が死滅するが、繁殖力が旺盛なため、資源の維持に根強い力を持っており、急速な資源減少が考えられないためである。

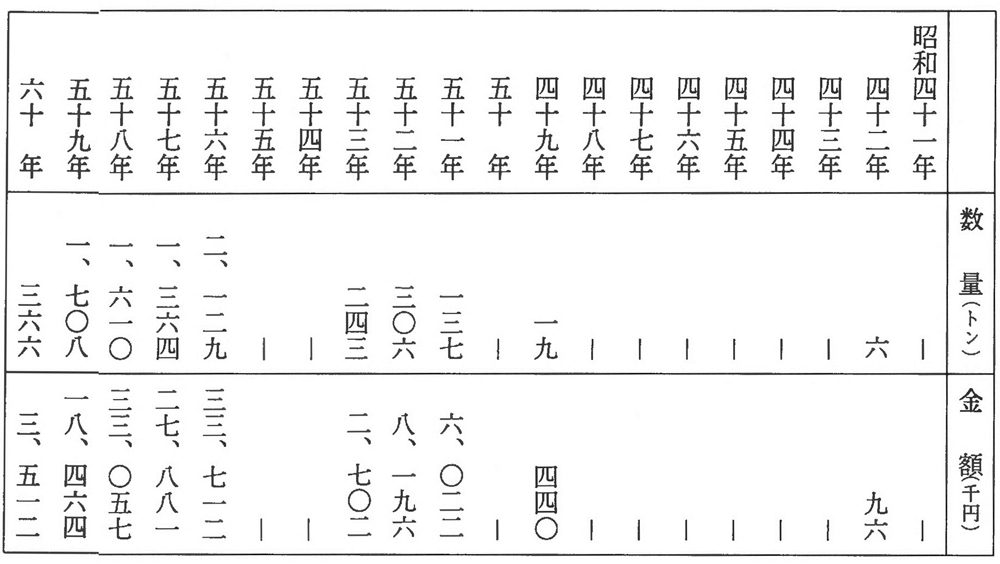

いわし統計