条件

(1) 常勤理事又は参事が一名以上いること。

(2) 職員が三名以上いること(含参事)

(3) 欠損金の額が百万円以上、三千万円以下であること。

(4) 欠損金の額の自己資本の額に対する比率が、三十パーセント以上、二百パーセント以下であること。

等であった。(この部分、続北海道漁業史を参考とする)。

我が椴法華漁業協同組合は、昭和三十七年度に「整備促進法」の指定を受け、以前にも増して漁協の発展に努力するようになり、事業規模は年々着実に伸長し、かつ漁家の負債整理が行われた結果、財務状況は年々改善され、黒字財政への道を歩みはじめるようになった。

また椴法華漁業協同組合では、このように苦しい財政下ではあったが、財政面の改善だけでなく、従来の昆布礁造成のため岩礁破砕事業に加え、昭和三十四年度から自然石投石・昭和三十六年度からコンクリートブロックの投入を実施し、更に同年からあわびの移殖を行うなど前浜漁業資源の増殖にも積極的であった。

一方日本全体では、昭和二十七年サンフランシスコ講和条約の締結により、我が国周辺の海域に設定されていたマッカーサーラインが撤廃され、これに伴って漁場は拡大され、更に漁業技術の発達・合成せんい漁網・漁群探知機の利用・漁船の近代化等により、漁獲高は戦前の水準をも抜くような有様となった。しかし反面では、第二次第三次産業の急激な発達に伴い、海洋の汚染や埋立などによる漁場の縮少・大型トロール船の横行・取り過ぎによる漁場の荒廃等が見られるようになった。

また昭和三十一年三月には北方海洋における、さけ・ますの資源保護のために、ブルガーニンラインが設定され、以後は次第に遠洋漁業に対する国際的制限が厳しくなる傾向がみられ、獲る漁業から育てる漁業が模索されるようになった。

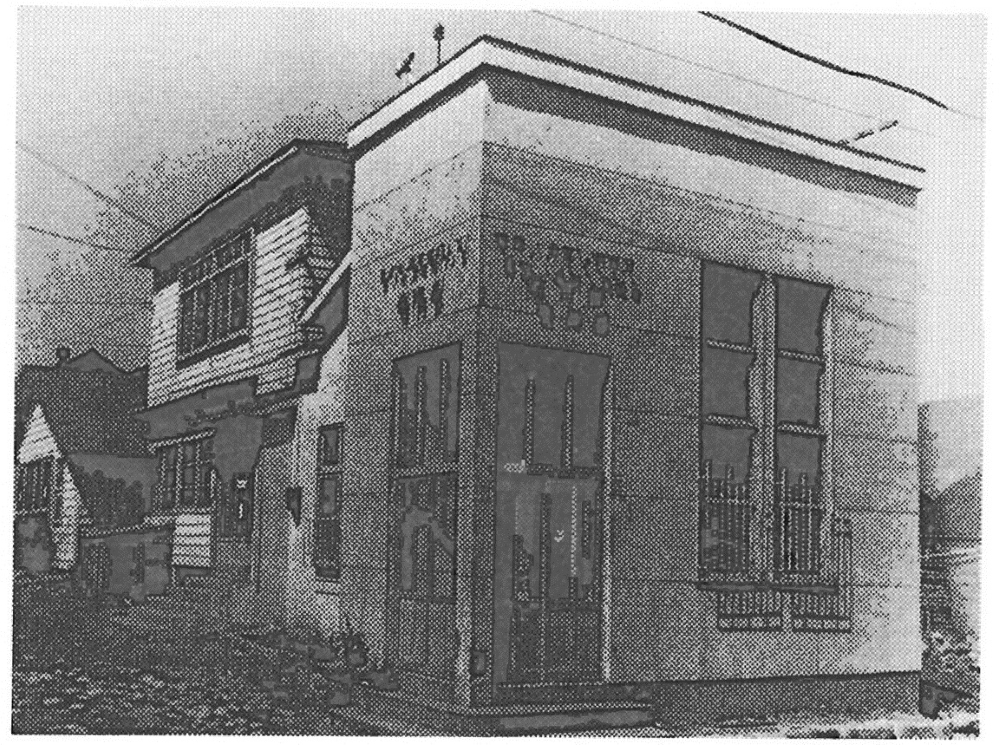

昭和38年 漁業組合