鉱床は層状鉱床と鉱染鉱床の二種類あって、層状鉱床が主要を占めるもので、磯谷川中流の右岸泣面山北西山麓の溪谷に沿う。

鉱染鉱床は磯谷川の上流地にあって試掘と探鉱された。層向略北東にはしり南東四〇度乃至五〇度の角度で傾斜したものである。

鉱床は膨縮した扁桃状をした鉱塊が数個連続して北東より南西に延長五二〇尺つらなり、厚さ一五尺ないし三五尺でその品位は良好である。集塊岩中に胚胎する沈殿性鉱床。

デッチリ沢の上流、走向N35°E、傾斜35°~45°SE、レンズ状で本鉱床と泣面鉱床に二分される。本鉱床は走向延長四五〇メートル、傾斜延長一四〇メートルが確認された。泣面鉱床は走向延長一五〇メートル、傾斜延長三〇メートル、厚さ二~八メートル、品位平均S40~60%、上鉱S80%~水分4%、砒素を含まない。

第一露頭は小二股の笹小屋の対岸にあり。第二露頭は第一露頭の上約五〇〇メートルのところにある左股沢の左岸にあり。第三露頭は第二露頭の上二〇〇メートルの所沢の左岸にあたり、掘進約一三メートルで中止した。第四露頭は第三露頭の上八〇メートルの所沢の左岸にあり。

第五露頭は第四露頭の上六〇メートルの所沢の右岸に二ヵ所あり、左股沢の露頭の中で品位(品質・純度)が最も良好なものが採鉱された。

○下方のものは西に向かって安山岩を破って約七メートル進み、坑道は二つに分かれていた。

○上方のものは露頭の直下にあって最初北八〇度西に向かい約九メートル進んで緩やかに南八〇度西に転じ約一八メートル掘進して中止した。

第五露頭の上、六〇メートルの所沢の右岸に一坑あり、坑道は南五度西に向かい延長約三六メートルに掘進した。坑口より二四メートルの所に竪坑も。

採鉱高(貫) 製品高(斤)

明治四〇 三、六六七、一三七 五、四五四、四二五

四一 一、四八六、六四九 一、八〇一、三八七

四二 七〇、三〇〇 一九三、九四三

鉱石の産出大いに減少し、明治四二年二月、製錬を中止し採鉱のみ営み、三月山崩れのため万盛坑、一番坑は破壊埋没の災害被害をうけ採鉱も中止した。不振の原因は山崩れのためばかりでなしに経営も当を得なかったといわれている。

釜名 製銑熔鉱炉 六台

製鋼炉 四台

製銅溶鉱炉 三台

明治四四年 製錬

銑鉄 一、二一六万四、四一〇貫

満俺鉱及銑鉄 四一万五、二一六〆

〓鉄 二五二万八、二〇六〆

鋳鉱管 一万四、六四三屯

銅 一、二三一万六、七九七斤

金 五万二、七一五匁

銀 二〇万一、四五一匁

明治四三年

四四 一、六二七、七一一〆 三六、六七九、九二〇円 二、二九二、四九五斤

四五

大正元 二、六二〇、六二〇〆 六二、八〇〇、〇〇〇円 三、九三〇、五〇〇斤

大正二 二、七八二、三五七〆 五五、六四七、五〇〇円 二、七八二、三七五

三七五

三 二七、一一五屯 七八、九九七、八二〇円 四、五二九、四八二 一屯(二七〇〆九五〇匁)三〇円~三五円

四 一三、四二三屯 四一、六六七、〇〇〇円 二、二三七、一三九

五 一二、八四八・五屯 一〇五、八六五、〇〇〇円 六、一八二、八三一

六 一五四、六五八屯 二三三、三五五、〇〇〇円 一二、六〇九、九〇一 (全国六位)

大正四年、熊泊校沿革誌(郷土資料)の記述によれば、「鉱脈に沿って排水坑道を掘鑿して進み、脈勢の良好な地点からは右や左または左右に竪坑を掘る。脈の厚い処は階段状にして坑道を支える坑を残して掘採・掘進していく。坑道の幅は状況により一様ではないが、最も狭いところで一〇尺を下ることはなかった。四分目、二分五厘目、一分目と三段に篩に掛け、四分目に止まったものは、更に手選で陶汰し、二分目以下のものはそのまま製錬に運ばれる」とある。

(2)労賃

大正三~四年 最高 最低

支柱夫 七五銭 六〇銭

手子 六〇 四五

撰鉱夫 五〇 四〇

製錬夫 六〇 四五

職工 坑内外 七〇 四五

雑夫 五〇 四〇

大正七年

坑内 二円〇〇銭 八〇銭

坑外 一円四〇銭 六〇銭

(3)採掘法

25°~35°の傾斜の層状鉱床であり沿層仰掘とした。

(4)通風

各坑道は連絡風井を設けて自然通風をはかった。特殊な設備はなかった。坑内の照明はもっぱら「アセチレン灯」を使用した。

大正七年当時の選鉱及製錬の現状

坑口より選鉱場まで約一〇〇間(一、一七〇尺)を傾斜一〇度位に直径尺二寸角樋を布設して一分間一〇〇立方の坑内水を注ぎ、選鉱場まで水流で送る。

流送中に泥は自然に流し去られ、盤石などを除去する。製錬は焼取式で、直径三尺八寸の釜一二枚と沈殿器二個を添えたもの一基の一三基を設備していた。

大正七年当時は八基を使用して製錬をおこなっていた。燃料は薪材である。精錬した純硫黄の玉は女出面が砕き一八貫五の叺に梱包して選ぶ。

(5)輸送

坑内の搬出は十二磅レールを十二ヵ所に軌道を延長五〇〇間敷設して、一二立方尺・二石積の四輪車、人力の鉱車を使用した。

索道のできる大正のはじめまで江差・大野から駄付馬三〇〇頭も入った。放牧は黒羽尻の牧場である。坑外は馬車で搬出した。

冬は橇引きして山から海岸の部落迄一里二五丁の山道を運んだ。

陶汰され洗滌された精鉱は、鉄索の上端積入場から索道で二七〇間下の製錬所附属鉱庫で移送して毎日製錬した。

のち大正九年、選鉱場から磯谷海岸積込場迄の延長二哩七分強(一四、五二五尺)に架空索道を建設して、磯谷川上流渡沢に自家用発電所を設備して五〇キロワットの電動機を用いて索道輸送を操業し、一日一〇時間に約一〇〇トンの鉱石を搬送した。

仕向地は磯谷沖より艀で汽船に積んで函館・横浜へ送った。こうしてアメリカ・オーストラリア・ロシアへも輸出されていた。

(6)用途

輸出はほとんど漂白用であった。硫酸・火薬・マッチの製造原料となり、原鉱のままのものは肥料となった。

磯谷川の右岸から海へ積出桟橋が架設されていた。三、〇〇〇トン~四、〇〇〇トンの汽船が入ると、一六トン積の艀四艘で荷役をした。磯谷は岩礁も多く波の荒いところなので、天候が悪いと荷役のできない日が何日も続くこともあった。

(7)鉱山の環境

艀の荷役は、熊泊(大船)の鎌田家が請負っていた。

特別教授場

明治四〇年六月一日、熊泊小学校の分校として鉱山特別教授場を設置し、本校より一里二五町隔り、教員一名を置き授業を開始した。大正二年一〇月三〇日移転増築、この分教場は鉱山が閉山する昭和二年二月末日まで、一九年九ヵ月つづいた。

鉱山では専属診療所を設置して嘱託の医師一名(山部某)をおいた。毎月五日ごと、月六回、鉱山事務所に医師が来て診療にあたった。

鉱山事務所直営の販売部を設け、作業衣などの配給のほか販売をしていた。ほかに魚菜日用品などは個人商店の経営もあり、市街地などからの行商人もある。

娯楽

毎年一回、山神祭を挙行し、相撲・演芸などが開催された。鉱友会を毎月一回公休日に開催して、鉱夫の慰安のために会合した。

大正一〇年ごろの大正硫黄株式会社のとき、稼行中のものは三、五、六番坑で、その坑道は五〇~六〇尺ごとに目抜を設け、三五~五〇尺ごとに中切坑を開鑿して安全柱を残して上向階段掘をつくっていたという。

大正一五年、坑内火災のため多くの死者を出し、経営も不振となって一時休山となった。

(8)熊泊鉱山の戸数

鉱山の盛衰はその要因はいろいろだが、経営の変遷は戸数の動きでわかる。熊泊鉱山の最盛期は大正の初めから一四年まで(一二年と一三年は減少しているが)で、磯谷川の上流の山間に百戸の市街地があり、大正九年には、沿岸の本村にさきがけて発電所が出来て、鉱山地区だけの電気時代が一足早く到来していたのである。

熊泊鉱山 熊泊村

大正七 九一戸 三八二戸

八 八九 三八〇

九 一〇六 三九三

一〇 九九 三九四

一一 九一 四〇七

熊泊鉱山 熊泊村

一二 四九 四二一

一三 五七 四四六

一四 一五八 四五八

一五

昭和元 六五 五一〇

昭和二 〇 五一〇

熊泊硫黄鉱山 大正7年 北海道所蔵 管内「町村誌」

熊泊鉱山の神社例祭記念 大正中期 安田吉春所蔵

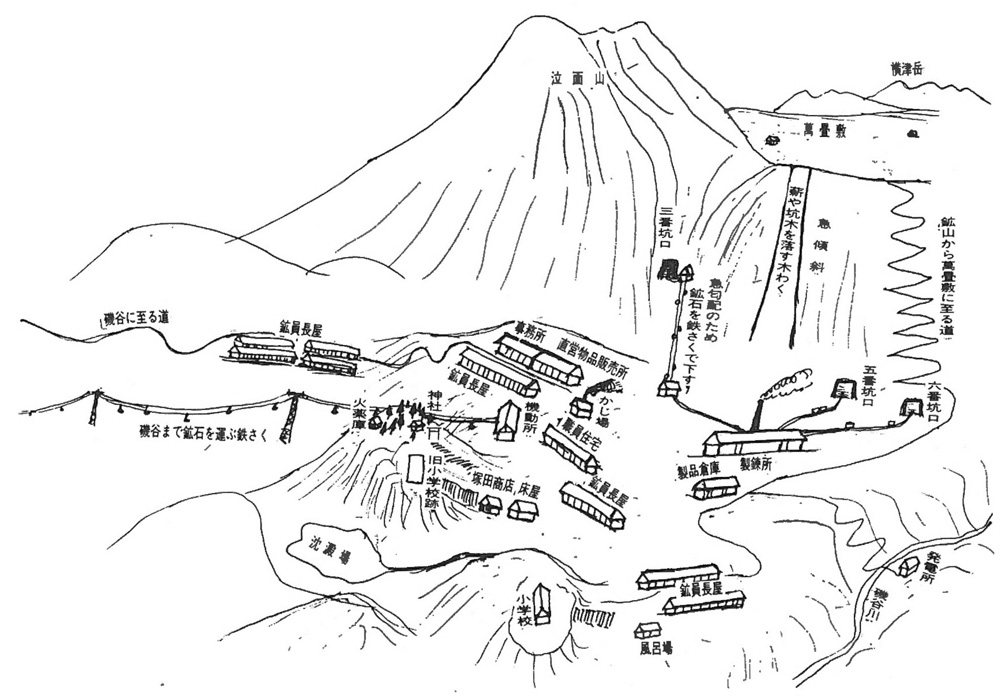

(9)田代久三翁画「熊泊鉱山之図」

大正一〇年ごろ、万畳敷に入植していて、鉱山の特別教授場(分校)に通学していた旭川在住の田代久三(明治四〇生)が、当時の鉱山を思い出して描いた絵がある。

坑口の配置や精錬所、そして発電所、事務所や鉱員長屋、鉄索、神社や学校の位置関係を知る貴重な資料である。そしてもう一つ、北海道(文書館)所蔵の大正七年函館支庁管内町村誌の臼尻村の項に添付されている鉱山の全景写真がある。対比してみると田代翁の絵がとても正確で、写真の不明瞭なところの解説の助けとなることがわかる。鉱山を知るための好史料であり、明治四二年の熊泊鉱山大雪崩の函館新聞に紹介された鉱山の位置、規模を絵解きするうえでも田代翁の絵は役立つものであった。

大正硫黄株式会社熊泊鉱山の図/大正7~12年の頃 田代久三記録