資料紹介

キッズはくぶつかんでは、主に小学校高学年向けに、楽しく学べるコンテンツをそろえています。

まずは「資料紹介」で、トライくんといっしょにどんな資料があるのか見てみましょう。

他にも、資料ゆかりの土地を身近に感じる「地図」や、時代背景をおさえた「年表」もあります。

資料にまつわる「クイズ」にもぜひ挑戦してください!

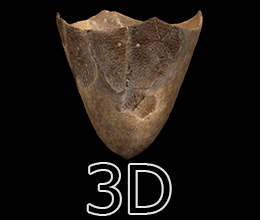

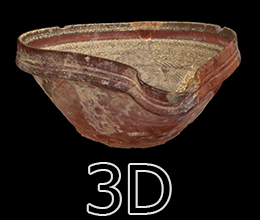

縄文土器深鉢

-

-

東大阪では今からおよそ9000年前に土器を使った生活が始まります。その時に使われた土器をみてみましょう。

-

ギザギザの模様がついてるなぁ。

-

そうですね。この模様は、山形の刻みを入れた鉛筆サイズの棒を押しつけてできたことから、押型文と呼ばれています。

-

へえ!それなら、ぼくが使っている鉛筆でこの模様をつくることもできるなぁ!

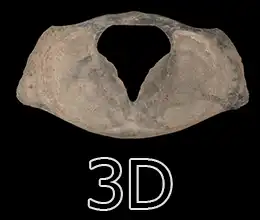

クジラ頸椎骨

-

-

変わった形をしてるけど、これは何なん?

-

これはクジラの頸の骨です。生駒山の麓の布市町で見つかりました。

-

なんで海の生き物が山の近くで見つかるん?

-

今から6000年前の東大阪では生駒山の麓まで、河内湾という海が広がっていました。

-

だから、クジラがいたんやなぁ。この骨で、クジラの種類や大きさも分かるん?

-

そうですね、この骨を調べたところ、大きさが12メートルのマッコウクジラだと分かりました。

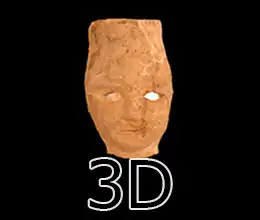

人物埴輪

-

-

人のようにみえるけど、これは何?

-

およそ1500年前の古墳に飾られた人物埴輪です。横小路にあった大賀世3号墳でみつかりました。

-

おさげみたいな髪をしてるなぁ。

-

中分けした髪を耳のところでわっかにして結んだ角髪という髪型です。 古墳時代には、成人男性の髪型でした。 他にも当時の服装や帯の結び方が表現されていますね。

-

埴輪からむかしのファッションがわかるなんてすごいやん!

人物埴輪 顔

-

巫女

入れ墨の男性

入れ墨の男性 -

なんか頭の前と後ろが突き出したやつもあるけど、これはそういう髪型なん?

-

そうなんです。これは女性の埴輪で、長い髪を前後で折り返して束ねた髪型を表しています。

-

へえ!髪型で女の人って分かるんや!じゃあ、こっちの髭みたいな線が描いてあるのは男の人なん?

-

よく分かりましたね。これは男性の埴輪です。髭のような線は入れ墨を表していると言われています。

-

埴輪にも個性があるんやなぁ。今度、別の人物埴輪でも見くらべてみよ。

須恵器装飾付壷

-

-

いろんなものがくっついて賑やかやなぁ。

-

脚のある壷に、動物や小さな壷の飾りがついた須恵器です。

-

動物!もしかして、犬や猫がいるん?

-

馬と人がいて、他に鹿や猪、犬もいますよ。 馬を引く人や、猪を追い立てる犬など、昔の人の日常や狩りの姿を表しています。

-

そうなんや!壷がつくられた時代は馬や鹿、猪が身近にいたんやなぁ!

素弁蓮華文軒丸瓦

-

-

東大阪市には国の史跡に指定されたお寺の跡があります。 そこからはたくさんの瓦がみつかりました。

-

知ってるで! 史跡公園になってる「河内寺廃寺跡」や! この瓦の模様は何を表してるん?

-

これは蓮の花で、素弁蓮華文軒丸瓦と呼ばれています。 河内寺廃寺跡の建物に最初に飾られたものです。

-

へえ。そうなんや。 今度史跡公園にも行ってみるわぁ!

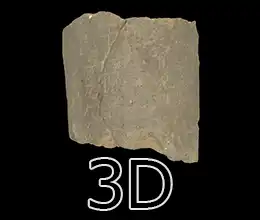

丸瓦(文字瓦)

-

-

これは今から800年くらい前に、客坊にお寺を建てた時の瓦です。

-

よく見たら、文字が書いてあるようにみえるけど、何やろ。

-

ここには、丸い瓦と平らな瓦を5,000枚ずつ、軒先に飾る丸い瓦と平たい瓦を220枚ずつ、和泉の瓦職人に注文したことが書かれています。

-

瓦に記録を残すなんて、面白いなぁ。

土製十王像

-

-

客坊でまつられていた土の像ですが、何を表現しているかわかりますか?

-

仏さんやお地蔵さんとちょっとちがうようにみえるけど何なん?

-

中国風の服で冠をかぶり、椅子に座っています。 よくみるとあごひげもありますね。

-

もしかして、閻魔さん?

-

よく知っていますね。閻魔さまかどうかは、はっきり分かっていません。 地獄の裁判官である十王をかたどった像だと思われています。 閻魔さまはその十王のひとりです。

人形

-

-

木の板でつくった人形かなあ。

-

よく分かりましたね。これは人形といって、体についた悪いものや病気などを、これに移して、川などに流していました。

-

人形を身代わりにしてたんやなぁ。じゃあ、頭に穴があいてるのはなんでなん?

-

頭の穴は釘を打ち込んだ跡ですね。よく見ると釘の一部も残っています。もしかしたら、お呪いに使ったのかもしれませんね。

-

昔の人の思いが強く込められてそうやね。

菊花双雀文鏡

-

-

すごくきれいな鏡やなぁ。花と鳥の模様もかわいいやん。

-

岩滝山遺跡の池の跡でみつかった鏡です。 菊の花がちりばめられ、2羽の雀が舞っています。

-

菊と雀なんや。 どんな人を映してた鏡なのか想像が膨らむなぁ。

密教法具

-

金銅片珠金錍

金銅五鈷杵

金銅五鈷鈴

金銅五鈷鈴 -

これらは仏教のひとつ、密教の儀式に使われる特別な法具です。

-

へえ!先が尖ってて、武器みたいに見えるなあ。

-

よく分かりましたね。この法具は、仏教が生まれたインドの神様が持っている武器をモチーフにしています。鋭い先端で、煩悩や苦しみを打ち破るという意味が込められています。

-

仏教で使う道具にも、いろんな意味があるんやなぁ。

陶器擂鉢

-

-

擂鉢は台所にあるで。ごまをするといい香りがするねん。

-

500年くらい前の擂鉢で、今と同じように台所で使われていました。 卸目がついているから、擂鉢とわかったんですよ。

-

むかしの人がこれでどんな料理をつくったかわかるん?

-

くわしくはわかりませんが、ごま和えやかまぼこなどの料理が生まれたのがこの擂鉢がつくられた時代だと言われています。

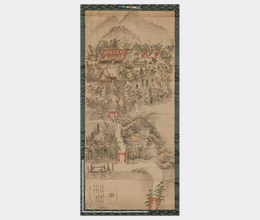

絹本著色枚岡神社絵図

-

-

この絵には、今から400年くらい前の枚岡神社が描かれています。

-

枚岡神社は行ったことあるで!よく見たら、今では見かけへん建物もあるし、昔は鳥居も赤かったんやなぁ。

-

そうですね。お寺にあるような楼門や護摩堂、鐘楼といった建物が描かれています。絵に書かれた文字を読むと、昔は平な岡と書いて「平岡神社」と呼んでいたことも分かります。

-

ひとつの絵から、そんなにいろんなことが読み取れるなんてすごいなぁ!

斗帳

-

-

不思議な形をしてるけど、布でできたもんなん?

-

中小阪のお地蔵さまの前にたれ下げられていた斗帳と呼ばれる布製のカーテンです。

-

いろんな模様の布を合わせてつくったようにみえるなぁ。

-

そうですね。 京都の織物をする家へ養子に行った人が、天皇家に納める布のはぎれなどを使って仕立てて、故郷の地蔵堂に贈ったものだと伝えられています。

-

はぎれでもいい布を使ってるからむっちゃきれい。お地蔵さんを大切に思う気持ちが伝わってくるなぁ。

香盤

-

-

この線の入った箱は何に使うん?

-

これは時間を計る道具です。

-

そうなん!?これでどうやって時間が分かるん?

-

線に沿って敷いたお香の粉に火をつけて、お香が燃えるスピードで時間を計りました。「香盤時計」とも言われ、東大阪では、田んぼに水を入れる時間をこれで計っていたようです。

-

お香が燃える速さを時計に使ってたなんて、昔の人のアイデアはほんま面白いなぁ。

氷冷蔵庫

-

-

この木の箱は、昔の冷蔵庫です。

-

これが冷蔵庫なん!?電源コードはどこにあるん?

-

昔は電気ではなく、氷を使って冷やしていました。

上の部屋に大きな氷、下の部屋に食品を入れて、食べ物を冷やしました。氷が溶けて無くなったら、また新しい氷を入れたんですよ。 -

ほんまの氷で冷やしてたんや!冷蔵庫にも昔の人の工夫がつまってるんやなぁ。

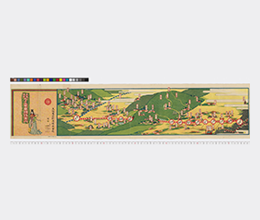

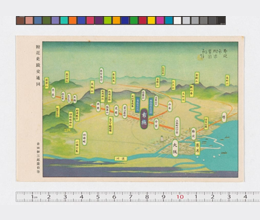

奈良生駒ゆき電車線路案内

-

-

これは今の近鉄電車にあたる、大軌鉄道が走り始めたころの路線図です。

-

今と比べると、駅の数が少ないなぁ。花園ラグビー場の近くの東花園駅も見当たらへんし。

-

当時は、花園ラグビー場ができる前で、駅がありませんでした。

-

そうなんや。逆に、今では見かけへん名前の駅もあるなぁ。

-

昔と今では、駅名が変わっているところもあります。また、当時は難波駅までつながっていませんでした。

-

ほんまや。他にも今と違うところがないか探すのも、面白そうやなぁ。

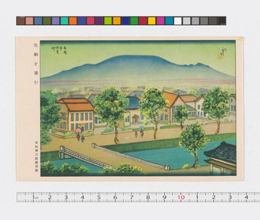

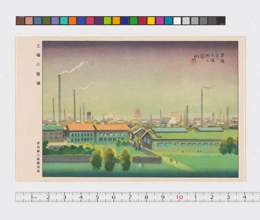

『布施市五景』

-

「生駒を望む・布施市住宅街」

「牡丹の名刹・布施市長榮寺」

「附近史蹟交通圖・布施市付近略」

「廣小路夜景・布施市繁華街」

「工場の展望・布施市工場街之図」 -

5枚セットでつくられた絵葉書です。どこの景色が描かれているか分かりますか?

-

1枚目の青い山は生駒山やんなぁ?

-

そうなんです。これは東大阪市ができる前、布施市だったころにつくられたものです。生駒山の他に、今もある長栄寺や高井田の工場、近鉄の路線の絵などが描かれています。

-

きれいな絵やけど、誰が描いたん?

-

吉田初三郎という絵師で、鳥瞰図という描き方が得意でした。電車の路線図や旅行パンフレットなどの挿絵をたくさん描いた人です。

枚岡市全図・枚岡市商店街図

-

-

東大阪の東側の町が昭和30年に合併してできたのが枚岡市です。 これは枚岡市全体の地図に手作りの商店街マップが付いています。

-

手づくりなんて、親しみがわくで。

-

ご飯屋さんや服屋さん、本屋さんだけでなく、病院や銭湯なども詳しく書かれていますね。

-

昭和30年と同じお店があるか探すのも楽しそうやなぁ。

鬼の面

-

青鬼

赤鬼 -

なんで東大阪に鬼がおるん?

-

昔、生駒山には夫婦の鬼が住んでいて、悪いことをしていました。そこで役行者という人がこの鬼たちを懲らしめ、手下として従えたんです。慈光寺が髪切山と言われるのは、鬼が心を入れ替えた印として、髪を切った逸話からきています。

-

そうなんや!このお面は実際に使うことはあるん?

-

はい。これは、慈光寺で行われる山伏の修行のための儀式、春に山を開く「戸開式」と、秋に山を閉じる「戸閉式」で使われています。

-

東大阪と鬼にそんな繋がりがあるなんて知らんかったわ。今度、その儀式も見に行きたいなぁ。