鷲宮神社関係資料

鷲宮神社は「太田荘の総鎮守」、「お酉様の本社」などとして知られ、天穂日命(アメノホヒノミコト)とその子の武夷鳥命(タケヒナドリノミコト)および大己貴命(オオナムチノミコト)を祭神とする古社である。鎌倉時代には鎌倉幕府の庇護を受け、その歴史書である『吾妻鏡』にもその名が登場するほか、江戸時代には社領400石を寄進されるなど、各時代の有力者からも崇敬された。 鷲宮神社には「太刀」(国指定・工芸品)、「鷲宮催馬楽神楽」(国指定・無形民俗)、「銅製双鶴蓬莱文鏡」、「銅製蓬莱文鏡」、「銅製桐文方鏡 付沈金彫文筥」、「銅製御正体」(以上、県指定・工芸品)、「鷲宮神社文書」(県指定・古文書)、「鷲宮神社関係資料」(市指定・歴史資料)の8件の指定文化財がある。

資料を探す

銅製双鶴蓬莱文鏡

銅製円形の和鏡である。文様の特色などから鎌倉時代末頃の作とされている。

背面は、中国の伝説に基づいた蓬莱山(仙人の住む霊山)の文様である。中央に紐を通す亀甲文の鈕、その左側に磯辺に立つ二羽の鶴、右側に瑞巌と松葉、下方に鶴を見上げながら波間を泳ぐ亀が描かれている。また、外区には竹・雲・松葉・波が配されている。

全体的にやわらかい線で表現されているこの鏡は、平安時代以来の和鏡の伝統を伝える優品とされている。

銅製蓬莱文鏡

銅製円形の和鏡である。文様の特色などから室町時代の作とされている。

背面は、中国の伝説に基づいた蓬莱山(仙人の住む霊山)の文様である。中央に紐を通す亀甲文の鈕、その左側に二匹の鶴が頭を下げ、向き合っている。また、その足元には二匹の亀がたわむれている。右側には、松の木があり、その枝は上方にまで伸びている。下方には、一匹の亀が泳いでいる。また外区には松葉、瑞雲(めでたい雲)などが付け加えられている。

この鏡の文様はすでに形式化したものだが、この時期の優れた鏡の一つとされている。

銅製桐文方鏡 付沈金彫桐文筥

長方形の白銅鏡である。古来、鏡は円形であったために、長方形の鏡は類例が少ない。作風などから桃山時代の作と考えられる。背面全体に桐の文様が配され、中央には亀甲文の鈕、その上部にはくちばしをあわせた鶴が対称的に配されている。 この方鏡が納められている筥は、沈金彫といわれる技法で桐文が施されている。二段からなる中筥には、内側にそれぞれ三個の桐文が彫られ、側面は桐文の一部を変化させた唐草文が巡らされている。蓋の表には、中央に亀甲文をもつ亀が置かれ、周囲には桐文が数多く散らされている。

資料一覧

銅製御正体

御正体は、鏡の正面に仏像などをあらわし、社寺に奉納するなどして、礼拝の対象としたものである。懸仏とも呼ばれる。二面の御正体(文安2年銘、長禄2年銘)が文化財指定されているが、いずれも鏡面は鋳放したままで磨かれていないことから、当初から鏡としてではなく、御正体として作られたものと考えられている。

資料一覧

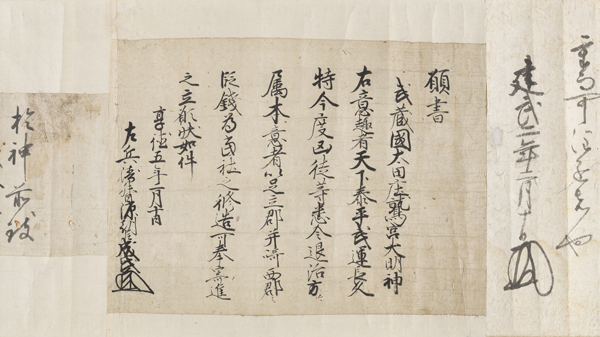

鷲宮神社文書

中世の古文書23通(付の3通含まず)である。文書は巻子装となっている。 戦国時代に鷲宮神社が古河公方の勢力範囲にあったことから、足利成氏をはじめとした古河公方関係の文書が数多く残されている(12点)。次いで、古河公方に代わって関東地方で勢力を伸ばした小田原北条氏関係の文書が数多く残されている(9点)。 付で指定されている文書3点は本来鷲宮神社所蔵のものではなく、様々な経緯で鷲宮神社所蔵となったものである。また、付の棟札は文禄4年(1595)に鷲宮神社を再建した際の棟札で、正応5年(1292)と応安5年(1372)に神社を再建した際の棟札を写した部分もある。

資料一覧

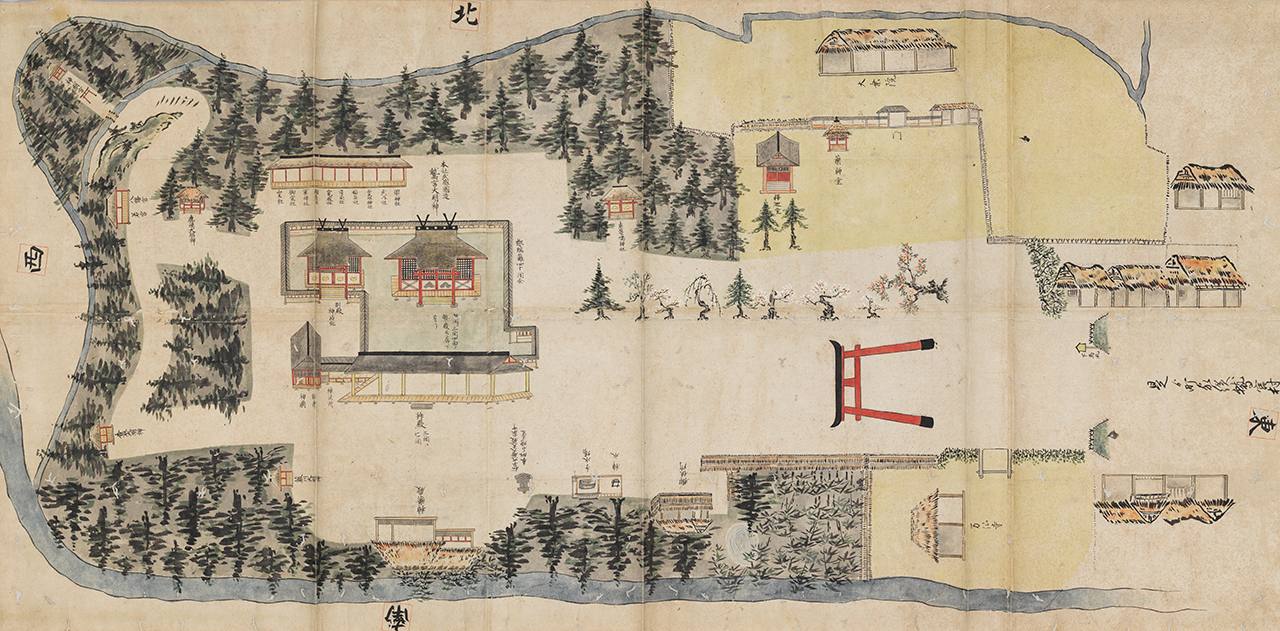

鷲宮神社関係資料

鷲宮神社に所蔵されている国・県指定文化財を除く、文書・和鏡・棟札・金石・刀剣・銚子や盃等の宝物などから構成され、文書は近世文書109点、近現代文書612点が伝えられている。これらの内、デジタルアーカイブでは県指定の中世文書に付随する文書、近世の絵図、由緒書および徳川家康から拝領した銚子と盃について、画像を公開している。

資料一覧