守谷の七不思議

守谷に伝わる不思議なおはなし

七不思議とは、ある地域や場所において起こる不思議な7つの出来事をいうよ。ここでは守谷に伝わる不思議なおはなしを紹介するよ。

花の咲かない桔梗

【花の咲かない桔梗】 平将門は、戦のときにはいつも自分にそっくりな七人の影武者を連れていたので、敵はどれが本物の将門なのかわからず、苦戦していました。 そのころ将門と争っていた藤原秀郷には、桔梗という名のとても美しい娘がいました。 そこで秀郷は、将門の弱点を探るため、桔梗の身元を隠して、将門のお嫁さんにしました。 将門と平貞盛・藤原秀郷の戦いの中で、将門があやまって泥深い田んぼに落ちると、これを守谷の城から見ていた桔梗は、貞盛に合図を送りました。 そのおかげで貞盛は、本物の将門を弓矢で射ることができました。 この後、桔梗は城を抜け出しましたが、追ってきた将門の家来に切り殺されてしまいました。 桔梗が殺されたあたりは、やがてだれいうとなく「桔梗ケ原」と呼ばれるようになりました。 そして、殺された桔梗の恨みによるものなのか、桔梗ケ原に生える桔梗は、花が咲かなかったそうです。 桔梗ケ原は、現在のみずき野の一部ということですが、詳しい場所はわからなくなってしまいました。

村上春樹著「平将門伝説」ほか

シラサギの霊

今から400年ぐらい前の戦国時代のことです。現在の取手市下高井に「高井城」というお城がありました。

殿様は相馬胤永といい、守谷城の殿様相馬治胤の弟で、武勇に優れていることで有名でした。

あるとき胤永は多くの家来を引き連れて、守谷沼のあたりに狩りに来ました。

しかし、この日はどうしたことか、一匹の獲物も得ることができません。

あきらめて城に帰ろうとしたとき、一羽のシラサギが胤永たちの方に向かって舞い降りてくるのが見えました。

胤永は「これはよい獲物だ」と弓を満月のように引き絞り、シラサギに向かってびゅっと矢を放つとみごとに命中。シラサギは宙をくるくると回りながら、地面に落ちました。

この日の獲物はシラサギ一羽だけでしたが、胤永は上機嫌で城に帰ると、家来たちと酒盛りを始めました。

やがて夜もふけたころ、どこからともなく美しい娘が現れ、ひどく悲しげな声で「われはシラサギ 野に住みて 短き命長かれと 祈りもあだに弓弦の 矢先に消えしはかなさよ」と歌いながら着物の袖を軽やかになびかせ舞い踊るのでした。

そして、舞が終わると煙のように消えてしまったのです。

胤永と家来たちは、この不思議なできごとを目の当たりにして大変驚きましたが、やがて「これは昼間射止めたシラサギの霊が、命を絶たれた悲しみを訴えるため娘に姿を変えて現れたのだろう」ということになり、シラサギが落ちたあたりに小さな祠を建ててやりました。

また胤永は、この日以来必要のない殺生を絶ったということです。

時は過ぎ江戸時代になると、だれかがこの祠を建て替え、薬師様をお祀りしました。

これが今に残る奥山本田の薬師堂です。

広報もりや「郷土の歴史」(昭和55年8月10日発行号)

血を流す大杉

安永9年(1780)ごろ、守谷城跡は雑木林や茅の茂る草原になっていて、二の丸の北東のあたりには、一本の大きな杉の木がありました。

宝暦(1751~1764年)のころ、城跡の木を全部残らず切ろうとしたことがあったのですが、この木を切り始めると傷口から血が流れ出てきたのです。

きこりの人たちは皆恐ろしがって、近付くこともできなくなってしまいました。

こうして、この杉の木だけが残されることになりました。

杉の木を残したおかげでしょうか、だれも祟られなかったそうです。

今泉政隣著「関宿伝記」

寅薬師と御手洗池

玉屋の離れ座敷

明治10年代のころのことです。

守谷近辺で物を売り買いしている東京の商人が、盆の月(今の8月ころ)に集金に回り、玉屋という料理旅館に泊まることになりました。

玉屋ではなじみの客だったので奥の離れ座敷に通したのですが、それがかえってあだとなってしまって、商人はその夜忍び込んだ泥棒に襲われ、集めたお金も奪われてしまいました。

さて、利根川の反対側の木野崎村に、山崎宗右衛門という廻船問屋(江戸時代、船の積み荷の取扱いをした業者)がいました。

東京の商人はこの廻船問屋とも取り引きがあったので、昼間立ち寄っていたのですが、商人が襲われた夜、宗右衛門は恐ろしい夢を見たのです。

それは、東京の商人が血だらけの姿となって枕元に立ち、「宗右衛門さん。わたしはこんな姿になってしまった」と悲しげな声でいうと、姿を消したのです。

次の日の朝、知らせを聞いた宗右衛門が玉屋に駆けつけると、商人は今にも死にそうな状態で生きていましたが、間もなく亡くなりました。

この事件以来、玉屋の離れには亡霊が出るといううわさが立ったそうです。

なお、この玉屋は八坂神社のとなりにあったとされています。

三夜様のエノキ

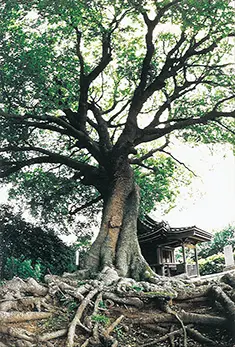

地元では「三夜様」と呼ばれている野木崎の廿三夜尊の境内に、大きなエノキの木があります。

あるとき、木登り自慢の若者が、この木に登ることになりました。すると足あしをすべらせ、落ちて死んでしまったのです。

しばらくして別の若者が登ることになりました。

今度は足をすべらせないようにロープをかけて登ったのですが、そのロープが切れて落ちてしまいました。

またしばらくして、別の若者が「鎖ならば切れることはないだろう」といって鎖を使うことにしたのですが、それも切れて落ちてしまったのです。

これはエノキの祟りだということになって、木に登る者はいなくなりました。

現在このエノキは、守谷市指定の天然記念物です。

絶対に登らないでください。

高野のお化け石

昭和50年の夏、高野の仲坪地区にある不動明王の石碑に「人の顔が映っている」として、大変な騒ぎになったことがあります。 ある日、石碑の前で遊んでいた小学生の女の子が「石に顔が映っている」と言い出したのがきっかけとなり、近所の人たちが次々に見にいくようになりました。 ある人は髪の長い女が見えると言い、ある人は老人の顔だと言いました。 やがて噂が噂を呼び、7月に入ると新聞や週刊誌、テレビのワイドショーでも毎日のように「高野のお化け石」として報道されたので、大勢の見物客が押し寄せたのです。 見物客の中には石碑にお賽銭をあげる人がいて、だいぶたまったある時、このお賽銭が箱ごと盗まれてしまいました。 ところが、盗まれて1週間ほどたったころ、お賽銭を返しに来た人がいました。 その人の話によると、お賽銭を盗んだ人がその後バイクで交通事故を起こし、「これはお化け石の祟りだろうから、代わりにお賽銭を返して来てくれ」と頼まれたというのです。 こんなことがあって、8月になるとますます見物客が増えたのですが、秋風が吹くころになると訪ねてくる人もめっきり少なくなりました。 そして、だれかがスプレーで落書きすると、それ以来顔は見えなくなってしまったということです。