特別文庫から探す

当館の特別文庫を中心に、来歴が関連する資料をまとめています。

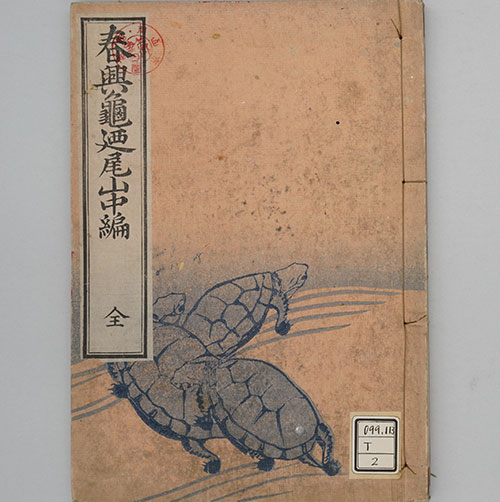

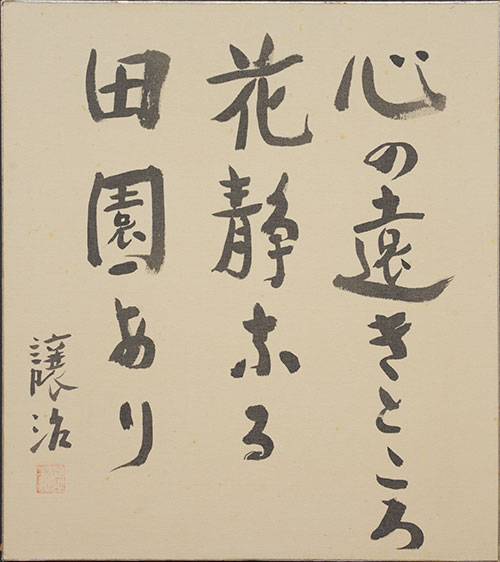

燕々文庫

滋賀県出身で、戦前に中国民報(山陽新聞の前身紙)の記者や副編集長などを務めながら、俳誌「唐辛子」などの撰者となり、「吉備俳諧略史」などの書物を著した俳人、西村繁次郎氏(号、燕々。明治8年(1875)〜昭和31年(1956))の蔵書約1200点が、戦後に最初の岡山市長を務め、俳人でもあった橋本富三郎氏(明治19年(1886)〜昭和30年(1955))の勧めにより、昭和23年(1948)に寄贈されたものです。

俳諧史を研究するために収集された書物は、江戸時代から昭和戦前期までに及ぶ時期の各種の俳諧誌、句集、俳論などからなっています。西村氏が所蔵者から借覧して書写した稀覯本も多く、岡山にゆかりのある俳人の関係書をはじめとして、広く全国にわたる資料が揃えられています。

木畑文庫

江戸時代に岡山藩の藩医を務め、明治維新後は学者を輩出した木畑家に関係資料約500点からなるものです。藩医にかかわる江戸期の文書も若干ありますが、明治期に県庁で学事行政に携わった後、旧藩主・池田家からの委嘱で岡山藩の藩政文書の編纂にあたり、現在の池田家文庫(岡山大学附属図書館蔵)がまとまって保存される基礎を作った歴史学者の木畑道夫(文政7年(1824)〜明治36年(1903))と、その子で旧制岡山中学で教鞭をとった英語学者の木畑竹三郎(明治3年(1870)〜昭和17年(1942))、およびその孫で就実短期大学学長を務めた国文学者の木畑貞清(明治32年(1899)〜昭和62年(1987))の3氏の関係資料(文書、図書、執筆原稿、日誌、書簡、書画、写真など)が中心です。

昭和59年(1984)に貞清氏から当館へ寄贈されました。

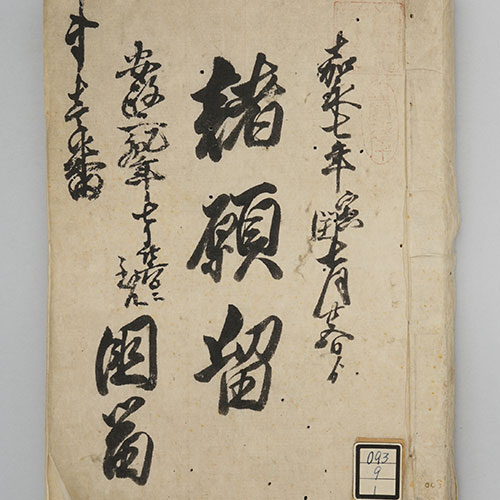

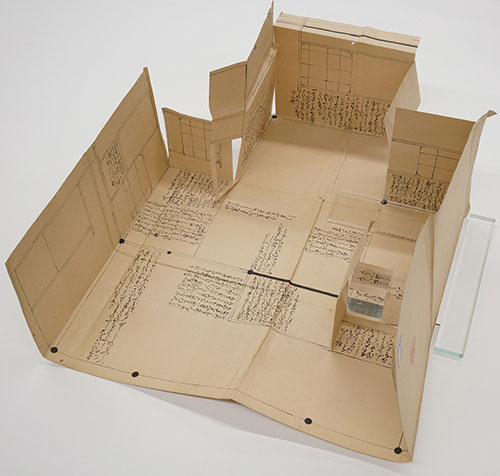

国富文庫

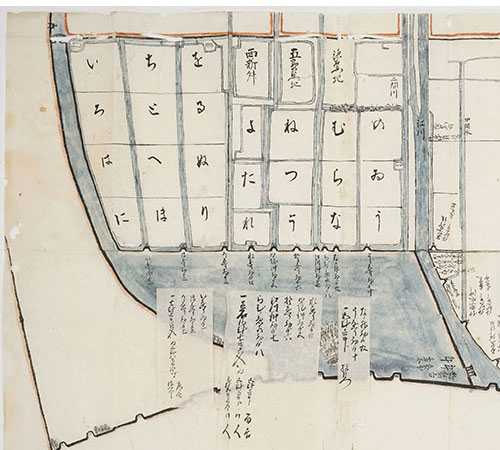

岡山城下で魚問屋を営み、(三代)源次郎を称した国富直乗(天明6年(1786)〜慶応元年(1865))が安政年間(1854〜1860年)に町方の惣年寄を務めた、国富家に伝わってきた約700点の文書です。源次郎直乗が万延元年(1860年)に隠退すると、長男の源太郎直温が(四代)源次郎を襲名して惣年寄格に列し、町御銀預り(町の会計の管理者)を務めて、弟の庄太郎直寛とともに明治維新後まで市政に携わりました。また、文久年間からは本陣役も務めています。

国富家の文書からは、町奉行の示達を町々の役人へ触れ回ったり、町人からの願いを取りまとめて町奉行へ伝えたりと、藩と町々の間で意思の疎通を担った惣年寄の役割が明らかになります。また、町方の財政とそれによる貧者の扶助にかかわる文書や、さまざまな生業の統制と振興に関する文書、幕末の風雲急を告げる時期に収集された時局をめぐる情報など、多彩な資料が含まれています。岡山藩の町方支配と町人社会の実態を知る上で、まとまった資料群としては唯一伝存するものであることから、幕末に町奉行の高桑忠右衛門が編纂させた「市政提要」(原本は岡山大学附属図書館蔵)とともに岡山城下町を知るための基礎資料をなしています。

市内の中心部にあった国富邸の土蔵で保管されていましたが、岡山空襲の火災を奇跡的に免れ、岡山県教育会長を長く務めた教育者で元岡山市長の国富友次郎氏(明治3年(1870)〜昭和28年(1953)。四代源次郎直温を嗣いだ大三郎氏の婿養子)から、昭和20年(1945)9月に寄贈されました。

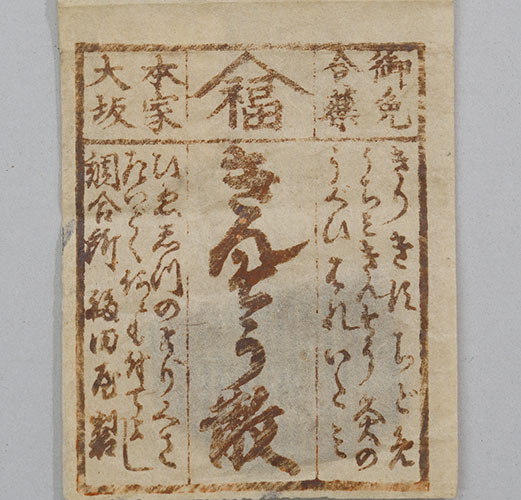

河本文庫

河本家は、国富家などとともに岡山城下の惣年寄役を務めた商家です。河本一居、巣居、一阿、立軒、公輔、延之と続いた一族は文化に見識をもち、貴重な書物や古器物を収集しました。天明・寛政年間から文化年間の初頭まで活動した河本立軒(寛延2年(1749)〜文化6年(1809))は漢籍に造詣が深く、郷学の開設を願い、「経誼堂」と称した施設で蔵書を広く市民の利用に供したと伝えられています。その子の公輔と孫の延之は京都で公家や学者と交わり、和歌や国学を修めました。また、明治期以降はキリスト教に入信した乙五郎氏(明治2年(1869)〜昭和19年(1944))が数々の社会事業を行いました。

河本家の資料には散逸したものも多いですが、乙五郎氏の子息の太仁治氏から昭和34年(1959)に当館へ寄贈された資料の中で、茶道・華道・香道および邦楽に関係する約130点の書物等が河本文庫として一括されています。しかしそのほかにも河本家の資料にはさまざまな経路で当館へ寄贈されたものがあり、ここにはそれらもまとめています。

高田文庫

高松農学校の教諭や校長を務めた獣医師で、備中高松城の歴史を研究し、城址の保存に情熱を注いだ高田馬治氏(明治15年(1882)〜昭和43年(1968))の関係資料約700点が、昭和61年(1986)に遺族から寄贈されたものです。

昭和5年(1930)の陸軍特別大演習で昭和天皇に対して行った御前講演や、その前年に高松城址が文部省から史蹟指定された際の関係資料、大正期から戦後まで各地へ赴いて資料調査を行った記録や、発表した数々の論説等の草稿とノート、研究のために原本を借覧して筆写した古記録や古絵図など、備中高松城をめぐる多彩な資料が含まれています。地域における史跡保存活動の軌跡をたどることができる資料です。

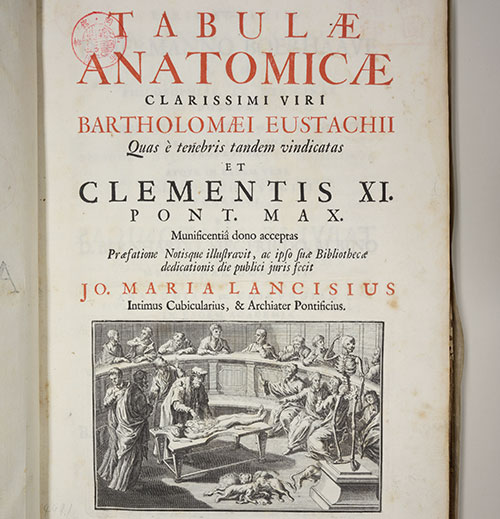

高橋文庫

群馬県出身の外科医で、岡山医学専門学校教授を務め、書物の収蔵家として知られていた高橋金一郎氏(慶応2年(1866)〜大正8年(1919))の没後、関係者の尽力で大正8年(1919)に当館へ寄贈された旧蔵書20974冊からなっていたもので、当館で最初の特別文庫でした。しかし大半は昭和20年(1945)6月29日の岡山空襲で焼失し、直前に疎開させられた約40点の外国語図書と、ほぼ同数の日本語図書が現在まで残っています。

ドイツ語、英語、オランダ語、フランス語、ラテン語などで書かれた外国語図書には、医学関係の専門書のほかに外国の地誌や、探検記、都市史、民俗誌、語学書など多彩な書物が含まれており、高橋氏が狭義の医学に限らず、人間存在を取り巻く社会や環境まで幅広い関心をもっていたことをうかがわせます。

戦後は外国語図書のみを高橋文庫としてきましたが、元禄年間に成立した岡山藩領の地誌書「備前記」の写本など、地誌、都市案内、文学等に広くわたる日本語図書にも貴重な書物が多く、ここにはそれらもあわせて収載しました。

坪田文庫

旧御野郡石井村島田(現在の岡山市北区島田本町)出身の文学者で、児童文学の分野に顕著な業績を残した坪田譲治氏(明治23年(1890)〜昭和53年(1978))の関係資料です。晩年に自宅の一角で運営した「びわのみ文庫」の蔵書を含む、坪田氏が所有していた数万点の図書と雑誌が中核で、内容は児童文学を中心に、漢詩と日本の古典文学も含む文学関係全般や、歴史、神話、民俗、芸能等の幅広い分野にわたっています。

またこのほかに、自身や交友のあった他の文学者の書跡・色紙・短冊・原稿・書簡等の資料や、書斎で使用していた机・屏風・硯箱等の調度品、帽子・ガウン・ステッキ等の愛用品、および写真などもあります。

大部分は、坪田氏没後の昭和58年(1983)〜昭和59年(1984)を中心とする時期に長男の正男氏と三男の理基男氏から寄贈されたものですが、他の遺族や関係者からの寄贈資料も含まれています。

藤原文庫

藤原家は旧上道郡藤崎村(江戸時代は三番村、現在の岡山市中区藤崎)の農家で、江戸時代後期には代々の当主が三番村の名主や上道郡沖新田の大庄屋などを務め、幕末には学識をうたわれた藤原操南(通称、深蔵。天明6年(1786)〜元治2年(1865))が岡山藩の在方領民を代表する役職、下役人に就任しました。

昭和31年(1956)10月に藤原家から寄贈された約1700点の文書は大半が天明・寛政年間から明治期までの時期に及び、数世代にわたる藤原家の当主が公職を務める中で作成した行政文書ですが、最も多いのは操南が携わった幕末期の文書です。それらの内容は年貢の収取を中心に農政や在方行政の全般に及んでいますが、干拓事業で開発された上道郡南部の新田地域における農村生活や、さまざまな生業の実態が知られる点に特徴があります。また、操南が下役人への在職期間中に関わった文書は、岡山藩領の南部を中心とする広範な地域にわたっています。

安井文庫

旧津高郡津島村新野(現在の岡山市北区津島新野)で代々名主を務めた安井家の文書約780点からなり、自治大臣や総理府総務長官、参議院議長を務めた安井謙氏(明治44年(1911)〜昭和61年(1986))から昭和54年(1979)4月に寄贈されました。

先に寄贈されていた藤原家の文書には上道郡の新田地域の記録が多いのに対し、こちらは在方文書でも古くから開発が進められた地域に関係しており、好対照をなしています。内容は、年貢の収取など農政の全般にわたる、おおむね寛政年間から明治期までの記録を含んでおり、岡山藩政下の農民生活の実態をうかがい知ることができます。

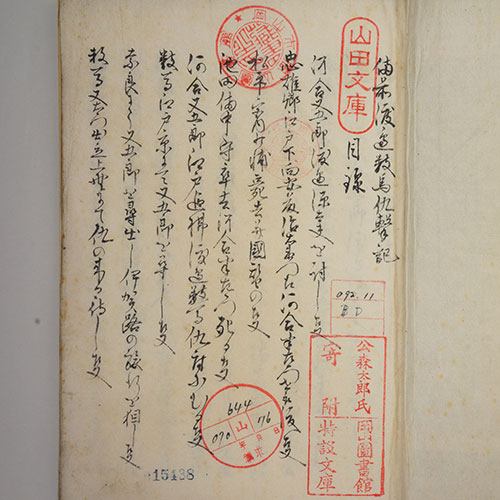

山田文庫

旧蔵者の山田貞芳氏(明治2年(1869)〜大正9年(1920))は、木畑道夫氏のもとで岡山藩の藩政文書の整理に携わった後に旧制金川中学校で教鞭をとり、大正期の最初の岡山市史編纂事業で委員長を委嘱された歴史家ですが、社会適応のための少年福祉施設、三門学園の園長を務めて社会事業の分野でも献身的な活動を行いました。

大正9年(1920)に山田氏が急逝すると旧蔵書3540冊が散逸に瀕しましたが、かつてその私塾で学んだ大蔵省財務官の公森太郎氏(明治15年(1882)〜昭和28年(1953))が私財を投じてこれを買い取り、昭和3年(1928)に当館へ寄贈しました。その大半は昭和20年(1945)の戦災で焼失しましたが、池田光政に招聘されて岡山藩に朱子学を基礎づけた儒学者、小原大丈軒(寛永14年(1637)〜正徳2年(1712))の自筆稿など、藩政期のさまざまな分野の手写本を中心とする100冊近い書物が直前に疎開され、現在まで伝えられています。

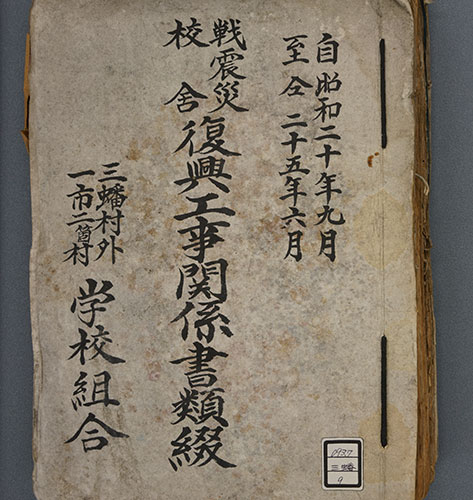

町村文庫

戦後の岡山市史編纂事業の中で昭和20年代末に岡山市と合併した旧自治体の保管文書が調査され、このとき引き取られた資料が当館で保存されてきたものです。

最初の岡山市史は山田貞芳氏を編纂委員長に迎えて全1巻本が大正9年(1920)にまとめられ、昭和11年(1936)〜昭和13年(1938)には全6巻本が刊行されましたが、戦後は社会制度や民情に大きな変化が生じたことと、岡山市が近隣の自治体との合併で広域都市に変貌したため、新しい市史の編纂が企てられ、巌津政右衛門、岡長平、吉岡三平の3氏を中心に「概観岡山市史」を含む全10巻が昭和33年(1958)〜昭和43年(1968)に刊行されました。

したがって、戦後の市史編纂では旧御津郡大野、今、芳田、白石、牧石の各村と、牧石村に隣接する牟佐と高野尻の両地区、旧上道郡三蟠、操陽、沖田、富山の各村と、旧児島郡甲浦村の文書が集められましたが、以後も一宮町、高松町、興除村、藤田村などで合併を機に文書が移管され、現在の整備状況で約8000項目、今後精査すれば数万点にも達するものとみられます。

その大半は近代以降の役場文書ですが、慶長9年(1604)の検地帳(湯迫村、海面村)など、江戸期から地域で引き継がれてきた古文書や古絵図も数多く含まれています。