桜川市の桜と桜を守る人々の活動

1.はじめに

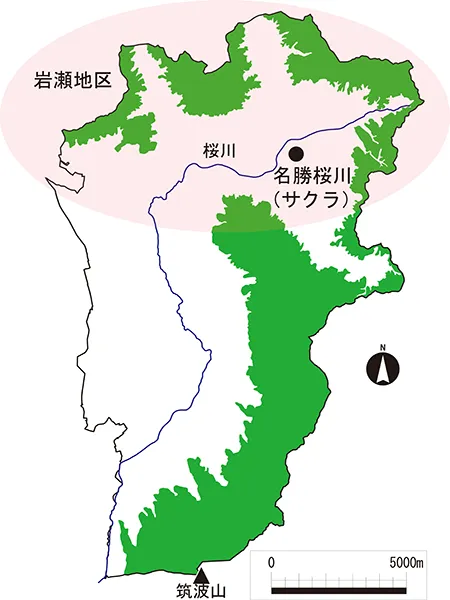

南北に長い桜川市の北部に位置する岩瀬地区は北・東・南を山に囲まれた盆地状の地形になっており、その中央には東側の山中を水源とする川が西流しています。川の名は「桜川」といい、平成17年(2005)に合併し誕生した新市の名称の由来ともなっています。

桜川の周辺は平安時代より桜の名所、歌枕の地として知られ、多くの和歌に詠まれています。また、桜川に程近い磯部稲村神社は謡曲『桜川』の舞台となり、神社の参道に立ち並ぶ桜は現在、名勝桜川(サクラ)として指定を受けています。これらの文芸作品に登場する景観は、野生種のヤマザクラとカスミザクラ及び両者の自然交配種から構成されます。群生する桜のうち18種類が地域固有品種として命名され、それらが時期をたがえつつ長く咲くさまは、染井吉野とは異なる独特の風情を醸し出しています。

2.桜について

桜は主に北半球の温帯に分布する植物で、美しい花が咲く種類はアジア、特に日本列島に多いです。世界には約100種類の野生種があると言われ、日本には「ヤマザクラ」「カスミザクラ」「エドヒガン」「オオシマザクラ」など10種類が分布しています。

これらの野生種間で交配し交雑種が生まれることがあり、その中で特に鑑賞性の高い樹木を選んで名前を付け人為的に増やしたものを栽培品種(里桜)と呼びます。栽培品種は「普賢象」や「河津桜」「八重紅枝垂」など非常に多くの種類があり、中でも一番著名な「染井吉野」はエドヒガンとオオシマザクラの交雑種で、江戸時代末期に江戸染井村の植木職人が生み出したと言われています。染井吉野は、まず花が咲き、花が散るころに葉が広がるので花がよく目立ち、成長も早いです。個体差がなく、同じ場所・同じ環境にある染井吉野は同時に咲き、同時に散ります。こうした特徴が好まれ、明治時代以降急速に日本中へ広まっていきました。

他方、桜川の桜を構成するヤマザクラは古くから詩歌に詠われ日本人に親しまれてきた桜で、シロヤマザクラとも呼ばれます。カスミザクラはヤマザクラに似ていますが、花や葉の柄の部分(花柄や葉柄という)に毛が生えていることで分類されます。ヤマザクラやカスミザクラは染井吉野と違って、同じ種の中でも個体差(変異)に富み、色彩や開花時期もそれぞれ少しずつ違います。また両者とも花と同時に葉が出るのが特徴です。

※文中の桜の名称の表記は、野生種名はカタカナ、栽培品種名は漢字で記載しています。

3.桜川の桜の歴史

(1)歌枕の地「桜川」

桜川の桜が登場する最も古い記録は、平安時代中期の天暦9年(955)から天徳2年(958)ごろに成立したという『後撰和歌集』に見える紀貫之の和歌です。歌は「桜川といふ所ありときゝて」と詞書(和歌を作った場所や日時、背景などを記した前書き)して、「常よりも春べになれば桜川 波の花こそ 間なく寄すらめ(春になった桜川には普段より多くの花が波のように隙間なく流れ寄せていることだろう)と詠まれています。

この「桜川」はどこを流れていた川なのかについて、『五代集歌枕』や『和歌初学抄』、『八雲御抄』、『歌枕名寄』などの平安時代から鎌倉時代に書かれた歌学書はいずれも常陸国に所在する、としており、平安時代の貴族である貫之が常陸国を訪れた記録はないので、歌は想像上の景色を詠んだものです。

桜川を詠み込んだ歌は貫之以外にも、

「風ふけば波もいくへの桜川 名にながれたる 水のはるかな」

(九条基家、『夫木和歌抄』)

「桜川ながるる花をせきとめて とまらぬ春の 思いでにせん」

(西園寺公相、『宝治百首』)

「秋の夜は月にぞながる桜川 花はむかしの あとの白波」

(宗尊親王、『新三十六人撰』)

などがあります。ここに挙げた中世の歌人も桜川を訪れた記録はなく、前述した歌学書などを通して知っていた歌枕の地、桜川を京や鎌倉で詠んだものでしょう。

(2)謡曲『桜川』

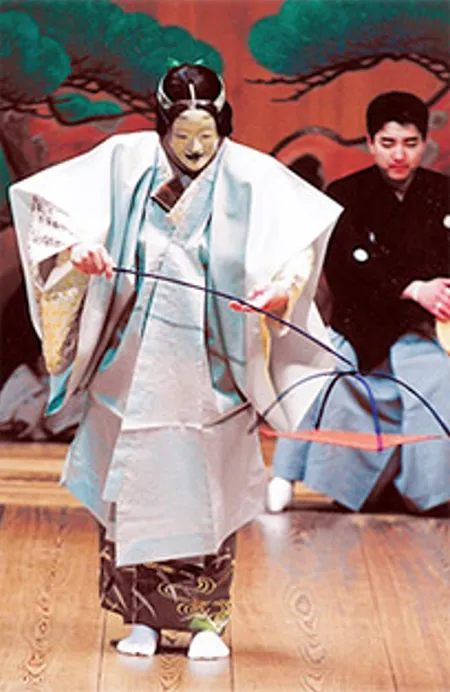

謡曲『桜川』は室町時代の能役者・能作者、世阿弥により作られた演目です。我が子と生き別れた母が、狂乱して子を訪ね歩く、狂女物と呼ばれる種類の能で、本市を流れる桜川付近が舞台となっています。

曲目のあらすじを記すと、日向国(現宮崎県)に母ひとり子ひとりの貧しい家がありました。その家の子、桜子は母の労苦を思い、自ら人買い商人に身を売ります。商人の届けた手紙によって子の身売りを知った母は悲しみに心を乱し、家を飛び出して桜子を訪ねる旅に出ます。3年がたち、桜子は遠く常陸国の磯辺寺の住職に弟子入りしていました。春になって桜子は住職らとともに近隣にある花の名所、桜川へ花見に出かけます。一行が桜の盛りとなった川辺につくと、そこへ掬い網を持った女が現れます。女は心を乱しつつ網で川面に散る桜の花びらを掬っています。住職が女に出自や花びらを掬いとる理由を尋ねると、女は我が子と生き別れたことを話し、自分の故郷の神は木花佐久耶姫といって桜の木を御神体としており、我が子の名も桜子と言います。そしてこの川の名も桜川と言います。名を聞くと懐かしさがこみ上げて散る花ですら粗末にできないので掬っている、と答えました。その言葉を聞いた桜子はその女が母であることに気付き、女も桜子に気付いて正気を取り戻します。再開した母子はともに故郷へ帰っていく、というものです。

曲目の見どころは、本来魚を捕る道具である掬い網で川面の花びらを掬おうとする場面で、桜の乱れ散るさまと母の心理を重ねて、狂乱の舞を舞う姿が表現されています。また、途中で紀貫之の和歌も詠み込まれ、桜川は古き名をのこす桜の名所であると謡われます。

この謡曲『桜川』に登場する磯辺寺は、後述する磯部稲村神社と関わるもので、室町時代に磯部稲村神社の宮司が、鎌倉公方足利持氏に対し神社に伝わる物語を献上し、持氏が世阿弥に命じて謡曲『桜川』を作らせた、との話も神社に伝わっています。

4.歴史的風致を構成する建造物

(1)名勝桜川(サクラ)

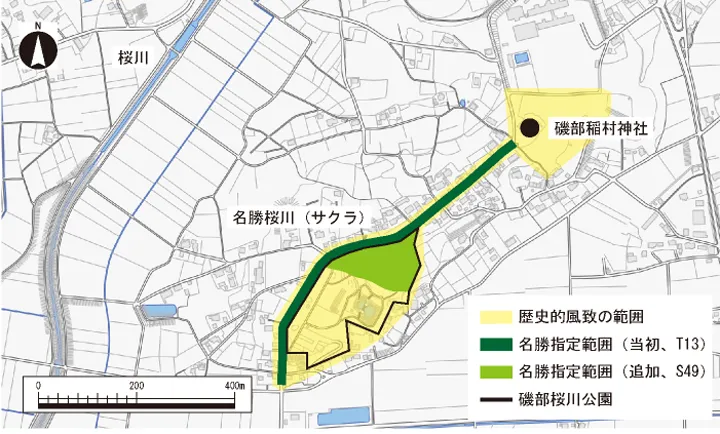

「桜川の桜」は特定の樹木を指す言葉ではなく、桜川周辺に存在する桜全体を指すものですが、中核をなしているのは名勝桜川(サクラ)です。これは、桜川市磯部に所在する磯部稲村神社の参道両側の土手約1kmに植えられた桜並木が、大正13年(1924)に指定を受けたもので、昭和49年(1974)には隣接する公園部分(約5.5平方km)が追加指定を受けています。

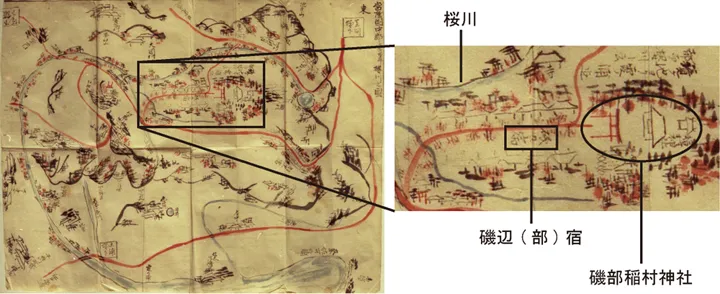

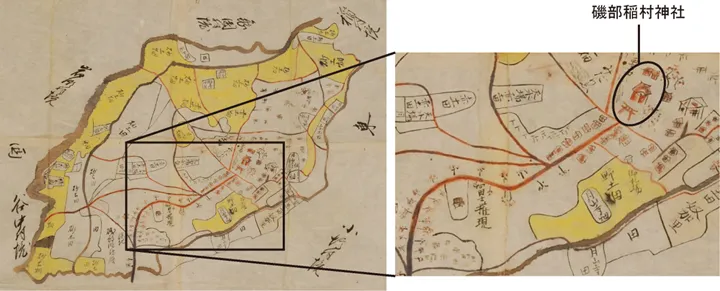

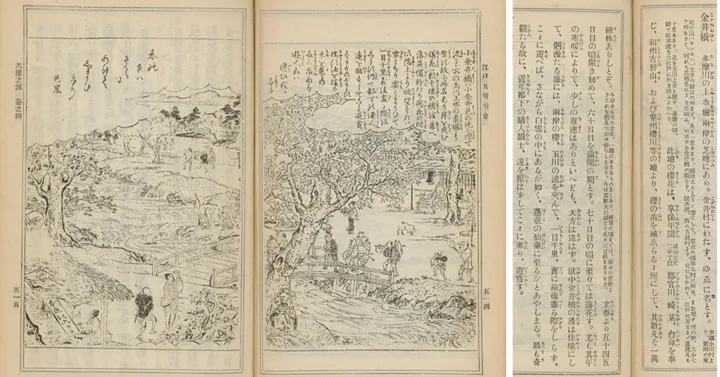

参道の桜並木がいつ誰によって植えられたのかは不明ですが、寛政年間(1789~1801)ごろに描かれた『常陸国中郡桜川之図』には、中央に磯部稲村神社を大きく記し、参道脇や神社周辺に桜が描かれています。図中には「磯辺(部)宿」との書き込みと参道に沿った屋敷が描かれており、市街地の中に桜があるという様相が分かります。延享4年(1747)の磯部村絵図の表現も同様です。この景観は今に引き継がれており、山中の桜ではなく市中の桜、という点に名勝桜川(サクラ)の特色の一つがあります。

桜川の流域を描いた絵図面。川沿いや山々に赤で桜を示している。桜川の源流である鏡ヶ池や終点の霞ヶ浦をはじめとして、美奈能川男女川や信太の浮嶋、恋瀬川などもあり、常陸国の歌枕を意識して描かれた絵図面であることが分かる(右は部分拡大)

神社前の参道に沿って屋敷が並び、桜並木が続いていることが分かる(右は部分拡大)

群生している桜は、野生種であるヤマザクラとカスミザクラ及び両者の自然交配種からなり、指定時の詳細説明には「桜樹ハ東北産ノ品種ニ属スル白山桜ニシテ(中略)樹数ハ多カラサレトモ特徴アル品種ノ一箇所ニ集マレル(後略)」と記載されています。指定のための調査に訪れた植物学者で桜の権威として知られた三好学は、群生する桜のうち18種類を地域固有品種として命名し、そのうち11種を著書『桜花図譜』(大正10年(1921刊))に掲載しました。

なお、昭和49年(1974)に名勝桜川(サクラ)指定地内にある桜が「桜川のサクラ」として天然記念物に指定されています。

(2)磯部稲村神社拝殿・本殿

磯部稲村神社は桜川市磯部に所在する神社で、天照皇大神や桜の女神とされる木花佐久耶姫など12柱の神を祭神とします。創建された時期は明確ではないですが、鹿島神宮所蔵の『秋田泰盛奉書』(文永5年(1268))の中に「磯部祢冝」という言葉が見え、少なくとも鎌倉時代には神社が存在していたと考えられます。先に述べた謡曲『桜川』に登場する磯辺寺は、本神社の神宮寺(神仏習合思想に基づき神社に付属して建てられた寺院のこと)を指しており、明治2年(1869)に廃寺になるまでは境内に建っていました。

現在の拝殿は延宝5年(1677)、本殿は大正元年(1912)の建立であることが棟札から分かります。

5.歴史的風致を構成する活動

(1)桜の顕彰と保護

古来より桜の名所として知られていた桜川ですが、明治時代になると染井吉野の全国的な隆盛や、他の桜の名所の増加などにより桜川の知名度は低下し、地元でもあまり顧みられることが少なくなっていました。

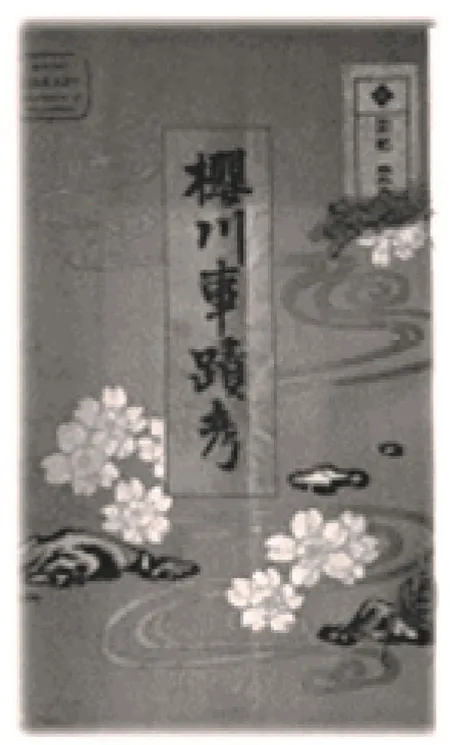

そのようななか、明治8年(1875)西茨城郡西那珂村(現桜川市)に生まれた石倉翠葉(本名:重継)は文学を志して上京し、鈴木重嶺や福羽美静、尾崎紅葉らの歌人・文人に師事しました。しかし、和歌の勉強をしている際に師匠から地元桜川のことを尋ねられたものの、翠葉が答えられずにいると「和歌を研究しようとするものが、郷里にある有名な花の名所や歴史について知らないとは何事か」と叱咤されました。これを恥じた翠葉は桜川の桜についての資料収集をはじめます。実地調査を重ねるなかで磯部稲村神社宮司と懇親を深め、関連資料の提供を受けて書籍の草稿をまとめた翠葉は、栗田寛(水戸彰考館で『大日本史』を編纂し、東京帝国大学教授も務めた学者)の閲覧を受けて、明治28年(1895)に『桜川事蹟考』を出版しました。この著書は桜川の地誌的な考察、和歌をはじめとする文芸作品の考証、周辺の名所旧跡の紹介など多岐に及び、桜川を再び広く世に紹介するためのものとなっています。

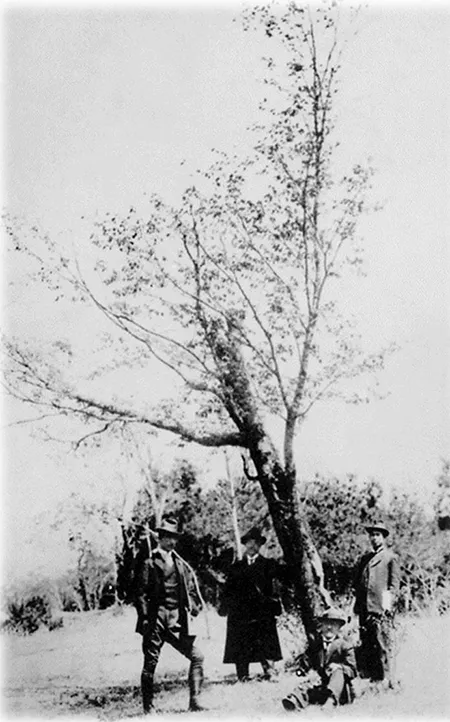

同年、翠葉は地元有志とともに「日本の名勝名蹟たる桜川を保護する」ことを目的として桜川保勝会を創立し、桜川の桜の顕彰と保護活動を推し進め、各種の雑誌に紹介文などを精力的に寄稿していきました。また、桜川保勝会の一員でもある磯部稲村神社宮司や氏子らは明治30年(1897)に『桜樹保護規約』を取りまとめて地元での保護活動を共同で行い始めました。こうした活動や『桜川事蹟考』が、史蹟名勝天然紀念物保存協会幹事で紀州徳川家の南葵文庫主任学芸員であった戸川残花の目に留まり、明治45年(1912)に戸川と徳川頼倫(紀州徳川家当主)、三好学らによる桜川の視察が実現しました。その後、三好はたびたび桜川へ調査に訪れ、その成果に基づいて大正13年(1924)、「桜川(サクラ)」として名勝指定を受けることとなりました。また、同時期に桜川の桜の中心となる磯部稲村神社の本殿再建や、境内の歌碑整備などの事業に翠葉や桜川保勝会、宮司らが関わっています。

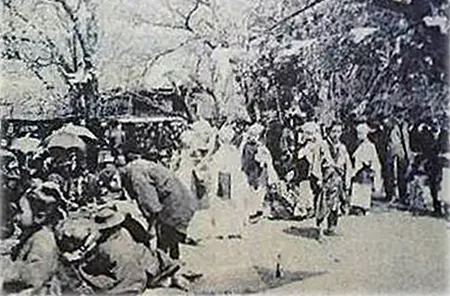

こうして名勝指定を受けた桜川の桜には大勢の花見客が押し寄せ、賑わいを取り戻しました。しかし、一部の花見客は近隣の芸者衆を集めて派手な宴会を行うようになって、客引きや芸者の取り合いといった喧嘩騒ぎが頻繁に起き、一般の花見客から敬遠されるようになっていきました。また、花見客が桜の根を踏んだり、枝を折ったりすることによって桜の樹勢も徐々に弱まり、戦中・戦後の混乱もあって桜川の桜は再び衰退の危機に陥るようになってしまいました。

この状況を憂えた地域住民や磯部稲村神社宮司らは、桜の樹勢回復や補植、ごみ対策などを行い、観光協会、ライオンズクラブなども協力しました。昭和48年(1973)にはこれらの団体を基本として茨城県郷土文化顕彰会が結成され、桜の保護を行っていきました。行政(当時岩瀬町)もこれに協力して周辺整備に着手、昭和49年(1974)に名勝の追加指定と指定地内の桜の天然記念物指定を申請、同年6月に名勝指定地の追加、7月に天然記念物の指定となりました。

指定ののちも、茨城県郷土文化顕彰会や行政による整備は行われましたが、混植された染井吉野や雑木によりヤマザクラの成長が阻害されたり、密植による環境悪化によって枯死したり病気にかかったりする樹木が増える状況は続いており、こうした状況を改善するため平成17年(2005)に市民団体「サクラサク里プロジェクト」が発足し、活動を開始しました。会は以前より保護活動を続けてきた磯部稲村神社宮司や地元有志を中核に、名勝指定地を中心としたヤマザクラの保護を続けるとともに、近年は周辺の里山に自生する桜の保護及び広報など幅広い活動を行い、樹木医や地元の真壁高校(環境緑地科)の生徒らと連携して樹勢や病気の調査なども行っています。

このように桜川の桜は幾度かの危機に見舞われつつも、石倉翠葉をはじめとする先人たち、歴代の磯部稲村神社宮司、各種の団体などの「桜守」が継続して桜の顕彰と保護活動を引き継ぎつつ行ってきたことで、桜川の桜は現代に伝わっています。

(2)植樹・育樹

桜川の桜にまつわる活動について、特筆すべきは植樹・育樹です。桜を代表とする花見は元々貴族的な行事や儀礼、文芸と関わるものでしたが、中世になるとそれ自体を楽しむ娯楽として独立し始め、江戸時代には世情の安定による文化・経済の発展に伴い庶民にも花見の風習が広まっていきました。当初は寺社の境内や武家屋敷の庭園などに桜が植樹され、花見の名所として上野の山や、品川御殿山が知られていました。やがて幕府の命によって江戸の市中や近郊に桜が植樹されるようになり、飛鳥山や浅草奥山などの名所が誕生していきました。こうした流れの中で植樹用の桜の種苗が求められることになり、その産地の一つとして桜川の桜が登場してくることとなりました。

早い時期では第4代将軍徳川家綱の代(慶安4年(1651)~延宝8年(1680))に桜川の桜を隅田川堤(墨堤)の木母寺周辺に植えたとされ、現在も河畔に建つ『墨堤植桜之碑』(明治20年(1887)建立)には「厳有公(家綱)択桜種於常州桜川植之堤上」と記されています。墨堤にはその後も桜が植えられ、江戸有数の花見の名所となっていきます。

また、江戸の水道施設として造られた玉川上水にも桜川の桜が植えられています。玉川上水は、江戸市中の飲用水不足を補うため江戸の西、武蔵野台地を開削して造られた延長約43kmの上水路で、承応3年(1654)に完成しました。水路の両岸には初め松が植えられていましたが、幕府は周辺地域の活性化を図るため、府中押立村名主の川崎平右衛門に命じて、小金井橋を中心とした水路両岸の約6kmの範囲に桜を植えたと言います。植樹の時期は諸説ありますが、『御代官川崎平右衛門発起書』(天明8年(1788))や『小金井桜樹碑』(文化7年(1810)建立)によると、およそ元文2~4年(1736~1738)のころと思われます。そして、『玉川上水起元并に野火留分水口之訳書』(享和3年(1803)ごろ)によると、「(川崎)平右ヱ門殿官命ニ而和州吉野・常州桜川抔(など)の桜の実を蒔、上鈴木新田より野新田の辺迄御上水の両縁江壱里二十四町の内に植」とあり、日本随一の桜の名所である和州(大和国、現奈良県)吉野と並んで、常州(常陸国)桜川の桜が植えられていたことが分かります。

こうして誕生した玉川上水堤の桜並木は「小金井桜」として広く名を馳せ、訪れた多数の文人墨客の手による紀行文や地誌、絵画などに記されていきます。江戸の町を記した一級の資料としても著名な『江戸名所図会』(天保5年(1834)刊)にも「和州吉野山および常州桜川等の地より桜の苗を植ゑらるゝ所」とあり、小金井の桜とともに、その産地の一つである桜川も名を広めていくこととなりました。なお、小金井の桜は「名勝小金井(サクラ)」として、大正13年(1924)に吉野山や桜川とともに名勝指定されています。

また、大正8年(1919)には新宿御苑へ植樹された記録があり、さらには江戸以外にも水戸藩主徳川光圀が桜川の桜を水戸城下の川辺に移植し、その川の名を桜川と変えた、という話が『新編常陸国誌』(明治32~34年(1899~1901)刊)に見え、桜川の桜が各地へ移植されていったことが分かります。

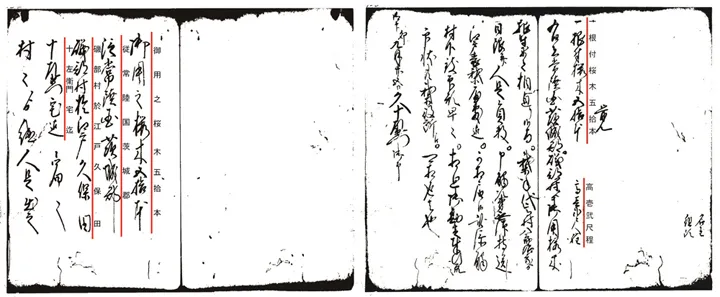

こうした植樹用の種苗の求めに対し、産地である桜川周辺ではどのように応じていたのかを詳細に物語る資料はありませんが、江戸時代の状況を垣間見れる唯一の資料として『御用桜木送りにつき通り筋村々人足馬用意触書写』(茨城県結城市池田家文書)があります。これは宝暦9年(1759)に幕府勘定奉行の命を受けた代官久保田十左衛門が「御用」の桜木を50本、常陸国磯部村(現桜川市磯部)から牛込軽子坂にあった久保田の屋敷まで送ることを、磯部村の名主に命じた文書です。命ぜられた桜木は「根付桜木五拾本 高壱弐尺程」とあり、文書が磯部村に届いたのが旧暦9月27日(新暦11月16日)なので、当年の初夏に播種して数か月成長した苗木(高さ30~60cmほど)であることが分かります。そして磯部村からは旧暦10月3日(新暦11月22日)に送り出されることも記されているので、命じられてから発送までに7日しかかかっておらず、求めに応じて発送できるような準備が常になされていたことが想定されます。なお、この時の苗木をどこへ植えるのかについては記載がありませんが、前後の時期の『徳川実記』には江戸城二の丸や徳川重好邸(御三卿清水家初代当主、邸宅は江戸城清水門内に所在)の造営記事があり、これらに用いられた可能性があります。

桜木 50 本を磯部村より江戸まで送らせた命令書。桜は高さ1~2尺、根付の苗木を指定している。

このような苗木を育成して補植したり、各地に提供したりする活動は江戸時代には磯部村名主でもあった磯部稲村神社宮司を中心に地域住民によって行われていたと考えられます。その後、前述した明治28年(1895)設立の桜川保勝会では会則の中に「花の保護増植」を行うことが定められており、活動は同会や続く茨城県郷土文化顕彰会により引き継がれていきます。また、大正8年(1919)に新宿御苑へ桜の苗木を提供した際には、桜川匂、初重桜など品種を把握したうえで提供しており、交雑を防ぎ、苗木の品種管理がなされていたことが分かります。近年ではサクラサク里プロジェクトを中心に行政も支援し、地元小学生がヤマザクラの種拾いから苗木の育成を行って、それらを卒業記念樹として植樹したり、希望する団体へ支給したりする活動などを展開し、桜の育樹・植樹を通した地域環境・景観の保全活動を推進しています。特に、前述した徳川光圀の故事にならって水戸の桜川流域に苗木を提供し、植樹を進める活動が継続的に行われています。

6.まとめ

桜川の桜を構成する品種は野生種であるヤマザクラとカスミザクラに分類されるもので、関東にありながら東北産の品種に属するものが多い点に特徴があります。明治以降全国的に広まっていく栽培品種染井吉野とは異なり、花の色や匂い、開花時期などに多様性がみられます。微妙に違う色彩の桜が咲くさまは江戸時代の地誌『新編常陸国誌』に「磯部の百色桜」とも称され、古来より桜の名所であるとともに種苗の供給元として知られていました。

しかし、こうした桜の景観は、ただ天然自然に存在してきたわけではなく、様々な紆余曲折がありました。古くは江戸時代の磯部村名主や村民らによる桜の育苗の記録が見え、明治時代には石倉翠葉による調査と啓発活動によって再び広く世に知られることとなり、名勝指定へとつながりました。神社の参道に植えられた桜並木、という景観は人の手により作られたもので、参道の脇には住宅も立ち並びます。山中の景観ではなく、市中に溶け込んだ景観である桜川の桜が保たれてきた理由には、地域住民による環境保全の努力によるところも大きいです。

また、磯部稲村神社宮司を中心とした歴代の桜守たちによって、桜の生育環境が維持され、地域固有の品種が交雑や枯死から守られてきました。近年は行政や学校などと協力することにより活動の幅が広がっています。これらの先人の努力と、その結果千年にわたって守られてきた桜の景観が一体となって歴史的風致を形成しています。