この一〇年間の不振の原因は、キリスト教界の内外にあった。政府の欧化政策の放棄もその一つであった。欧米文化の流入のなかで教会が果たしてきた啓蒙的な役割が失われ、文明の窓口としてキリスト教を求めた人びとは教会を去った。自由民権運動の攻勢を克服した政府は、二十二年帝国憲法の発布、二十三年の教育勅語の制定、帝国議会の開設など国民を支配・統合する体制を確立していった。そのなかには、キリスト教の説く信仰や倫理と対立するところがあった。キリスト教会はときにはこれに反発し、或いは国家体制への順応の道を選択した。二十年代、キリスト教界は、国民のなかに台頭する国家主義の攻勢にさらされる時期を迎えることとなった。

二十四年に起こった「内村鑑三教育勅語拝礼躊躇事件」(不敬事件)は、国家主義とキリスト教徒との対立を象徴するものであった。この事件は内村個人の問題にとどまらず、キリスト教信仰がわが国の「国体」(天皇を中心とした国家体制)に合わないとの論議をひき起こすこととなった。札幌でも同年八月には、「尊皇奉仏」を掲げた「耶蘇排撃演説(ヤソはいぜつえんぜつ)」会が計画された(北海道毎日新聞 八月十二日付)。

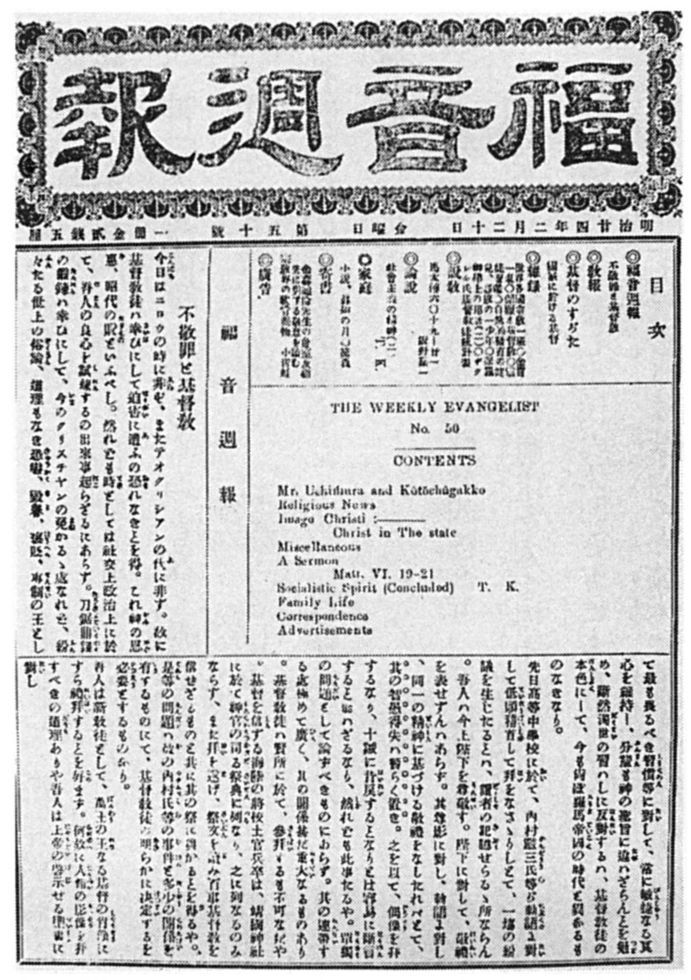

写真-6 福音週報第50号