ここの開発は、既に民間開発企業が進出していた地区(企業開発区域約六二四ヘクタール)とそのほかの地区(約六四一ヘクタール)にわけて指導した。特にその中心となる企業担当区域は、将来にも対応できる都市生活環境としての都市計画道路、都市基幹公園、河川、上下水道などの整備を基本計画に基づいて指導した(概要 昭57)。その後五十三年に制度化された建設省の宅地供給促進計画(六十年度廃止)、五十二年に制度化された国土庁の土地利用転換計画(平成九年度から土地利用転換推進計画)の補助事業、札幌市の独自の調査により、宅地供給にかかわる計画を策定し、民間開発などの計画的誘導に努めている。平成十五年四月一日現在で、開発可能地一〇五〇ヘクタール中すでに八九二・三ヘクタール(進捗率八五パーセント)で開発が進んでいる(札幌市都市局市街地整備部 平成15年度 市街地整備部事業概要)。

昭和五十七年度からは里塚・真栄地区と藤野地区などの宅地供給促進のための調査・指導をはじめた。五十八年度には土地利用転換計画と宅地供給促進計画制度を利用して、土地所有者などの地元関係者の意見を聴取しながら、土地利用計画や公共施設整備計画などの地区開発基本計画を策定し、開発の事業化促進を指導した(概要 昭58)。その後、発寒地区、前田西地区など(昭59)、東苗穂地区、清田・真栄地区など(昭60)、屯田地区(昭61)、里塚地区(昭62)、丘珠地区(昭63)、篠路地区(平1)、平岡・里塚地区(平2)、里塚地区南(平3)、上野幌・平岡地区(平4)、厚別西地区(平5)、西藤野地区(平6)、厚別東地区(平7)、篠路中部地区(平9)について指導した(概要 昭58~60、前掲 市街地整備部事業概要)。

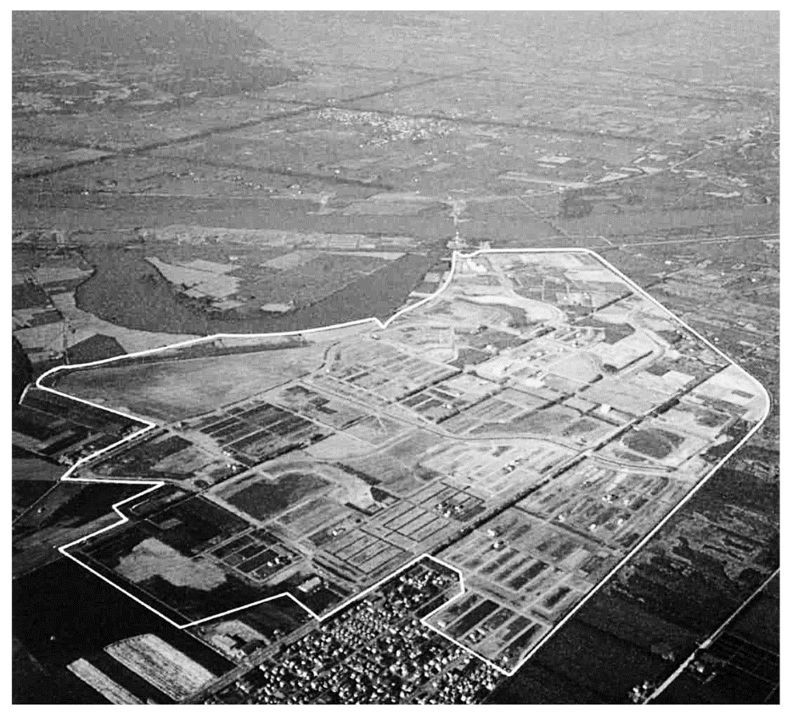

日本住宅公団によるあいの里団地(三七八ヘクタール)の造成は、昭和五十五年(一九八〇)十月からはじまった。計画では、同公団が施工者、北海道住宅供給公社が受託者となり札幌圏都市計画事業篠路拓北土地区画整理事業工事を行う。最終工事は六十四年三月を予定し、総事業費は約六五〇億円を予定した。低層集合住宅用地一二五〇戸、中高層集合住宅用地一二五〇戸、公団独立住宅用地三〇〇〇戸、一般住宅用地二三〇〇戸、公益的施設用地三〇〇戸で合計建設戸数は八一〇〇戸を計画した。交通機関は、七割が札幌都心へ、三割が石狩新港へ向かうと想定し、国鉄札沼線釜谷臼駅(現あいの里公園駅)を東へ移設して東篠路駅(現拓北駅)との間に新駅を設ける(現あいの里教育大駅)。バスはひまわり団地まで来ている路線を延長する。新駅間には地区センターを設け、各住区の中心に店舗、保育所、診療所、郵便局などのサブセンターを計画、小売店舗、銀行、病院、警察官派出所、教育施設は幼稚園四、小学校三、中学校二校の他、高校一校も計画している。また冬期間の季節風対策として幅二五メートルの暴風雪林帯を西側と北側に設ける計画であった(道新 昭55・8・9、10・29)。この地区の土地区画整理事業(三七八・二ヘクタール、昭54・1・11都市計画決定)は、篠路拓北地区土地区画整理事業として昭和五十五年から平成二年(一九九〇)まで行われ、地区計画は、あいの里地区(三七八・二ヘクタール)として昭和五十九年十二月二十日に都市計画決定した(札幌市都市局開発事業部 大地に描く さっぽろの区画整理 平10、概要 昭61)。

写真-2 昭和60年頃のあいの里