鉄道を高架とする希望については、昭和四年(一九二九)にすでに札幌市会で意見書が可決されていた。本格的に高架化へ向けて札幌市が動き始めるのは、三十九年七月来札した国鉄総裁に原田市長が函館本線の高架実現を陳情してからである(十四期小史、概要 昭49、道新 昭39・8・12)。十月の第三回定例市議会で、「札幌市内国鉄線の高架に関する意見書」を可決し、関係機関に送付し、市議会でも高架化運動を全面的に支援することとした。その後四十年一月に札幌市の第一助役を会長とする札幌市内国鉄高架問題調査連絡会議、四月には北海道知事を会長とする札幌市内国鉄高架促進期成会が発足、市議会内には四十三年十月札幌市内の国鉄高架などに関する調査特別委員会の設置など官民一体となった活動が行われた。そして四十五年度から鉄道高架計画調査費に対する国の補助制度が設けられ、同年七月には閣議決定された第三期北海道総合開発計画のなかでも鉄道高架化の促進がうたわれた(概要 昭49)。

その後も陳情活動などを行うなか、四十七年度に発寒川~豊平川間(約七・八キロメートル)の連続高架化計画が国庫補助事業に決定し、四十九年度には発寒川~西八丁目間(四・二キロメートル)の実施事業費が認められ、五十年度には東九丁目までの予算が認められた。そして五十年六月札幌市長期総合計画審議会都市計画専門部会で鉄道高架計画が可決され、九月北海道知事から国鉄北海道総局長へ申請された。しかし新幹線事業費問題で国鉄の同意がなかなか得られず、五十一年十一月二十日やっと国鉄から同意を得、十二月札幌圏都市計画都市高速鉄道計画決定が告示された。同月二十三日札幌圏都市計画都市高速鉄道事業認可を北海道知事に申請し、翌五十二年一月十二日認可を受けた(十四期小史)。正式な事業名は、札幌圏都市計画都市高速鉄道日本国有鉄道函館本線札幌駅付近連続立体交差化事業という(北海道ジェイ・アール・エイジェンシー 札幌駅116年の軌跡 平8・12、以下「札幌駅」と略す)。

この高架化により、連続立体交差により一九カ所の踏切が撤去できる。そして直接的には、南北交通の混雑が円滑化し、踏切事故が解消し、人身の安全が確保されることが期待された。間接的には、南北の市街地が一体化し、沿線の土地の効率的な利用が可能になること、各駅周辺の再開発整備などが促進できることを期待した(概要 昭63)。

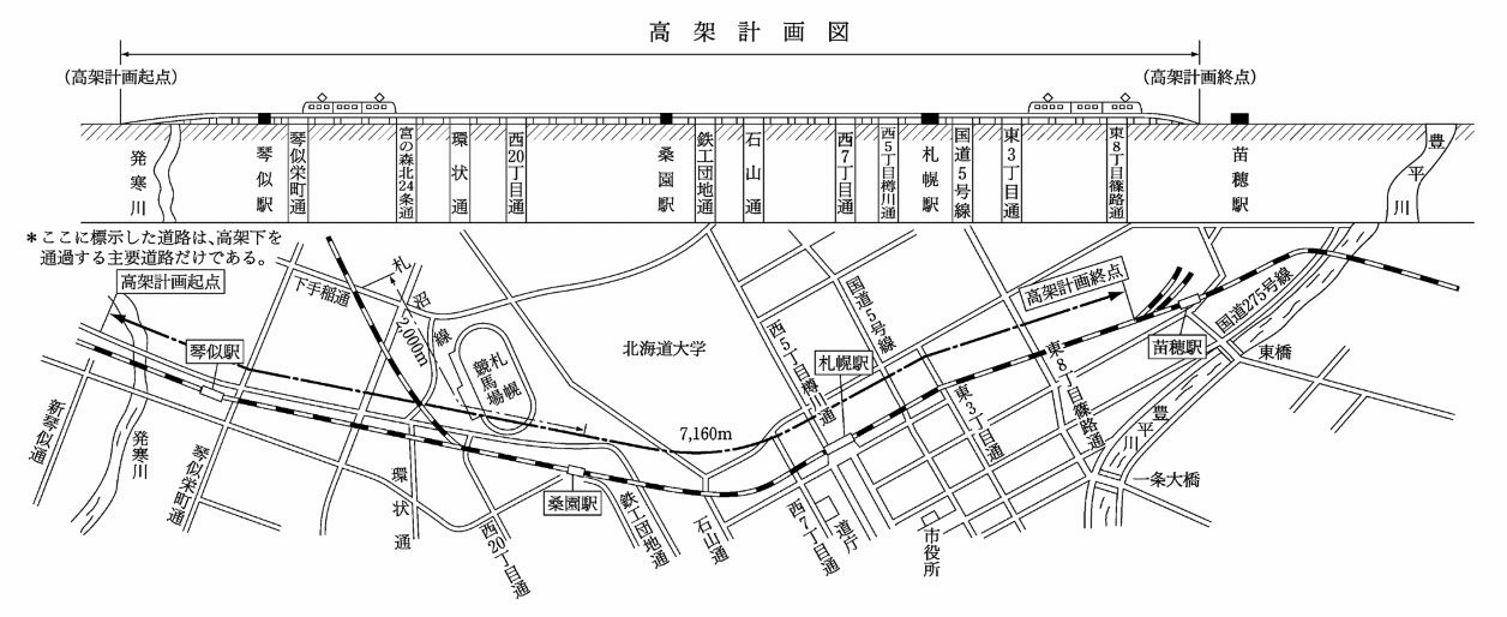

高架計画の概要は、図7のとおり函館本線は発寒川西側から東九丁目辺の間、札沼線は桑園駅と下手稲通の間が高架化されることになった。総事業費は、はじめ七四一億円(概要 昭53)、後九二九億六七〇〇万円(概要 平2)。五十三年十一月二十七日着工式が行われ、五十六年五月に高架橋の本格的な工事がはじまり、高架橋工事は六十一年度までにほぼ完了し、引き続いて軌道、電気、駅舎などの工事を進めた。六十二年四月一日国鉄の分割民営化が実施され、北海道には北海道旅客鉄道株式会社(JR北海道)が発足して、高架化事業を引き継いだ。六十三年には、石狩陸橋と西五丁目陸橋を撤去し、十一月三日に連続立体交差は開通した。琴似駅と桑園駅も高架駅となった。新しい札幌駅は、前駅の七〇メートル北側の高架の下につくられた。前駅の三・五倍で、在来線では全国最大級の広さであった。札幌駅部分での高架二期工事を行い、平成二年九月一日二次開通した。三年度に札幌駅北側外壁工事などを行い事業は完了した(道新 昭53・11・28、概要 昭61、平1、3、4、札幌駅)。

図-7 鉄道高架計画図 札幌市『札幌市政概要』(平1)より

| この図版・写真等は、著作権の保護期間中であるか、 著作権の確認が済んでいないため掲載しておりません。 |

| 写真-10 鉄道高架(工事中)と札幌駅 |

この高架事業に続けて札沼線の下手稲通まで行った高架化に連続させて、市道西牧場線までの高架化を新川高架事業として五年一月事業認可を受け、三月工事の一部に着手した(概要 平6)。新川高架事業は八年度に完成したが、続けてJR札沼線連続立体交差事業が、JRによる札沼線の複線化事業に合わせて新川~国道二三一号間約三・六キロメートルの高架化に着手し、十一年度に完了した(概要 平9、12)。

またこれらの高架下には、自転車駐車場、公園などを整備した。札幌駅高架下にはショッピングモールのほか、国際情報コーナーや福祉コーナーなどを備えたライラックパセオが開設された(概要 平3)。