当時の業界新聞は、「モデルマイン! 豊羽鉱山の全容 わが国鉱業界最高の栄誉 『渡辺賞』受賞に輝く」という見出しで次のように伝えている。

「日本鉱業系列の豊羽鉱山(社長・賀川鐵一氏)は、かねてから積極的な探鉱活動で発見した新鉱脈・信濃𨫤を画期的な工法である『トラックレスマイニング工法』で、鋭意開発工事中である。開発にあたって、現場に採用されている採鉱関係機械類は、現代の最先端を行くものばかりである。また、従来の採鉱法による採掘切羽にも、将来、自動化、遠隔操作できるものばかり採用されている。一方、坑外の選鉱場には、我が国初の『コラム浮選機』と『自動制御システム』が採用され、すでに精鉱品位のアップと省力化・省エネが実現しており、また、コ・ジェネ用として採用された出力五千キロワットの自家発電設備も順調に稼働している。同鉱山の経営体質は、円高にあえいでいたときに比べると、格段と改善された。この功績により、賀川社長は、我が国鉱業界最高の栄誉である【渡辺賞】(資源・素材学会賞)を受賞した」(鉱業新聞 平3・4・15)

この時の鉱山経営の総合効率化の概要としては次のようなものがある。

探採鉱部門では、サブレベル法等、新たな工法に対応して高能率高性能の自走式機械等を導入して機械化を進めたり、運搬能力の増強等の結果、採鉱効率・採掘実収率等を向上させている。たとえば改善策を講ずる以前の昭和五十九年(一九八四)と平成元年度(一九八九)の対比で、採鉱量は月三万九〇〇〇トンから四万三〇〇〇トンに増加し、実収率は七八パーセントから八七パーセントに上昇、ズリ混入率は四〇・五パーセントから三一・五パーセントに減少した。また総合掘進工程は一・四倍、総合採掘穿孔工程は二・五倍、総合積み込み運搬工程は一・七倍に増大し、採鉱課人員は三三二人から二〇九人へと減少し、採鉱生産性は一一七トン/人/月から二〇六トン/人/月へと一・八倍に伸びている。

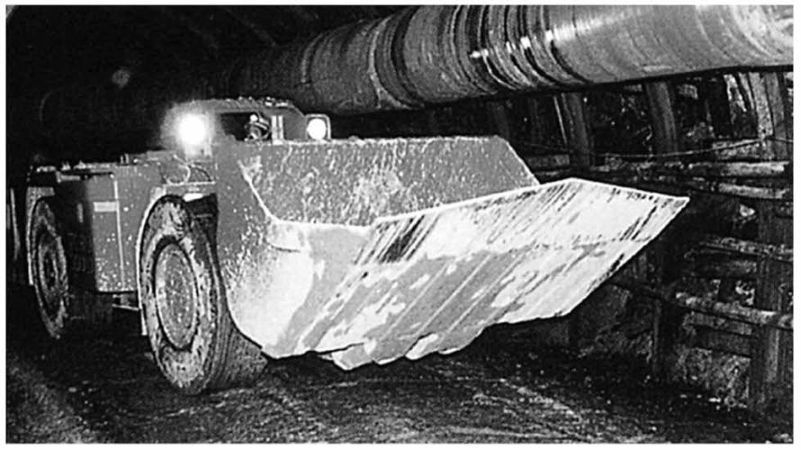

写真-2 坑内用積込機(ロードホールダンプ)

選鉱部門では、先に見たような精選系統へのコラム浮選機の導入のほか、粗選系統にアジテア四八型浮選機四六区を増設した。また破砕・摩鉱、濾過・流送作業等を遠隔操作できるようにしたり、堆積場廃水処理や浮選系統の自動化を図るなどして省力化を進めた。この結果、選鉱課人員は六六人から三八人へと大幅減が実現し、亜鉛採収率は九五・三パーセントから九五・六パーセントへ、亜鉛精鉱品位は五六・五パーセントから五六・九パーセントへと上昇した。

このほか間接部門では、福利厚生施設の簡素化、事務のコンピューター化、ディーゼル自家発電機の導入等が図られた。このうち発電機の導入によって電力の五三パーセントが自給できるようになり、発電の際の廃熱は浮選加温、事務所等の暖房、坑内冷水製造等に利用されている。この結果、間接部門の人員は一一四人から一〇三人に減り、電力費は月七二〇〇万円から五二〇〇万円へとコスト低減を実現した。

こうして先の業界新聞は、豊羽鉱山について「長期安定操業」可能な「強靱な体質を持つ鉱山」となった、としている。

平成十三年四月、一号機と同じく出力五〇〇〇キロワットの二号機が稼動を開始し、コスト低減が一層進展している。