官公労組合は四十八年二月の春闘前段で、初めて「スト権奪還」を正面に掲げ公然とストライキを通告し、公労協が最高半日、公務員共闘が最高三〇分の統一ストを実施した。政府は翌四十九年公共企業体等関係閣僚協議会を設置したが、「スト権の明確化」を求める公労協は、五十年秋季年末闘争の一環として十一月二十六日から大規模な「スト権奪還スト」に突入した。道内でも、国労などの拠点ストで二十六日から国鉄全線区で列車が停止し、同日、札幌市交通労組も四時間ストに入り、全道庁や札幌市労連傘下組合も時限ストを実施した。二十八日には、国労・動労ストに加え札幌の市電・市バス・地下鉄も終日ストに入ったため、年中無休の札幌ステーションデパートが臨休し、石狩支庁管内一七公立高校、札幌市内一六私立高校も臨休となった(道新 昭50・11・28)。官公労統一ストの四日目、全道労協がスト権回復について「全道民に対し早期解決のための支援を訴える」との声明を出したが、ストライキは「泥沼」化した。国鉄完全マヒは一〇〇時間を超えて同年春闘の二倍となる「新記録」に達し、三十日、終日ストにより「郵便遅配が深刻化」した道内最大の札幌中央郵便局には、アルバイト三四〇人が入った(道新 11・30)。貨物輸送では「国鉄離れ」が進む一方、トラック便やフェリーなどの輸送機関が台頭していたが(道新 12・2)、商業や観光、農産物、石炭・製材・合板業界などは大きな打撃を受けた(道新 12・4)。民間組合の多くはストライキに同調せず、「大きいストを打てる労働者も、続けさせる政府も、うらやましい限り」という「世論の重圧」(同前)に、何ら成果をあげ得ないまま「道民不在の十日間」(道新 12・6)と言われたスト権ストは十二月三日をもって終結した(図1)が、世論の支持が得られないまま、「物情騒然たる社会情勢を作り出して政府の譲歩を引き出すという戦術が通用しなくなった」ことを示す結果となった(新版日本労働運動史)。

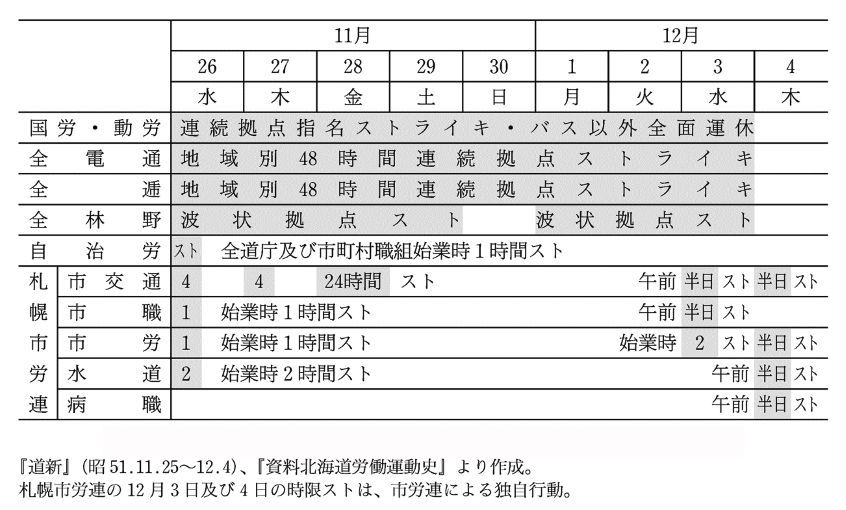

図-1 「スト権奪還」ストライキの主な実施状況(民間組合を除く)