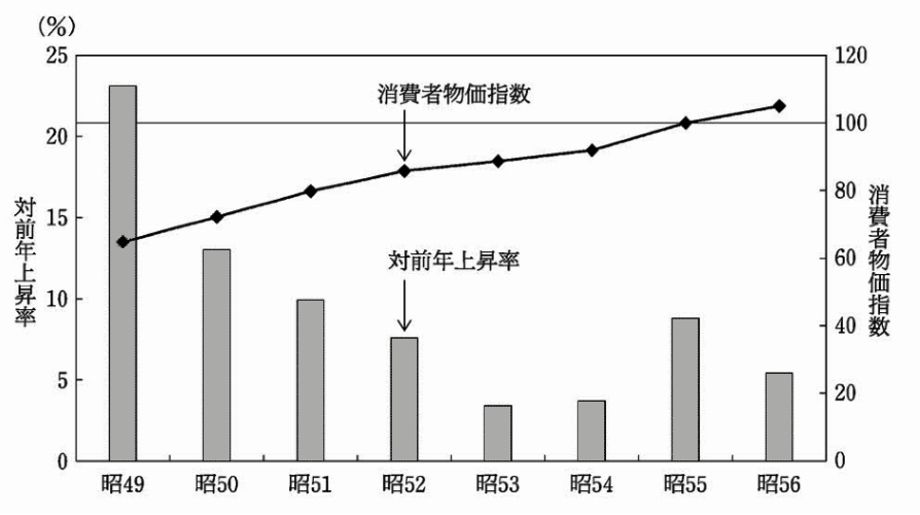

図-1 札幌市の消費者物価指数の推移(昭和55年=100)

札幌市『消費者保護・物価安定対策概要』昭50~52年度、『消費者行政事業概要』昭63年度より作成。

先述の市内の「主婦」を対象にした行動調査報告によると、オイルショック前と比較して七割の「主婦」は暮らしが「悪くなり」、三割は「変わらない」と答えた。また、九割以上が日常品の急騰によって生活が圧迫され、生活防衛を行っていた。買い物については、無駄買いをやめ、予算をたて計画的に買うほか、品質を落としてでも安い品を選び、遠くても安い商店に買いに行く、共同購入に加入するなど生活を切りつめ、工夫をしていた。貯金を引き出したり借金など金策を工面した「主婦」が一四七人(二五パーセント)であり、それでもやりくりできず、内職や家族が働きに出たり、労働時間を増やした「主婦」など、収入増加を図るために生活を変えてパートや内職の「働く」という直接行動に出た「主婦」が、四十九年七月調査では九七人、さらに二回目の同年十二月調査では一二二人(一八・八パーセント)に増えていたことは注目される。

表4は、市内勤労者世帯の一カ月平均の収入と支出の家計調査を四十八年から五十九年まで抽出し、推移をみたものである(統計書 昭50、60「勤労者世帯一世帯あたり一か月間の収入と支出」)。オイルショック発生の四十八年と、物価急騰の四十九年、さらに五十一年以降の構造不況により市内の卸・小売業や建設業の倒産が合計年間九〇〇件を超えた五十二年(統計書 昭60「企業倒産状況」)、五十六年には物価が対前年上昇率五・四パーセントと沈静化に向かい(図1参照)、その後、企業倒産は年間八五〇件を数えたが(前掲 統計書)、バブル経済による好景気開始直前の五十九年までの時期を一覧化した。表4に基づきながら四十九年の世帯平均家計をAとし、五十五年の世帯平均家計をBとして、それぞれの平均家計の収入・支出とその内訳を、当時の札幌市消費者センター「暮らしのニュース」、『市民の消費動向調査』(昭54)、札幌市消費者協会『二十年史』、『道新』投稿「いずみ」欄などに依拠して描くと、以下のような家計と生活の平均的実状が浮かびあがる。

| 表-4 札幌市勤労者世帯1カ月の平均収入と支出の推移(昭和48年~59年) | 単位:円 |

| 区分 | 昭48年 | 昭49年 | 昭51年 | 昭55年 | 昭59年 | |||||

| 集計世帯数 | 61世帯 | 66世帯 | 65世帯 | 68世帯 | 64世帯 | |||||

| 世帯人員(有業人員) | 3.68人(1.32人) | 3.68人(1.32人) | 3.53人(1.25人) | 3.57人(1.23人) | 3.45人(1.28人) | |||||

| 世帯主の年齢 | 40.8歳 | 38.2歳 | 37.8歳 | 38.7歳 | 41.6歳 | |||||

| 収入総額 | 254,067 | 100% | 292,515 | 100% | 374,144 | 100% | 521,555 | 100% | 642,661 | 100% |

| 1実収入 | 169,033 | 66.5 | 195,408 | 66.8 | 242,692 | 64.9 | 311,501 | 59.7 | 393,696 | 61.3 |

| (1)経常収入 | ― | ― | ― | 303,589 | 386,559 | |||||

| a勤め先収入 | 158,557 | 62.4 | 184,313 | 63.0 | 229,642 | 61.3 | 296,771 | 56.9 | 376,943 | 58.7 |

| (1)世帯主収入 | 144,005 | 56.7 | 169,188 | 57.8 | 215,783 | 57.7 | 282,261 | 54.1 | 353,772 | 55.1 |

| (2)配偶者の収入 | 5,073 | 3.2 | 10,436 | 3.6 | 5,637 | 1.5 | 7,534 | 1.4 | 18,248 | 2.8 |

| b事業・内職収入 | 5,088 | 2.0 | 3,906 | 1.3 | 2,527 | 0.7 | 2,024 | 0.4 | 3,275 | 0.5 |

| (内職収入) | (2,301) | (0.9) | (1,912) | 0.7 | (1,553) | (0.4) | (1,544) | (0.3) | (1,562) | (0.3) |

| c他の経常収入 | 5,388 | 2.1 | 7,189 | 2.5 | 10,523 | 2.8 | 4,795 | 0.9 | 6,341 | 1.0 |

| (2)特別収入 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7,194 | 1.4 | 7,136 | 1.1 |

| 2実収入以外の収入 | 38,697 | 15.2 | 41,442 | 14.2 | 65,199 | 17.4 | 142,293 | 27.3 | 177,843 | 27.7 |

| ・貯金引き出し | 30,570 | 12.0 | 27,305 | 9.3 | 49,470 | 13.2 | 106,478 | 20.4 | 162,561 | 25.3 |

| ・土地家屋借入金 | 731 | 0.3 | 4,044 | 1.4 | 0 | 0 | 26,103 | 5.0 | 2,610 | 0.4 |

| ・他の借り入れ | 761 | 0.3 | 2,860 | 1.0 | 1,125 | 0.3 | 735 | 0.1 | 542 | 0.1 |

| ・月賦 | 5,070 | 2.0 | 4,760 | 1.6 | 8,775 | 2.4 | 5,312 | 1.0 | 6,670 | 1.0 |

| ・掛買 | 856 | 0.3 | 1,621 | 0.6 | 3,171 | 0.9 | 2,043 | 0.4 | 3,049 | 0.5 |

| 3繰入金 | 46,337 | 18.2 | 55,665 | 19.0 | 66,253 | 17.7 | 67,761 | 13.0 | 71,122 | 11.1 |

| 支出総額 | 254,067 | 100% | 292,515 | 100% | 374,144 | 100% | 521,555 | 100% | 642,661 | 100% |

| 1実支出 | 145,957 | 57.5 | 156,724 | 53.6 | 211,806 | 56.6 | 271,365 | 52.0 | 332,918 | 51.8 |

| (1)消費支出 | 129,098 | 50.8 | 140,054 | 47.9 | 186,041 | 49.7 | 231,410 | 44.4 | 268,707 | 41.8 |

| a食料 | 35,425 | 14.0 | 41,027 | 14.0 | 50,782 | 13.6 | 63,881 | 12.2 | 72,054 | 11.2 |

| (穀類) | (5,062) | (2.0) | (5,621) | (1.9) | (7,297) | (2.0) | (8,758) | (1.7) | (9,730) | (1.5) |

| (外食) | (4,273) | (1.7) | (5,066) | (1.7) | (6,636) | (1.8) | (7,711) | (1.5) | (11,981) | (1.9) |

| b住居 | 15,618 | 6.2 | 16,543 | 5.7 | 24,269 | 6.5 | 17,079 | 3.3 | 20,011 | 3.1 |

| (家賃地代) | (5,804) | (2.3) | (8,325) | (2.9) | (12,325) | (3.3) | (12,486) | (2.4) | (17,703) | (2.8) |

| c光熱・水道 | 4,945 | 2.0 | 5,938 | 2.0 | 8,797 | 2.4 | 15,358 | 3.0 | 18,617 | 2.9 |

| d家具・家事用品 | (住居・雑費へ) | (住居・雑費へ) | (住居・雑費へ) | 12,060 | 2.3 | 10,188 | 1.9 | |||

| e被服・履物 | 14,977 | 5.9 | 15,395 | 5.3 | 20,070 | 5.4 | 16,855 | 3.2 | 19,416 | 3.2 |

| f保健医療 | 3,019 | 1.2 | 3,990 | 1.4 | 4,902 | 1.3 | 4,737 | 0.9 | 6,051 | 0.9 |

| g交通通信 | 4,296 | 1.7 | 4,213 | 1.5 | 7,124 | 1.9 | 17,526 | 3.4 | 21,065 | 3.3 |

| h教育 | 2,993 | 1.2 | 2,716 | 0.9 | 3,576 | 1.0 | 6,254 | 1.2 | 8,808 | 1.3 |

| i教養娯楽 | 7,835 | 3.1 | 9,543 | 3.3 | 13,136 | 3.5 | 17,557 | 3.4 | 21,845 | 3.4 |

| jその他消費支出 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 60,104 | 11.5 | 70,652 | 11.0 |

| (こづかい) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | (30,162) | (5.8) | (28,704) | (4.5) |

| (2)非消費支出 | 16,859 | 6.6 | 16,670 | 5.7 | 25,764 | 6.9 | 39,954 | 7.7 | 64,211 | 10.0 |

| 2実支出以外の支出 | 57,945 | 22.8 | 76,323 | 26.1 | 91,420 | 24.4 | 180,617 | 34.6 | 233,555 | 36.3 |

| 1預貯金 | 38,471 | 15.2 | 50,673 | 17.3 | 64,467 | 17.2 | 112,902 | 21.7 | 171,308 | 26.7 |

| 2保険掛金 | 6,209 | 2.4 | 6,244 | 2.1 | 9,048 | 2.4 | 13,042 | 2.5 | 19,513 | 3.0 |

| 3土地家屋借金返済 | 2,004 | 0.8 | 2,801 | 1.0 | 3,202 | 0.9 | 8,023 | 1.5 | 14,088 | 2.2 |

| 4他の借金返済 | 2,328 | 0.9 | 2,729 | 0.9 | 1,931 | 0.8 | 2,875 | 0.6 | 4,034 | 0.6 |

| 5月賦払 | 4,605 | 1.8 | 5,252 | 1.8 | 9,060 | 2.4 | 11,313 | 2.2 | 11,091 | 1.7 |

| 6掛買払 | 888 | 0.4 | 1,210 | 0.4 | 2,265 | 0.6 | 1,890 | 0.4 | 3,083 | 0.5 |

| 8財産購入 | 2,938 | 1.2 | 6,640 | 2.3 | 0 | 0 | 29,412 | 5.6 | 8,743 | 1.4 |

| 3繰越金 | 50,165 | 19.8 | 59,469 | 20.3 | 70,918 | 19.0 | 69,574 | 13.3 | 76,189 | 11.9 |

| 4現物総額 | 6,895 | 2.7 | 9,421 | 3.2 | 10,526 | 2.8 | 12,980 | 2.5 | 12,797 | 2.0 |

| エンゲル係数 | 27.4% | 29.3% | 27.3% | 27.6% | 26.8% | |||||

| 『札幌市統計書』「勤労者世帯1世帯あたり一か月間の収入と支出」各年より作成。原資料は総務庁統計局「家計調査報告」、「家計調査年報」。1年間の合計を12カ月平均にしたもの。 各費目の比率(%)は、それぞれ収入総額、支出総額に対する比率であり、費目を抄出したため合計数は100(%)にならない。 ( )の数値は各費目の内数。 |

【昭和四十九年の世帯平均=A】 世帯主Aは、中小企業に勤務する三八・二歳、家族は子どもを含めて三・六八人、妻が初めてパートで働き始め、実労働は一・三二人である。

四十九年は驚きの連続だった。北海道の春闘による賃上げは四十八年が対前年比二〇・四パーセント、続く四十九年は史上最高の三四・四パーセントになったことから(第六章参照)、夫の収入は一年前に比べて二万五〇〇〇円も上がり約一六万九〇〇〇円になり、妻のパート賃金も一万円を超え、合わせて実収入が一九万五〇〇〇円となった。ちなみに夫の実収入額は、十大都市の比較では神戸市と並ぶ六番目、一番の横浜市は二二万円という(大都市比較統計年表 昭49)。

しかし今までにない増収にもかかわらず、収入総額約二九万円のうち約一割強の約四万円は貯金の引き出しや月賦などの実収入以外で補うことになった。原因は物価の急騰である。一月にキャベツ、ホウレン草などの葉物が一年前に比べて四倍になり、道産のジャガイモ・タマネギまでが二倍の高値となった。原因は、貨物輸送難で暴騰している東京価格が札幌の価格を引き上げる結果につながった(道新 昭49・1・9)からだ。表4の内訳にある現物総額約九四〇〇円のうち、約四九〇〇円分の食料費(統計書 昭50)は親戚の農家からジャガイモやタマネギの貯蔵野菜を送ってもらい、おかげでずいぶん助かった。しかし、食料費が消費支出に占めるエンゲル係数は二九・三パーセントとなり、四十八年以降平成十二年までもの最高となった(統計書 平13)。ふたたび洗剤や小麦粉、醤油などが「店頭にないし、売ってもらえない」と、苦情が札幌市生活物資対策部へ相次ぎ、これらの値段が高騰し始めた。さらに六月一日には家庭用灯油は標準価格の配達一八リットル三八〇円が撤廃されるやいなや一斉に値上がりし、二倍の七〇〇円灯油が市中に続々現れて、札幌市の引き下げ指導も実施され、八月のシーズンオフに六〇〇円に落ち着いた(道新 昭49・8・7)。支出総額約二九万円のうち、実支出の費目は教育費の二〇〇円が前年より下がっただけで、すべてが出費増となった。実支出以外の月額払いと掛払い合計約六五〇〇円で、四十八年の札幌市民耐久消費財所持ベスト二〇位のうち七位のトースターと二〇位の食堂セット(市民の消費動向調査)を買った。パニックを体験し、この先何が起こるか分からない不安を強く実感したので、貯金だけは無理してでもと五万円預金し、繰越金も六万円近く作ることができた。内職は慣れた封筒宛名書き一枚六円を一〇〇枚と、デパートのパート単純作業の封筒宛名書きと値札付け(時給二五〇円から三二〇円)に出かけ、合計一万五〇〇〇円近くを得ることが出来た。これからはパートタイマーが増える傾向にあるようだ。十時から午後四時までの間の勤務で一、二年継続を希望する人が多く、一カ月の収入は二万五〇〇〇円から三万円程度が多い。業種別では時給で下働きが二八〇円から三五〇円、店員が二八〇円から四〇〇円、事務系は三〇〇円から四〇〇円だという(暮らしのニュース NO.92)。

【昭和五十五年の世帯平均=B】 世帯主Bは、中小企業に勤務する三八・七歳、家族は三・五七人、妻がパートで働いているため実働人口は一・二三人である。

五十五年の家計簿は赤字になった。収入総額約五二万円のうち、実収入は八割で、残り二割の約一一万円は貯金の引き出しや借入金の実収入以外で補った。実収入は三一万一五〇一円で前年の三一万九七五八円を約八〇〇〇円も下回った。大きな原因は、夫の収入約二八万二〇〇〇円が前年の約二九万二〇〇〇円から約一万円も減額したからだ。春闘での賃上げ率の低さ(七・四パーセント)が影響し、予想外だった。妻のパート収入もわずか減り約七五〇〇円だが、内職の一五〇〇円と他の経常収入、受贈金も加算しての実収入約三一万円である。しかも、市の消費者物価指数が全国平均を〇・五パーセントも上回る前年比八・八パーセントも上昇したので(図1)、収入は実質および名目ともにさらに減収したことになる。実収入だけでは生活できないので仕方なく貯金を取り崩して引き出したのが約一〇万六〇〇〇円。一〇万円台の取り崩しはこれが最初となった。収入には月賦で約五三〇〇円、掛買いが約二〇〇〇円で合計七三〇〇円を加算する。これで収入総額は五二万一五五五円だが、総収入を一〇〇パーセントとした場合、夫婦二人の勤め先収入の比率は全体の五六・九パーセントにしかならず、五十九年までの期間で比較すると最も低くなり、その代わりに貯金の引き出しが二〇パーセントを占める高率となった。いつものように道立札幌内職相談センターの紹介により、パートは展示会受付係に日給三五〇〇円を二日間、内職は帽子の部分縫い一個四〇円を四〇個ほど縫った。

では、支出を見てみよう。消費支出は二三万一四一〇円で、前年よりも一万六一四五円も増えた。内訳のなかで大きな買い物は、郊外にマイホームを建てたいと思い、備えた財産購入(土地)の約三万円である。主食の穀類は自主流通米のランクを下げ、前年より二〇〇円減らして八七五八円。高価な時には調節できる果物や夫の酒類を減らした。家族の楽しみの外食も回数を減らし前年より四〇〇円減の七七一一円。これで食料費合計は六万三八八一円となり、五十四年に比べ二〇〇〇円の増額に抑えることができた。なにしろ五十五年は第二次オイルショックによる値上げラッシュで、灯油だけでも五十一年の一リットルあたり四一・八円の約二倍にも急騰し、七六・二五円である。省エネ生活を実践しても、北海道では暖房だけで灯油を年間二〇〇〇リットル使うので(暮らしのニュース物価版51号 昭55)、合計一五万円を超える負担になった。

五十一年以来の値上げが続いている費目は公共料金で、電気・ガス・灯油の光熱費と水道代を含めると五十四年比一・四倍の一万五三五八円となり、圧力鍋の使用や風呂の残り湯を洗濯に使用したり、こまめな消灯などにより節約した。夫のこづかいは物価高に順じて値上げし、三万円台になった。被服は市消費者センターの講習で子供服を何点もリフォームし(暮らしのニュース NO.162)、履き物は購入減にしたが、必要な交通通信、教養・娯楽、子どもの教育費のいずれも値上げが影響し出費増となった。預貯金は、マイホームの夢に備えた自己資金づくりのためと、クレジットカードを我が家には早計かとも思いつつも作ったため、必ず必要となるので、一一万余円を預金した。ちなみにクレジットカードの市のサンプル調査では、市民一〇〇〇人中、六割強に普及しているので平均的であることも分かった(昭55年 市民の消費動向調査)。テレビの買い換えは掛買いにし、スーツを月賦払いにして合計二万三〇〇〇円となり、これで何とかしのぐことができたが、赤字補填には預金の取り崩しがなくてはならない家計のスタイルが常態化した。札幌市民の貯蓄性向が全国よりも高いのは、預金しては取り崩す、その繰り返しを余儀なくされていることも充分に考えられた。