本項ではそうした協働型の文化創造活動の拠点として、前項で触れた「にしすがも創造舎」をはじめ、同じく廃校を活用して開設された「みらい館大明」、さらに区財政が徐々に好転の兆しを見せはじめた平成19(2007)年にオープンした舞台芸術交流センター「あうるすぽっと」と新中央図書館等、設置経緯も運営形態もそれぞれに異なる多様な文化創造拠点のひろがりに焦点をあて、そこでどのような事業が展開されていったかをたどっていく。

にしすがも創造舎 -アート夏まつりとフェスティバル/トーキョー-

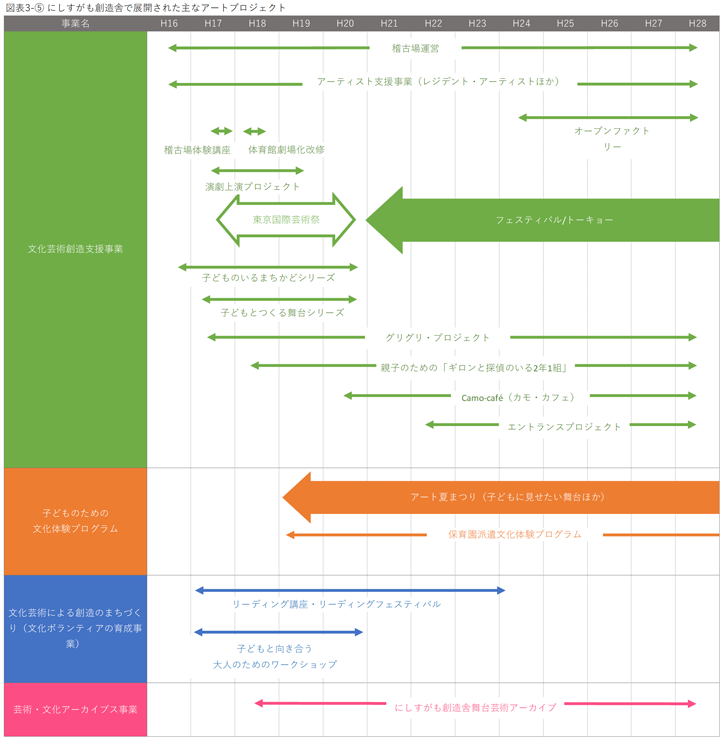

図表3-⑤は平成16(2004)年から28(2016)年までの12年間ににしすがも創造舎で一定期間、継続的に展開された主なアートプロジェクトを時系列でまとめたものである。ここに挙げた以外にも、校庭も含めた旧校舎をフル活用して多彩なアーティストたちによるワークショップやアートイベントが年間を通して開催されていたが、それら個々の事業については、にしすがも創造舎の12年間の活動をまとめた「創造拠点の12年」(2013年3月発行)を参照されたい(※1)。

一方、ANJは稽古場運営と並行し、阿部初美(演出家)、井出茂太(振付家)、倉迫康史(演出家)、高山明(演出家)の4氏に創作活動の場を提供するアーティスト支援事業を実施していたが、彼らレジデント・アーティストたちは文化ボランティア育成事業のリーディング講座の講師を務めたり(※5)、「アート夏まつり」の企画・制作に携わるなど、にしすがも創造舎のアートプロジェクトに深く関わっていた。また平成18(2006)年9月にオープンした「にしすがも創造舎舞台芸術アーカイブ」は、ANJのネットワークを活用して劇団、ダンス・カンパニー、劇場等に呼びかけて収集した舞台芸術に関する資料やANJが主催する「東京国際芸術祭」関連資料等を展示公開するものであった(※6)。

このようににしすがも創造舎で展開された様々なアートプロジェクトは相互に関連し合い、その多くは廃校施設という場に触発されて集まってきた様々なアーティスト間の交流やNPOスタッフとの関係性が築かれていくなかで徐々に形づくられていったものと言える。そうしたなか、オープン当初はANJと芸術家と子どもたちそれぞれのノウハウに基づいて役割分担されていたプロジェクトが融合し、平成19(2007)年7月、ひとつの新たな形として誕生したのが「にしすがもアート夏まつり」であった。

それまでも芸術家と子どもたちは平成15(2003)年に旧千川小学校で「アート夏まつり@旧千川小学校」を、またにしすがも創造舎オープン後の17(2005)年には「ACTION!子ども夏まつり2005」を開催していたが、いずれも単独での主催事業だった(※7)。これにANJがプロデュースする「子どもに見せたい舞台」が加わり、オープン3周年記念として両NPOと区の共催により初開催されたのである(※8)。以後、「にしすがもアート夏まつり」は子どもたちのためのアートプログラムがぎっしり詰まった夏休み恒例イベントとして毎年開催され(※9)、24(2012)年にはイベント名称を「としまアート夏まつり」に変更するとともに「子どもに見せたい舞台」の会場を「あうるすぽっと」に移し、26(2014)年以降は区民ひろばも会場に加えるなど区内各所に展開していった(※10)。なお、平成19(2007)年の初開催時は「子どもに見せたい舞台」をANJに、「子どもとつくる舞台」を芸術家と子どもたちにそれぞれ委託する形がとられていたが、翌20(2008)年以降は両NPO と区、区教育員会で構成する「としま文化創造プロジェクト実行委員会」による主催事業に位置づけられた。

この「子どもに見せたい舞台」は、平成17(2005)年に前述したレジデント・アーティストの倉迫康史氏が演劇上演プロジェクトvol.1『サーカス物語』を上演したことがきっかけだった。このプロジェクトは稽古場事業だけではなく、にしすがも創造舎で創作された作品を上演する場として体育館を活用する取り組みで、子ども向け作品の演出は倉迫氏にとって初の挑戦だった。そしてこの公演に手応えを得た同氏をはじめ、にしすがも創造舎で活動するアーティストたちが参加して創りあげたのが「子どもに見せたい舞台」である。歌ありダンスありの創作劇は多くの子どもたちにわくわくする演劇との出会いをもたらし、また参加したアーティストたちにとっても「飽きたり泣いたりする手ごわい観客に対することは、僕にも俳優にも非常に大きな経験になりましたし、学ぶことも多かったです」(倉迫氏)というように、新たな発見の場となったのである。また本公演のほか、その演目に関連するワークショップ等のプログラムが組み合わされ、ただ舞台を観るだけではなく、子どもたち自らの体験や交流を通してより深く作品を理解する仕掛けが施されていた。

こうして子どもたちに本格的な演劇を届けるプログラムとして「子どもに見せたい舞台」は初回の『オズの魔法使い』を皮切りに『少年探偵団 怪人二十面相を追え!!』、『ピノッキオ』、『青い鳥』、『星の王子様』などシリーズ化され、平成22(2010)年からは0歳児も入場可能とし、乳児から大人まで誰もが楽しめる舞台公演は観客数2,000人を超える人気プログラムへと育っていった。また各回の公演チラシは、にしすがも創造舎のロゴマークほか様々なデザインワークにオープン当初から携わっていた「FLATROOM」により制作されたものであったが、それぞれの演目に合わせたイメージやグリーティングカードのような形状など、デザイン性の高さが評判を呼んだ(※11)。そしてそのメインビジュアルは「アート夏まつり」を特集する広報紙の表紙を飾るようになり、区民に広く周知されるとともに区広報紙のイメージアップにも大きく寄与したのである。

※2 H190421プレスリリース、

H210822プレスリリース

※5 H170527プレスリリース、

H180805プレスリリース、

H190514プレスリリース

※7 H150827プレスリリース、

H170728プレスリリース

※8 H190705プレスリリース、

H190828プレスリリース、

広報としま1368号(平成19年7月5日発行)

※9 H200819プレスリリース、

H210630プレスリリース、

H220801プレスリリース、

H230810プレスリリース、

広報としま1397号(平成20年7月25日発行)、

広報としま1430号(平成21年6月25日発行)、

広報としま1469号(平成22年7月25日発行)、

広報としま1505号(平成23年7月25日発行)

※10 H240724プレスリリース、

H250729プレスリリース、

H260804プレスリリース、

H270714プレスリリース、

H280712プレスリリース、

広報としま1541号(平成24年7月21日発行)、

広報としま1577号(平成25年7月21日発行)、

広報としま1613号(平成26年7月21日発行)、

広報としま1649号(平成27年7月1日発行)、

広報としま1696号(平成28年7月1日発行)

一方、「アート夏まつり」とは方向性の面で対極とも言えるプロジェクトが「フェスティバル/トーキョー」(以下「F/T」)であった。

一方、「東京国際芸術祭」は国や自治体等の助成金を運営資金に充てていたが、必ずしも毎年決まった助成額を受けられるわけではなく、また当時の文化事業に対する公的な助成額は諸外国に比べて格段に低く、ANJも運営資金のやり繰りには苦労していた。事業名称を幾度か変えたのも、同一事業では連続して助成を受けられないという事情があったからである。

そうしたなか、平成20(2008)年4月、オリンピック・パラリンピック招致活動の一環として都が「東京文化発信プロジェクト」を始動、演劇・音楽・伝統芸能・美術等の文化各分野への助成の枠組みが作られた。この「東京文化発信プロジェクト」は都知事の諮問機関である東京芸術文化評議会の提案に基づいて立ち上げられたもので、同評議会委員であった演出家・蜷川幸雄氏の意見等を踏まえ、演劇部門については国際的なフェスティバルを開催することになり、既に実績のあったANJに白羽の矢が立ったのである。そして区ととしま未来文化財団、ANJとで構成するフェスティバル/トーキョー実行委員会と東京都、東京都歴史文化財団(東京芸術劇場)の主催事業として、翌21(2009)年2月、装いも新たに「F/T09春」は開幕した(※15)。

その開幕にあたり、公式サイトには主催者一同による開催趣旨として以下の一文が掲げられていた。

記念すべき第一回は、2009年2月26日から3月29日の約1か月間、池袋・豊島エリアにある東京芸術劇場、あうるすぽっと、にしすがも創造舎の3拠点をメイン会場として開催します。世界の最先端から日本のリアルを体現するものまで全19演目、約130公演がフェスティバルを彩ります。このうち半数以上の9演目は新作、うちフェスティバルの製作・共同製作作品は6演目に上り、まさに東京から世界へ向けて、あらたなる創造と発信の大きな第一歩を踏み出すことになります。

また、演目の上演以外にも、多彩な関連プログラムを実施します。池袋西口公園では、地域との協働のもとフェスティバル・ステーションを運営し、ゆるやかな交流の場を出現させるほか、シンポジウムやトークなど関連プログラムも多数実施し、参加者ひとりひとりがフェスティバルという特別の時間を共有できる機会を充実させてまいります。

私たちはこのフェスティバルの開催を通じて、同時代のアーティストの皆様、そしてそこに参加するすべての皆様とともに、次の時代を切り拓く新しい価値の創造に着手し、国際都市トーキョーから世界に向けた創造と発信を推進していきます。

これにより広く親しまれた事業名称「F/T」とともに、一時代を画した国際舞台芸術祭は姿を消すことになったが、「F/T09春」から「F/T20」までの12年間に13回、舞台芸術を中心に演劇、ダンス、音楽、美術、映像等の分野を超えて実施されたプログラムは204件、関連イベントも含めた延べ観客数は 77 万人に及んだ。またこの間、各回のキーワード(テーマ)は初回の「あたらしいリアルへ」から「演劇を脱ぐ」(F/T10)へ、東日本大震災後の平成23(2011)年は「私たちは何を語ることができるのか?」(F/T11)、そして「ことばの彼方へ」(F/T12)、「物語を旅する」(F/T13)と続き、平成26(2014)年に相馬氏に替わり市村氏がディレクターズ・コミッティ代表に就任して以降、「境界線上で、あそぶ」(F/T14)、「融解する境界」(F/T15)、「境界を越えて、新しい人へ」(F/T16)、「新しい人 広い場所へ」(F/T17)と展開され、さらに平成30(2018)年に長島確氏がディレクター、河合千佳氏が共同ディレクターに就任し、「脱ぎすて跨ぎ越せ、新しい人へ」(F/T18)、「からだの速度で」(F/T19)、そしてコロナ禍の中で開催された最終回の「想像力どこへ行く?」(F/T20)と回を重ねるごとに少しずつ進化していった。だがスタート時に示されていた「いま、ここ」のリアルを追求する姿勢は変わることなく、国境や言語はもとより、劇場の内外という空間の境界、さらにアーティストや観客も含めた人々の間の境界を超える意欲的なプログラムが展開された。

そしてにしすがも創造舎においても、平成28(2016)年に閉館するまでの8年間、「F/T」の主会場のひとつとしてリミニ・プロトコル『カール・マルクス:資本論、第一巻』(演出:へルガルド・ハウグ/ダニエル・ヴエツェル、F/T09春)を皮切りに、さいたまゴールド・シアター『95㎏と97㎏のあいだ』(演出:蜷川幸雄・清水邦夫、F/T09春)、維新派『ろじ式』(作・演出:松本雄吉、F/T09秋)、ロメオ・カステルッチ 『神曲-天国篇』(F/T09秋)など、先鋭的かつ実験的な作品が次々と上演されていったのである(※18)。

以上、にしすがも創造舎で展開された「アート夏まつり」と「F/T」という2つのシンボリックなプロジェクトに焦点をあて、その経緯をたどってきた。地域の誰もが参加できるアートプログラムと先鋭的な国際演劇祭というある意味では対極的なプロジェクトがひとつの場所で展開されたという事実は、文化の多様性を示すとともに、「地域」が広がる先には「世界」に繋がっていく可能性あることを示している。こうした視点を踏まえれば、文化政策を推進していく上で「地域」というローカルな視点と「世界」に向けたグローバルな視点の双方が必要であることを示唆しているように思われる。そしてこのふたつの視点は、後に区が打ち出す「国際アート・カルチャー都市構想」へと引き継がれていくことになる。

このように区の文化政策に少なからぬ影響を及ぼし、内外から高い評価を受けて文化庁長官表彰の受賞にも大きく貢献したにしすがも創造舎であったが、平成28(2016)年12月、旧朝日中学校校舎を巣鴨北中学校の改築に伴う仮校舎として使用することになり、惜しまれながらも文化芸術創造拠点としての12年の歴史に幕を下ろすことになった。

その第1回目のシンポジウムでは、「仕掛け人たちが語りあう、にしすがも創造舎のすべて」をテーマにANJの蓮池奈緒子理事長と芸術家と子どもたちの堤康彦代表のほか、レジデント・アーティストとして、またその後はアソシエイト・アーティストとしてにしすがも創造舎のプロジェクトに深く関わった演出家・倉迫康史氏、体育館の劇場化にあたってNPOへの融資に奔走した日本政策投資銀行の遠藤健氏らの「仕掛け人」が12年間のあゆみを振り返った。全国のアートセンターの多くが長続きしていない中で何故にしすがも創造舎では12年も継続できたのか、その要因についてそれぞれの視点から語られたが、各氏の意見は概ね①「ヒト」=「文化デザイン課」という一定組織があったこと、行政・NPO・アーティスト間のフラットなコミュニケーション、②「モノ」=廃校施設という拠点、西巣鴨という立地及び地域社会との関係構築、③「カネ」=体育館からあがる収益を稽古場利用の小劇団支援やアートプロジェクトの展開に回す仕組みの3点に集約された。

また最終回となる第3回目にはにしすがも創造舎のアートプロジェクトに携わった建築家・遠藤幹子(Camo-café内装、校庭木道・カモのフォリー制作など)、演出家・中野成樹(校内放送ラジオ番組「劇場の三歩手前」、“劇的” 肝だめし「おばけ教室」など)、アニメーション作家・水江未来(オープンファクトリー『WONDER』原画展示、「夜空の校庭上映会」ナビゲーターなど)の3氏が「アートファクトリー」としてのにしすがも創造舎について語り合った。時には「部室」に、またどこでもが「スタジオ」に、そして誰もが「育ちざかり」になれる廃校校舎は「何をしてもいいおおらかなムードが空間全体にあった」と振り返り、ひとつの場所で制作から公開までできる場所でアーティストとしての可能性が広げられ、その後の創作活動にもつながっていることが語られた。

一方、第2回目ではそうした当事者の視点から少し距離を置き、第三者の視点で振り返るとの趣旨のもと、梅本龍夫(立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科特任教授、有限会社アイグラム代表取締役)、小川希(Art Center Ongoing 代表、TERATOTERAディレクター)、片山正夫(公益財団法人セゾン文化財団常務理事)の3氏がパネラーを務めた。3氏からは、「(地域の記憶が堆積する)学校という場の力」、「(ふたつのNPOによる運営だったからこそ方向づけられた)世代間交流」、「(「他者」をつなぐ)アートの多様性」など、家庭や学校・職場とは異なるサードプレイス(第三の場所)としてにしすがも創造舎を評価するキーワードが挙げられた。そしてその回の最後に「これからのコミュニティに期待される創造拠点とは」という質問に対し、小川氏が次のように述べていたことが印象深い。

先にあげたシンポジウムの第1回目で、ANJの蓮池奈緒子代表はにしすがも創造舎の成果として「バトンがつながったこと」を挙げている。「にしすがもアート夏まつり」が「としまアート夏まつり」へ、「東京国際芸術祭」が「F/T」へとつながり、そして何より若いスタッフたちが育ってきたことをあげ、次のように述べている。

―子どもに見せたい舞台vol.1『オズの魔法使い』

みらい館大明-地域住民の自主管理運営による生涯学習センター

第1章第2節第2項で述べた通り、平成9(1997)年1月に策定した「豊島区立小・中学校の適正化第一次整備計画」に基づき、大明小学校と池袋第五小学校を統合し、池袋第五小学校を統合新校(池袋小学校)の校舎として活用するに伴い、平成17(2005)年3月をもって大明小学校は閉校となった。だがこの統合に関する地元説明会が開始された13(2001)年当時、池袋第五小学校を統合新校の校舎とすることに対しては強く反対する声があった。

※21 「ひと×街ひすとりぃ」第3回

このような陳情が提出された背景には、同年10月、行財政改革推進本部より「公共施設の再構築・区有財産の活用」(本部素案)が公表されたことがあった。区は前年の12(2000)年9月に「施設白書」を公表し、区財政圧迫の最大要因となっている公共施設の再編に向けた検討を本格化させ、約1年にわたる検討の成果を取りまとめ、「たたき台」として公表したのがこの本部素案であった。「たたき台」という位置づけではあったが、その内容には学校統合を前提とした閉校跡施設の活用案も示されていたことから、まだ統合に関する地元協議も始まらないうちに「統合ありき」の活用案が出されたことへの反発があったものと思われる。また陳情には池袋第五小学校跡地に区庁舎または区の主要な施設を建設するよう検討してもらいたいとの要望も記されていたが、そこには、本部素案の中で「地域の活性化につながる施設の誘致や庁舎・公会堂の建設の可能性も併せて検討する」として新庁舎整備の候補地に挙げられた時習小学校と日出小学校のいずれもが池袋東口地区であったため、「遅れを取ってはならじ」との西口地区関係者の切実な思いも窺えるのである。

この請願の主旨は以下の4点であった。

- 1.大明小学校の校舎は、すぐに解体することなく、地域に開放するための整備をされたい。

- 2.用途は、高齢者用の施設を初め、地城に根ざした福祉やスポーツ、また乳幼児とその親たちや小学生や中高生の集まれる場所等、地域社会の活助の拠点となるよう企画されたい。

- 3.教室等は、適当に区切り、SOHO(ソーホー)ビジネス、ベンチャービジネス等の育成のために必要なゲーブル配線やセキュリテイ対策を施し、区民に広く貸し出すことを検討されたい。

- 4.これらの事業の立上げや運営には、NPO組織、ボランティアグループ等の力を活用されたい。

- ・暫定活用:当面、体育館、校庭及び教室を施設開放事業として活用する

- ・本格活用:西部地域大型児童館、社会教育会館を整備する

- *池袋第二児童館:大型児童館整備後に廃止、隣接する池袋四丁目児童遊園も含め活用を検討/青年館:社会教育会館整備後に廃止、売却検討

- ・暫定活用:①当面、体育館、校庭及び教室で施設開放事業を実施する/②校舎、敷地を地域福祉や地域活動の拠点、あるいは起業支援の場となるよう活用する。なお、具体的な活用内容や運営方法などは区民参画により検討する

- ・本格活用:十代倶楽部、生涯学習センター及び区民広場を整備する。また、老朽化した近隣の公共施設の移転・併設も検討する

- *青年館:生涯学習センター整備後に廃止、資産活用(売却)検討

大明小学校の本格活用案として本部素案段階にあった「西部地域大型児童館」は、既存の児童館24館を17館に再編し、うち2館は中高生への対応も含めセンター館としての機能を有する「大型児童館」として整備するとの方針に基づくものであったが、児童館の区民ひろばへの再編・転用を打ち出した本部案によりこの方針は白紙となり、それに替わって「十代倶楽部」が挙げられたわけである。だがこの「十代倶楽部」も後に「中高生センター」として東部地域は東池袋児童館、西部地域は長崎第二児童館の各児童館廃止施設を活用して整備することになり、18(2006)年3月に策定された新基本計画では活用案から外され、「生涯学習センター等の整備」のみが残された。この生涯学習センターは新基本計画の計画事業に位置づけられていたが、近隣の老朽化した青年館を17(2005)年度に廃止・売却するに伴い、その代替機能を大明小学校跡施設に移転させる目的もあった。

このように大明小学校跡施設の本格活用案が二転三転したことは地域住民の不安をさらに駆り立てることになったが、こうした不確定な状態であったからこそ、結果的に地域の意見を反映させる余地が少なからずあったとも言える。そして当面は暫定活用を続けざるを得ない状況で、本部案の②に「具体的な活用内容や運営方法などは区民参画により検討する」ことが盛り込まれたのは、先の請願が採択されたことを踏まえたものであったことは言うまでもない。

同協議会はその当日、会場である大明小学校体育館に集まった約100名の参加者に協議会への参加を呼びかけ、これに賛同して名簿に署名した30名でスタートし、大明小学校跡施設の活用方法や運営形態等について地域住民が主体的に検討していくこととした。以降、翌17(2005)年3月までに7回の会議を重ね、その成果を検討報告書としてまとめ、4月12日に検討報告会が開催された(※27)。

この検討報告書は、①施設等の無償借用、②独立採算による施設運営、③管理運営の主体の3項目を検討の前提とし、実施事業の内容や事業収支、管理運営組織のあり方等について検討した結果を以下のようにまとめている(要約)。

- (1)実施する事業

廃止される青年館の代替機能として生涯学習団体などへの施設開放事業を中心に生涯学習やまちづくりに関する事業 - (2)事業の内容 (主事業たる施設開放事業の内容:青年館機能の継承)

- ①利用方法:登録制を原則とし、あらかじめ登録した団体のみに貸出し

- ②利用者の範囲:原則として区内に在住・在勤・在学する者で構成する団体

- ③用途の指定:原則として生涯学習・地域活動、その他文化、芸術、教育、福祉、生活環境などに関する活動

- ④貸出単位:原則として、午前、午後、夜間の単位とする

- ⑤事業開始の時期:青年館廃止時期である9月末以降の早い時期

- ⑥実施場所:在宅介護支援センターとして使用する図書室・家庭科準備室、

十代倶楽部開設予定の校舎3階部分及び校舎1階の備蓄倉庫を除く事業実施可能な場所 - (3)事業の収支

支出:管理運営経費試算(1,100万円強)

収入:施設開放事業の利用料(約1,000万円)、登録団体年会費等 - (4)管理運営の主体

活用協議会の検討内容に賛同して参加を表明した個人・団体で運営協議会を組織し、施設の管理運営を担っていく。運営協議会は区から学校跡施設を借受け、管理運営職員を雇用、組織基盤を確固とし社会的信用を得るためNPO法人格の取得を目指す

こうして平成17(2005)年10月11日、大明小学校跡施設の校舎・体育館等14室を使用して地域住民組織の自主管理運営による「みらい館大明」がオープンした(※29)。さらに翌11月には都の認証を受け、「NPO法人いけぶくろ大明」が設立されたのである(11月24日設立登記)。

学校統合により閉校となった跡施設の暫定活用としてNPOに管理運営を委ねる取り組みは既に「にしすがも創造舎」で先行実施されていたが、「みらい館大明」でも区といけぶくろ大明との間で事業協定及び賃貸借契約を結び、施設を無償貸与した上で日常的な施設の維持管理に係る経費はNPOの負担とし、その経費を賄うために施設の貸出に伴う使用料等はNPOの収入とするという事業フレームが採られた。また廃校施設の転用についても同様に、地域再生計画「文化芸術創造都市の形成『としまアートキャンバス』計画」の適用を追加申請し、17(2005)年11月22日に認定された(※30)。

とは言え、にしすがも創造舎を管理運営するANJと芸術家と子どもたちとは異なり、地域住民有志で組織されたいけぶくろ大明は施設の維持管理はもとより、事業の企画運営のノウハウも実績もなかった。そのため、当初はそのような組織でうまく回していけるのか懸念する声が議会の中でも聞かれていた。17(2005)年10月の開館から翌18(2006)年3月までの半年間の事業収支は、収入約637万円に対し支出約485万円と152万円の黒字になっていたものの、これは徹底的な経費節約、特に受付窓口から日々の清掃業務までを杉本理事長はじめボランティアで支えていたことによるところが大きく、広い施設の管理を継続できるか、一部には危ぶむ声も聞かれた。また施設の利用条件として事前審査で承認した団体のみに限定し、登録団体から年会費を徴収することとしたため、利用件数・利用団体数ともに登録団体以外の利用を認めていた青年館の実績を下回る結果になった(16年度青年館利用実績:利用件数6,394件、利用団体数474団体/17年度みらい館大明利用実績[17年10月11日~18年3月31日]:利用件数2,726件、登録団体数:226団体)(※31)。だが使用料収入が減ることになっても敢えて団体登録制としたのは、ただ借りて使うだけではなく、利用団体にも責任を持って使ってもらいたいとの考えからであり、常に行き届いた清掃を心がけたのも、自分の家と同じように大切に使ってもらいたいとの思いからであった。

※28 社会教育施設条例の一部改正について(青年館の廃止について)(H170708子ども文教委員会資料)、

大明小学校跡施設での開放事業について(H170719公共施設・公共用地有効活用対策調査特別委員会資料)、

公共施設・公共用地有効活用対策調査特別委員会会議録(平成17年7月19日)

※29 H171004プレスリリース

※30 地域再生計画(文化芸術創造都市の形成「としまアートキャンバス」計画)

※31 「みらい館大明」の運営状況について(H171216公共施設・公共用地有効活用対策調査特別委員会資料)、

「みらい館大明」の運営状況について(H180713公共施設・公共用地有効活用対策調査特別委員会資料)

また国語・算数・理科・社会等の科目を大人向けにアレンジした「みらい館大明小学校」や、地域人材を講師として活用する「子どもモノ作り学校」など、廃校施設というロケーションを活かしたユニークな企画講座も人気を集めた(※33)。こうしてみらい館大明は「地域づくり」と「学び」を柱に多彩な事業を展開し、異世代・異文化が交流する生涯学習拠点として地域に認知され、また区民との協働による廃校活用事例として評価されるようになっていったのである。

その一方、みらい館大明はあくまでも暫定活用の枠組みであり、前述したように大明小学校跡施設の本格活用案としては「生涯学習センター等の整備」が掲げられていた。この生涯学習センターについては、平成3(1991)年に策定された第一次生涯学習推進計画の中で「生涯学習事業の計画、実施、調整や学習情報の提供、学習相談のため生涯学習センターを設置する」と位置づけられ、7(1995)年には社会教育委員会議(生涯学習部門の区長部局への移行に伴い17年10月「生涯学習推進協議会」に改組)から「生涯学習センターに期待するもの」として設置の実現に向けた提言が出されていた。これを受けて9(1997)年策定の旧基本計画の施策体系に「センター的機能を有する施設の整備」が掲げられたが、区財政の悪化に伴い具体化には至っていなかった。それが15(2003)年の「公共施設の再構築・区有財産の活用 本部案」で廃止・売却予定の青年館の代替機能を大明小学校跡施設に確保する必要性から改めて俎上にのぼり、18(2006)年策定の新基本計画の計画事業に位置づけられたのである。この基本計画では暫定活用として「20(2008)年度までNPO法人に貸付」、本格活用として「生涯学習センター等を整備する。本格活用の全体像を明らかにしたうえで、耐震工事及び施設改修工事を行う」との方針が示され、基本計画の実施計画にあたる未来戦略推進プランの中で18(2006)年度耐震診断、19(2007)年度基本構想策定、20(2008)年度設計を経て21(2009)年度に耐震・改修工事を実施し、22(2010)年に開設するとのスケジュールが明示された。

こうした状況を踏まえ、区は本格活用に移行後も何とかみらい館大明が存続できる道を探る方向に変わっていった。公の施設として条例設置の生涯学習センターになれば、通常の運営形態としては区の直営もしくは指定管理者制度のいずれかに限定されるため、NPOによる自主管理運営という事業フレームは終了せざるをえない。だがみらい館大明が開設された経緯やこれまでに積み上げてきた実績、さらに区民との協働という視点に立つならば、みらい館大明を廃止することに地域の納得が得られるとは思えなかった。このためみらい館大明の運営形態を維持しつつ、生涯学習センターに求められる機能をNPOとの協働により具体化していくこととし、生涯学習センターモデル事業として23(2011)年度から「若者支援事業」をスタートさせた(※35)。

この事業は10代後半から20代の若者、特に社会とのつながりが持ちにくくなっている若者をターゲットに、地域の中で気軽に過ごせる居場所を提供するとともにコミュニケーション力の向上やキャリアプランを考えるきっかけとなる各種講座を開催し、若者が社会に出て行く際に感じがちな不安を取り除いていくことを目的としたものであった。ニートや引きこもり等の増加が社会問題化し、福祉分野や教育分野での対策が強く求められてきている中で、生涯学習分野でどのようなアプローチが可能かを探る試みである。またそれまでの生涯学習事業が高齢者を中心とする成人向けの講座・教室や中学生以下の子どもたちを対象とする体験学習等が主で若者層への取り組みがあまりなされてこなかったことを踏まえ、若者向けの新たなプログラム開発を生涯学習センターの先駆的事業として位置づけたのである。さらにこれらのモデル事業を通じ、いけぶくろ大明に生涯学習センターの運営に関するノウハウを得てもらうことも狙いであった。

その後、同事業を3年間継続実施するとともに、25(2013)年10月には旧図書室に若者のための居場所「ブックカフェ」をオープン、さらに26(2014)年度以降は当初参加していたNPOが抜け、いけぶくろ大明と区との協働事業に移行した。オープン初年度の10月から翌年3月までの半年間の延べ来場者数は911名、翌26年度は1,760名、27(2015)年度は4,029名にのぼり、さらに30(2018)年度には5,642名と5千人を超え、年々増加している。このブックカフェでは寄附により集められた本やマンガが手作りの本棚に並べられ、お茶を飲みながら自由に読むことができる。また曜日ごとに配置されたコーディネータがゆるやかな関係性を保ちつつ様々な相談に応じてくれるほか、様々な職業に就いている人生の先輩たちの体験談を聞く「ライフデザインカフェ」や弁護士と話ができる「雑談ができる法律相談所」など多彩なイベントが催され、そこでの出会いを通じて若者同士の交流を図り、さらに若者たち自身の企画による「廃校文化祭」や「池袋みらい国際映画祭」などのプロジェクトも展開されている(※37)。引きこもりやニートまでには至っていないがその予備軍とも言える若者たち…現在の自分を変えたい、将来に漠然とした不安を抱えている若者たちにとって、自分探しのきっかけを与えてくれる「サードプレイス」としての役割を果たしていると言えるだろう。

舞台芸術交流センター「あうるすぽっと」

東池袋四丁目地区市街地再開発事業の経緯については第1章第1節第4項で詳述したが、昭和63(1988)年に地権者らが立ち上げた再開発協議会からスタートし、平成5(1993)年に都市計画決定された区内初の法定再開発事業である。翌6(1994)年には再開発組合が設立され、民間主導の事業ではあったが区も池袋副都心の機能強化のための公共的事業に位置づけていた。だがバブル崩壊による長期不況の煽りをまともに受け、ついには保留床の大口購入予定者が撤退する事態に陥り、再開発事業は暗礁に乗り上げた。保留床問題に打開の道が見出せない状況が続くなか、平成8(1996)年11月に再開発組合から保留床購入の「お願い」が加藤区長宛てに提出され、区はギリギリの選択として業務棟保留床23,000㎡のうち6,000㎡を購入する決断をしたのである(※38)。区財政が悪化の一途を辿っていた当時、区長をして「進むも地獄、退くも地獄」と言わしめた苦渋の決断ではあったが、万が一にもこの再開発事業が頓挫するようなことになれば、木造家屋が密集する周辺地域の再開発はもとより、池袋副都心のまちづくりへの影響は計り知れないものだった。

一方、老朽化が著しくまた耐震性に問題を抱えていた中央図書館については、かねてより現在地での建替えや別途用地を取得しての建設などケーススタディが進められていたが、その中で再開発ビルへの移転も選択肢のひとつとされていた。平成8(1996)年10月にまとめられた中央図書館の移転プランでは、既存施設の土地形状等の問題や整備コスト等の諸条件を比較し、再開発ビルへの移転を最適な選択肢に位置づけ、6,000㎡規模の購入床に中央図書館としてのメイン施設部分のほか、「赤い鳥児童文学館」「ロビー・アートミュージアム」「AVステーション」「多目的ミニホール」など諸室を含めた施設構成案が示されていた。そしてこのプランと相前後して保留床購入の話が持ち上がり、再開発ビル内に入れる公共施設として「中央図書館」が第一候補に挙がったのである。だがその後も保留床問題はなかなか解決を見ず、区としても施設整備の具体的な検討はとん挫したままだった。それが11(1999)年の後半に入り、事業再構築に向けた見直しが行われ、年末には住宅系デベロッパーが事業協力者として参画することが決まってようやく再開発事業は再び動き出した。

同年7月28日、この検討報告を受けた区議会副都心開発調査特別委員会は、当初の6,000㎡を3,000㎡に減らして中央図書館としての機能は保てるのか、3,000㎡規模程度の交流施設で賑わいが生み出せるのか、いずれの施設も中途半端になるのではないかなど、区の方針変更を糾す意見が噴出した。多額の負債を抱え込んで整備する施設である上、整備後のランニングコストも区財政に重くのしかかることが想定されることから、施設内容についてはより慎重に検討すべきとの意見が議会の大勢を占めたのである。

この「中央図書館移転基本計画」は移転にあたっての基本的な考え方や新中央図書館のサービス内容、フロア構成等の建築計画に係る基本的事項をまとめたものであるが、前年に出された区の方針に基づき、再開発ビルの4~5階部分、専有面積3,000㎡の枠組みの中に図書館の基本的機能が収められている。そしてもう一方の「東池袋四丁目地区交流施設基本計画」は、再開発ビル2~3階部分、同じく3,000㎡に整備する交流施設の目的として、①文化の創造・発信の拠点をつくる、②芸術・文化の担い手を育成する、③池袋副都心のにぎわいを演出する、④地域コミュニティを創造するの4項目を掲げ、新たに主用途を「舞台芸術」に特化し、これまでの多目的に使用できる空間から演劇等に関する事業を中心に据え、区民と舞台芸術の専門家たちが一緒になって創りあげていく文化芸術創造拠点に位置づけている。主施設を平土間のホール(フリースペース550㎡)としている点は前年の検討チーム報告と変わらないが、このとき初めて「劇場施設」としての方向づけが打ち出された。また施設の管理運営についてもこれまでの区の直営方式ではなく、演劇公演等の企画運営に専門的なノウハウを有する民間法人へ委託することとし、施設の維持管理経費は区の負担とするが、それ以外の公演事業等に係る経費は民間法人の負担とする自主運営方式が想定されていた。

区はこの実施計画案を議会に報告後、広報紙に概要を掲載し、区民意見を募集するとともに舞台芸術関係者等の意見を聴取していった(※43)。ところがここに来て、舞台芸術関係者等を中心に実施計画案に対するさまざまな意見要望が出され、区は計画案の大幅な変更に迫られた。最も大きな変更は主施設であるホール部分で、それまでオープンな形式だったものをより本格的な演劇の上演が可能なプロセニアム(額縁)形式の舞台を備えた劇場施設とし、舞台袖やバックスペースを拡張するとともに、客席も可変式から固定式に変更するというものであった。またホール部分の面積を拡張するのに伴い、その他諸室の配置も見直され、他の公共施設や民間施設で代替可能なスタジオや音楽練習室は計画案から除かれ、ギャラリーもホワイエと一体化された。こうして多目的なフリースペースを主施設としていた従来案から、規模としては決して大きくはないが本格的な劇場設備を有する、より舞台芸術に特化した施設への転換が図られることになったのである(※44)。

平成17(2005)年2月、あり方検討委員会はこの施設編の修正を反映させた施設計画に、管理運営計画と開設準備計画を加えた「東池袋四丁目地区交流施設実施計画(案)」を取りまとめた(※45)。施設の管理運営については先の基本計画の段階で演劇公演等の企画運営に専門的なノウハウを有する民間法人へ委託が打ち出されていたが、この実施計画では管理運営主体の選定にあたり、17(2005)年度から導入される指定管理者制度を基本とする方針が示された。さらに「区民と舞台芸術の専門家たちが一緒になって創りあげていく文化芸術創造拠点」としていくため、区民参加の運営委員会やボランティア(サポーター)組織、友の会組織等の設立とともに、芸術監督、プロデューサー、アドバイザー等の登用が挙げられた。これを受けて同年7月、まずはアドバイザーの登用を具体化するものとして小田島雄志氏が芸術顧問に就任したのである(※46)。

こうして実施計画を取りまとめている間、16(2004)年2月に再開発ビル建設が着工し、17(2005)年度からは交流施設部分の工事に入り、18(2006)年度末の竣工をめざして建設工事は着々と進められた。これに合わせ、区も19(2007)年度の開設に向けた準備業務を本格化させ、18(2006)年1月、前年4月にコミュニティ振興公社と街づくり公社を統合して新たに設立された「としま未来文化財団」(以下「未来文化財団」)に開設準備業務を委託した(※47)。その委託理由には以下が挙げられている。

○舞台芸術の企画・制作及び舞台技術に関する専門的知識

○劇場関連団体等とのネットワーク

○区民への働きかけ

財団は、区の文化芸術に関する事業を担っており、文化事業の働きかけ手法や劇場関連団体等とのネットワークを有することから、財団内に専門的知識集団を構成させることによって、本施設の効率的な運営が図られ、さらに公益性も保つことができる。

平成18(2006)年4月、芸術顧問である小田島雄志氏が当時館長を務めていた東京芸術劇場から松島規氏を開設準備室長として引き抜き、7月には劇場運営のプロである崎山敦彦氏がチーフプロデューサーとして加わり、専門的な知識・経験を有するスタッフを揃えていった。またフリーの勝田安彦氏、木山事務所の木山潔氏、文学座の高瀬久男氏、青年座の宮田慶子氏ら実績ある演出家4人に、舞台芸術に関わる人材育成プログラムを展開するNPO法人シアタープランニングネットワーク代表の中山夏織氏を加えた計5人をアドバイザーとして迎え、月1回程度のアドバイザー会議を重ねていった。このような顔ぶれを集められたのも小田島氏の人脈によるものであったが、松島氏と崎山氏は開館後も引続き支配人、チーフプロデューサーの任に就き、また開館記念の杮落とし公演として、アドバイザーの4人の演出家が手がける話題作が連続上演されることにつながっていったのである。本節第1項でも触れたが改めてその4演目を以下に記す。

- ①日本初上演ミュージカル「ハロルドとモード」

(作:トム・ジョーンズ/音楽:ジョゼフ・サルキン/演出・翻訳・訳詞:勝田安彦/出演:大方斐紗子、三浦涼介ほか) - ②木山事務所タイアップ公演「駅・ターミナル」(作:堤春恵/演出:末木利文/出演:外山誠二、久世星佳ほか)

- ③『海と日傘』(作:松田正隆/演出:高瀬久男/出演:竹下景子・平田満ほか)

- ④『朱雀家の滅亡』(作:三島由紀夫/演出:宮田慶子/出演:佐久間良子、窪塚俊介ほか)

施設の愛称やロゴマークは区内外にアピールする広報ツールとして有効であるとともに、施設に対する区民の愛着心や親近感を高める効果がある。これまでにも池袋の東西を結ぶ地下通路「ウイロード」や男女平等推進センターの「エポック10」など、いずれも公募を経て決定された愛称には様々な思いが込められており、また施設のリニューアルや開館に合わせて付けられた愛称は時間の経過とともに定着し、公の施設としての正式名称より愛称で呼ばれるのが一般的になっていく。この「あうるすぽっと」もそのひとつであり、ネーミングとタイミングがまさに「ドンピシャリ」と嵌まった一例と言える。

愛称とロゴマーク、さらに杮落とし公演の演目も決まり、開設に向けた期待がいよいよ高まるなか、平成18(2006)年11月開会の区議会第4回定例会に、区は公の施設としての正式名称である「舞台芸術交流センター」の設置条例案と新中央図書館部分も含む区分建物の買入れに関する議案を提出した。この設置条例は、指定管理者による管理を前提とし、同センターの業務内容や開館時間・休館日、利用料金等の管理運営に関する基本的な事項を定めるものである。そしてこの条例に基づき、翌19(2007)年の第1回定例会に非公募により選定した未来文化財団を指定管理候補者とする議案を提出、賛成多数で議決された。その非公募理由は「財団は、専門的知識を有する職員を雇用するとともに、文化事業の区民への働きかけ手法や劇場関連団体等とのネットワークを有している。これまでも地域住民の参画を積極的に促進するなど文化施設等の運営実績がある」とされており、開設準備業務の委託理由を踏襲するものであった(※50)。

こうして平成19(2007)年4月から未来文化財団による指定管理業務が開始される一方、再開発ビルの区分建物の買入れ手続きが進められた(※51)。この項の冒頭で述べたとおり、再開発ビルの保留床6,000㎡の土地・建物取得経費は約70億円にのぼった。平成15(2003)年10月に保留床の購入に関する覚書を、翌16(2004)年2月には基本協定書を再開発組合と取り交わし、17(2005)年11月までにすでに17億円の支払が完了しており、18、19(2006、2007)年度の2年間で残り53億円を支払う計画であった。また70億円の取得費に充てる財源として国庫補助(まちづくり交付金)約11億円、一般財源約14億円を予定し、残りの45億円は起債で充当することとしていた。

この土地・建物取得経費70億円のうち、舞台芸術交流センター部分に係る経費は約40億円で、これに備品等の購入経費を加えた舞台芸術交流センターの整備費総額は42億円を超えた。また18(2006)年7月時点での試算で、施設の稼働率を70%と想定した場合、利用料収入や公演等の入場料収入に助成金等も含めた年間収入見込みは8千万円に届かず、これに対する支出見込みは施設維持管理経費約1億3千万円と運営費約1億6千万円を合わせた2億9千万円に及び、差引き約2億円超の赤字になることが想定されていた。整備費に充てる起債の償還に加え、この赤字分はランニングコストとして区が負担することになるため、いかに稼働率をあげて収益を増やしていくかが課題とされた。

1971年公開のアメリカ映画を原作とするミュージカル「ハロルドとモード」の日本初演からスタートした杮落とし4公演は連日満席の盛況を博し、公演回数53回(貸切2回含む)、入場者数は延べ12,725人にのぼった。

実はこの杮落とし公演には、区長自らチケットセールに乗り出している。多額の整備費用を投じた施設だけに失敗は許されないという気持ちもあっただろうが、それ以上に満席の観客こそが最高の舞台を引き出すという考えが区長の中にはあった。芸術顧問の小田島氏からは「この劇場を育てるには3年間、集客率が5割か6割でも我慢しなさい」と言われていたというが、「僕は意地でも毎回満席にしたかった。区長としては文化を広げるのが役割と思っていますから。劇場の席を埋めることが大事で、観客と役者が一体になって、はじめて感動が生まれるんだと思っています。(中略)それで必死でチケットを売りました。参加してもらうことは文化行政を進める上で重要なことです。でも無料で見てもらうのでは意味がない。高くてもチケットを買い、足を運んでもらわないと、と思います」と語っている(※55)。

杮落としで上演された4作品は「愛」「人生」「家族」「死生観」といった人間としての普遍的なテーマを描く本格的な舞台作品で、「流行に左右されない本物の舞台を創り届けること」「芝居の持つ力を生かし魅せること」「どの観客の心にも感動を残すこと」をコンセプトに構成されたものであった。これらのコンセプトは芸術顧問である小田島氏の考えを反映したものであり、300席規模という興行的には成り立ち難い劇場だからこそ、商業演劇路線とは異なる大人の鑑賞に堪えうる作品を上演していくという、この劇場が目指すべき方向性を示すものであった。このコンセプトは開館後も引き継がれ、大規模劇場と差別化を図る公演事業の展開により、「あうるすぽっと」は独自の存在感を高めていった。

さらに同じく杮落としの演目のひとつである「駅・ターミナル」は、アドバイザー会議メンバーの木山潔氏率いる木山事務所とのタイアップ公演として開催されたものであるが、このタイアップ方式もその後の劇場運営を方向づけるものとなった。

このタイアップ方式は、区民により良い鑑賞機会を提供するとともに意欲的な芸術団体を支援することを目的として、①若手の芸術団体等が中劇場規模の舞台公演に挑戦する作品、②実績ある芸術団体等が実験的な舞台公演に挑戦する作品、③他の劇場・音楽堂等や教育施設等と連携する作品であるかを基準に選定し、「あうるすぽっと」(未来文化財団)が共催する方式である。劇場利用料の割引やチケット販売・広報宣伝活動等の協力が得られるため、劇団側にとって公演にかかる経費や人的負担を抑えることができ、劇場側にとっても優れた劇団の発掘や多彩な企画公演の展開につなげることができた。

※56 H191106プレスリリース

※57 H191204プレスリリース

図表3-⑤は開設初年度(19年9月~20年3月)と20(2008)年度(20年4月~21年3月)に開催された自主企画公演とタイアップ公演、区民シリーズの各公演を一覧にしたものであるが、タイアップ公演はすでに初年度から9作品が上演されており、公演回数42回、入場者数は7,790人を数えた。

一方、貸館としての施設提供公演の利用予約においても、5日間以上の公演を優先するとともに、舞台芸術の専門家と劇場スタッフ等で構成される利用選定委員会の審査を経てその利用を承認する方式を採ることで、上質な舞台芸術の継続的な上演の確保に努めた。

これらの公演事業に施設提供公演も含めた劇場の稼働率は19(2007)年度98.4%、20(2008)年度98%、21(2009)年度97.8%、22(2010)年度99.4%、23(2011)年度99.1%といずれもほぼ100%近くに達しており(各数値は各年度の「主要な施策の成果報告」より)、当初の予想を遙かに超えて多くの利用ニーズを集めていたことが窺える。

国際的な舞台芸術作品の上演から区民の誰もが参加できる地域交流イベントまで、その幅広い活動が評価され、平成28(2016)年12月、「あうるすぽっと」は地域における創造的で文化的な表現活動のための環境づくりに特に功績のあった公立文化施設を顕彰する「地域創造大賞(総務大臣賞)」を受賞した(※65)。開館10年目を迎えた「あうるすぽっと」にとって、この受賞はそれまでの事業展開の方向性が間違っていなかったことの証と言えた。

平成12(2000)年に交流施設の検討を開始した当初、交流施設の基本的イメージは多目的ホールを主施設とする貸し館的な位置づけにとどまっていたが、もしもその方向のまま整備されていたら取り立てて特色にない「ハコモノ」施設になっていた可能性は少なくない。だが区財政が危機的状況にあった当時、あえて舞台芸術に特化した劇場施設を整備しようという試みは極めて挑戦的な決断と言える。その決断の背景に「文化によるまちづくり」を掲げる高野区長の強い思いがあったことは間違いなく、芸術顧問の小田島氏も区長のそうした考えを強く支持した。また16(2004)年1月に提出された文化政策懇話会提言に「質の高い芸術文化創造環境の整備」が掲げられ、豊島区の特色ある文化資源として劇場や劇団などの「演劇関係」が挙げられたことも劇場づくりを後押しすることになった。そして19(2007)年の開設を飾った杮落とし4公演の成功により、301席の中規模劇場ながらも「上質な舞台芸術を継続的に上演する」というめざすべき方向性は明確なものとなり、その後も開設時の方向性を見失うことなく、さらに実験的な演劇プログラムや区民を巻き込んだワークショップ等の取り組みを展開していくことにより、「あうるすぽっと」は「演劇のまち池袋」をアピールする文化芸術創造拠点としての地位を確かなものにしていったのである。

新中央図書館

この方針変更に基づき、教育委員会としても3,000㎡の枠組みに収まるよう改めて検討し直し、平成13(2001)年6月、「中央図書館移転基本計画」を策定した(※67)。当初想定の半分の面積になったとは言え、それでも既存施設の1.5倍規模になることから、計画では新中央図書館を「地域情報センター」に位置づけ、電子図書館実現に向けた情報基盤の整備を基本的な方向性として掲げた。また23区内に2施設しかない点字図書館の充実やボランティア活動支援の強化、区の将来を担う子どもたちのための児童サービスの充実、さらに有楽町線東池袋駅に直結する立地条件を活かしたビジネス向けの資料・情報サービスや開館時間の設定などを新中央図書館の特色に挙げた。

- ①豊島区の情報センター:最新のIT機器導入、デジタル媒体の情報提供、コンピュータ端末の開放・インターネット環境整備

- ②進化した図書館:ビジネス支援、施設のインテリジェント化、交流施設との連携による地域活性化

- ③「経営」を重視した運営:図書受渡し業務等の民間委託、盗難防止装置の導入・自動貸出機の設置等による資料管理の省力化、自動音声応答システムの機能充実

言うまでもなく図書館は子どもから高齢者まで誰もが無料で利用でき、区の公共施設の中でも最も幅広い区民に利用される施設である。それだけに図書館に対する区民ニーズは多様であり、パブリックコメントの様々な意見もその表れと言える。だがIT化は時代の要請ではあるものの図書館運営の手段に過ぎず、3,000㎡の新中央図書館でどのようなサービスを展開していくのか、より区民の目線に立ったコンセプトを示していくことが求められた。

このため教育委員会は実施計画に対する専門的な立場からの意見を求め、元学習研究社教養図書室長の水谷千尋氏、日本図書館協会事務局次長(元浦安図書館長)の常世田良氏、大正大学人間学部専任講師の今村成夫氏に「新中央図書館有識者懇話会」の委員を委嘱し、平成17(2005)年12月22日、同氏らから提言を得た(※70)。

この提言では実施計画に掲げられた①~③の基本コンセプトを補強するキーワードとして、①地域の文化情報発信の場、②課題解決型図書館、③効率的な図書館運営の3つが挙げられている。その概要は以下の通り。

- ①地域の文化情報発信の場(交流施設との連携)

文化空間の創造:豊島歴史文化空間、豊島映画演劇文化空間、豊島落語演芸文化空間 - ②課題解決型図書館

蔵書計画の策定(蔵書数25万冊)、レファレンスサービスの重要性 - ③効率的な図書館運営

効率化と質の確保(人材の確保)、コストと効果を考慮した開館時間(平日10時~22時、土日祝日10時~18時)、IT化とハイブリット化(図書資料とITの双方に強いレファレンサーの育成)

こうした図書館配置数の見直しは行財政改革の一環として、施設管理運営コストを縮減するため平成11(1999)年度から導入された職員の非常勤化(図書館奉仕員制度)や、16(2004)年度に地域図書館2館で導入以降、順次各館に拡大された図書受渡し等業務の委託化などと並行して検討が進められたものであった(※72)。また平成14(2002)年1月、図書館ホームページの開設とともに開始されたインターネットによる蔵書検索サービスや、同年11月に開始されたインターネットによる図書予約サービス、自動音声応答システムの導入等のIT化の取組みも、図書館サービスの向上を図ることはもとより、業務の効率化という側面を併せ持つものであった(※73)。

図書館をめぐる環境がこのように大きく変化していくなか、19(2007)年開設予定の新中央図書館にはセンター館としてのさらなる機能強化とともに、その後の図書館行政の方向性そのものが問われていたと言える。このため教育委員会は有識者懇話会からの提言に続き、18(2006)年1月12日、南池袋在住の評論家・粕谷一希氏に図書館行政顧問の任を委嘱し、新中央図書館及び図書館行政に対する助言・指導を求めた(※74)。

本節第1項で述べた通り、平成13(2001)年、粕谷氏は区長からの要請を受け、区の文化政策のあり方について話し合う「ふるさととしまを想う会」を主宰していた。同会は有志による私的な集まりではあったが、これをきっかけに同氏は平成14(2002)年9月に相前後して設置された文化施策懇話会、基本構想審議会の委員を歴任していた。また粕谷氏の顧問就任は、前年7月の小田島雄志氏の芸術顧問に続く二人目となるものであったが、図書館行政という分野に特化した背景には粕谷氏の強い思いがあったと思われる。

昭和42(1967)年から10年余り『中央公論』の編集長を務め、退社後は評論家として活動する傍ら61(1986)年に『東京人』を創刊した粕谷氏は、活字文化・出版文化の衰退に大きな危機感を覚えていた。その心情について、新中央図書館の開館に合わせて発行された『図書館通信』創刊号に寄せられた「企画競争の時代」の一文から以下に抜粋する(※75)。

戦後の私の学生時代は。昭和20年代の書物の欠乏時代、飢餓に襲われたように、書物を探し求め、買い求めた。中央公論社に入社して以降は、出版の好況期で高度成長の波に乗り、新書、文庫、全集とどの企画も成功し、自然に次分の書棚も膨らんでいった。

しかし、週刊誌時代、テレビ時代の到来でながい構造不況の時代がやってきた。一部のベストセラーを除き、よい本が売れなくなっていった。あるとき、某ベストセラー作家の作品が百冊購入されたという事実が話題となった。図書館来館者のニーズがあるからだという。しかし、それは、「貸本屋の仕事ではないか?」という疑問が湧いた。

出版業界の低迷と図書館の在り方には、なんらかの関連があるのではないか。私のジャーナリストとしての勘が、そうした予感をもたらせたのである・・・

そしてこれからの読書人は故郷不在のデラシネ(根無し草)ではなく、地域社会の歴史と地理への理解を深め、未来文化、未来社会の創造に役立つアドヴァイザーでなくてはなるまい(中略)

いまや、地域が世界に直接つながる時代であり、地域が国家の在り方をリードする時代になっている。豊島区という二十六万人の自治体の中に、二十一世紀の可能性を試してみる絶好の舞台なのである。

こうした専門家チームの編成は、前述した舞台芸術交流センター「あうるすぽっと」のアドバイザー会議に重なるものであり、教育委員会もこれら専門家たちの助言を得て、新中央図書館の特色づくりや開館記念行事等の企画を進めていった(※77)。特に有識者懇話会の提言にあった「地域の文化情報発進の場」としての特色ある蔵書コレクションについては、劇場施設と併設であることを踏まえた演劇・映画・落語等関連資料をはじめ、豊島区ゆかりの地域文化資料として、トキワ荘出身マンガ家作品や池袋モンパルナス、巣鴨プリズン・東京裁判、みみずく関連資料等の収集が重点化された。また東池袋駅直結の地の利を活かし、IT対応席の設置や商用データベースの導入等によるビジネス支援の充実が図られるとともに、ICタグの導入による自動貸出機の設置・蔵書管理の効率化、祝日開館や平日夜間10時までの開館時間の拡大も新中央図書館の大きな特色として打ち出された。

こうして開館に向けた準備は着々と進められ、平成18(2006)年11月開会の区議会第4回定例会に中央図書館の移転と、それに伴い雑司が谷図書館を廃止する図書館設置条例の改正案を提出し、賛成多数で可決された(※80)。なお廃止となる雑司が谷図書館については併設の雑司が谷地域文化創造館内に「雑司が谷図書貸出コーナー」を設け、図書の返却と予約本の受取りを可能とする利用者に配慮した対応が取られた。また翌19(2007)年4月の組織改正では中央図書館を部長級(2級廨)事業所に格上げし、部長職の館長に加え、課長職の副館長ポストを新設する組織強化が図られた(※81)。

平成19(2007)年7月16日、新中央図書館はいよいよ開館の日を迎えた。その開館とともに、新装となった中央図書館には予想を大きく上回る3,000人以上の来館者が連日訪れた。開館から7月31日までの15日間の来館者数は50,727人(1日あたり3,348人)、貸出冊数は51,154冊(1日あたり3,410冊)にのぼり、翌8月1か月間の来館者数も101,725人(1日あたり3,507人)、貸出冊数は89,050冊(1日あたり3,071冊)に及び、来館者・貸出冊数ともに旧中央図書館実績の3~4倍の伸び率となった(※82)。

こうして新中央図書館は広く区民に受け容れられ、また東池袋駅直結の利便性の高さから区外からも多くの利用者を呼び込み、開館1周年を迎えた20(2008)年7月、来館者数は早くも100万人に達した(※85)。その数は23区でもトップクラスであり、地の利を活かしたビジネス支援サービスはもとより、演劇・映画・落語関連資料やトキワ荘ゆかりのマンガ家作品を揃えた文化芸術コーナー等の特色ある蔵書コレクションや企画展示事業が話題を呼び、新中央図書館は他自治体からも注目を集めていた。

※84 H200418プレスリリース

※85 H200716プレスリリース

こうして豊島区の図書館が大きな転換点を迎えていたと同時期、情報化社会の急速な伸展により活字離れ・書物離れが喧伝されるなか、図書館界全体も大きな曲がり角に直面していた。そうした状況に人一倍危機感を抱いていた図書館行政顧問の粕谷氏と、元は古書店主で図書館に対しても深い思い入れを抱いて文化政策に組み入れた高野区長の考えが合致し、実現したのが「図書館サミット」であった(※88)。

平成20(2008)年11月12日と13日の2日間にわたり、粕谷氏自らが実行委員長となって開催された「時代を変える 図書館サミット」には、図書館関係者はもとより、出版社・書店等も含め活字文化の将来に同じく危機感を共有する様々な人々が数多く参加した。その開催概要の実施目的には、「図書館」をキーワードとして①読書離れ、活字離れの解消、②文字・活字文化の発展、ITとの共存、③出版・印刷等、本を作り送り出す人々との協働、④地域の課題解決を支える図書館の4項目が挙げられている。初日の12日は「あうるすぽっと」を会場に、粕谷氏の「書物と読書は人類にとってかけがいのない財産です」との挨拶に始まり、区の文化政策懇話会では座長を務めた福原義春氏((財)文字・活字文化推進機構会長)の「書物と文化」と題するスピーチ、長尾真氏(国立国会図書館長)による基調講演「学問と情報」、続いて樺山紘一氏(印刷博物館館長)が司会を務め、西垣通氏(東大大学院情報学環教授)・御厨貴氏(東大先端科学技術研究センター教授)、菅野昭正氏(世田谷文学館長)、澤地久枝氏(作家)の4氏をパネリストに迎えてのシンポジウム「図書館は新しい時代をつくれるか」が繰り広げられた。2日目の13日は会場を自由学園明日館に移し、「図書館の新しい役割」・「本を作り送り出す人々と図書館」・「図書館と地域社会とのつながり」の3つの分科会に分かれて議論を交わし、全体討議でその内容を共有した後、阿刀田高氏(作家・日本ペンクラブ会長)による総括講演が行われた。

2日間の延べ参加者数は943人にのぼり、錚々たる面々による議論の内容はもとより、こうした場を設けた意義に多くの共感が寄せられた。このサミットは図書館や活字文化を巡る課題について、一自治体が全国に向けて一石を投じたものと言えるだろう。

サミットの閉会にあたり、粕谷氏の手によるマニフェストが読み上げられ、参加者一同の賛同を得て採択された。以下にその全文を記す。

- 1.公共図書館は、現在にあって、自治体の財政難や一般的な活字離れなどの困難な状況のもとにおかれているとはいえ、その充実は、地域社会と自治体の活性化にとって不可欠である。

- 2.自治体は、地方分権時代における知の拠点として、みずからの政策形成に資するため、また地域住民の自立的活動を支援するため、公共図書館の蔵書の拡充に注力するとともに、専門的能力をもつ職員を配置して、その負託に応えるべきである。

- 3.図書館の職員は、出版・情報産業や研究者をはじめとする、各分野の専門家の助言を仰ぐなどして、選書のための技能を向上させ、さらに情報の整理・体系化によるサービス業務の高度化を図るべく、必要な資質の涵養に努めなければならない。

- 4.図書館のサービス業務にあっては、進行するIT革命の成果を十分に活用し、また多様なメディアとの協調のもとに、文字・活字文化のいっそうの振興に寄与すること肝要である。

- 5.国立国会図書館、公共図書館、大学図書館をはじめとする各種の図書館は、広範な利用者との不断の対話を継続するとともに、各館の相互の交流と連携をとおして、読書への愛着と知識への情熱を高揚させ、社会と文化の成熟に貢献することが要請される。