郷土作家の絵画

豊橋市を含む東三河の出身あるいは在住作家の作品を紹介します。洋画では中央画壇との関わりから作家たちが多様な活動を展開、日本画では中村正義の周囲に星野眞吾・平川敏夫・大森運夫らが集い個性を競いました。

・サムネイルをクリックすると、高精細画像が表示されます。

・資料名をクリックすると、目録データが表示されます。

・資料名をクリックすると、目録データが表示されます。

| 画像 | タイトル | 作者名 | 制作年 | 解説 |

|---|---|---|---|---|

|

慰問サーカス | 石川華香 | 1943 | 本名は石川新一。後に新二、華香という雅号も用いた。教職のかたわら水彩画を主に手がけ、1930年頃から戦中にかけて陸軍病院に取材した作品を残している。淡い色調でまとめられた本作では、慰問サーカスのステージを遠くに置き、患者やその家族、看護婦らが熱心に見入る様子に焦点が当てられている。 |

|

工場 | 石河彦男 | 1954 | 日展や光風会を拠点とした石河彦男は、建造物のある都市風景を好んで描いた。本作品で描かれているのは名鉄電車の車窓から目にしたという矢作製鉄工場。重厚なタッチで戦前から残る建造物の様子を克明にとらえ、日展で特選となった。作者自身が愛蔵し、晩年までアトリエに掲げていたという。 |

|

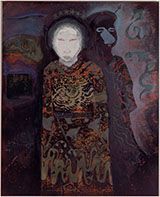

佐渡冥界の譜 | 大森運夫 | 1973 | 大森運夫の祭シリーズの代表作。勇壮な鬼太鼓(おんでこ)とそれを取り巻く人々の姿が主題である。一方で金銀山の過酷な労働に耐え忍ぶ坑夫たちも配され、佐渡の現在と過去、明と暗が画面の中で交錯している。こうした民衆や労働者の姿をとらえた骨太の描写は、大森の画の原点でもあった。 |

|

闌春 | 大森運夫 | 1979 | 秋田おばこの素朴な美しさにひかれた大森は、1978年より取材を重ね、野良着姿の娘たちを描き始めた。「おばこ」とは、東北地方で若い娘を指す言葉。金箔を貼り巡らした画面の中に、咲きこぼれるような若い娘たちを描いた本作では、山形県の庄内おばこの風俗が取り上げられている。 |

|

伊那谷の人形達 | 大森運夫 | 1989 | 郷里の文楽人形に関心を抱き、取材を重ねた大森運夫は、1980年代から90年代にかけて、人形シリーズを展開した。なかでも伊那谷は最初に訪れた地であり、人形蔵での初めての出会いは作者に強い印象を残した。愛憎劇を繰り返し演じてきた古びた人形たちをここでは人間の業や情念の象徴として描いている。 |

|

月曜日に逢った人 | 近藤文雄 | 1967 | ペンとインクによる表現を確立した近藤文雄の画には、社会への批判やアイロニーだけでなく、ユーモアも漂っている。曜日をテーマとしたシリーズの1点である本作では、どの社会にも存在する「指示待ち人間」が描かれている。実際、作家の勤めていた高校では、毎週月曜日に会議が行われ、指示が下されていたという。 |

|

桂川附近 | 島田卓二 | 1917 | 黒田清輝に師事した島田卓二の東京在住時の作風を伝える作品。ここで描かれた風景は、山梨県の山中湖から相模湖へ至る桂川が主題と思われる。木立の濃い影と輝く水面が鮮やかなコントラストをなし、「紫派」とも呼ばれた外光派風の色調が清々しい。1924年に郷里に戻った島田は、以後当地の風景を数多く手がけた。 |

|

未知らぬ季節の中で | 髙木 勲 | 1979 | 荒涼とした大地に異様な光景が重なる。十字架にかけられた殉教者の頭部は鳥の骨に替えられ、背後にはこちらを凝視する眼が浮かぶ。自由美術協会を拠点とした髙木勲は、不条理な社会構造を油彩で描いていたが、やがて危機的な自然環境に目を向け、1970年代よりエアブラシを用いたリアルな表現であらわすようになった。 |

|

婦人像 | 髙須光治 | 1928-1930 | 草土社での活動を経て、家業を継ぐため豊橋に戻っていた髙須光治は、この頃鮮やかな色彩と粗い筆致で作画を行うようになった。未完成である本作は当時の画家の妻を描いたもの。顔はほぼ仕上がっているが、背景などは下塗りの段階のようだ。よく見ると、女性の足下にはうずくまる猫の輪郭線も描かれている。 |

|

惜陽 | 高畑郁子 | 1967 | 新制作協会(現・創画会)を拠点とした高畑郁子は、活動初期に幻想的な植物画を数多く手がけている。なかでも銀箔を用いた装飾的な傾向の強い本作は、多様な植物や鳥獣、虫たちの生命力を讃えた代表作。よく見ると、陽を惜しむ虫や鳥たちに交じって、夜を待つ生き物が茂みの中で目を光らせている。 |

|

浄界 | 高畑郁子 | 1978 | 1974年にインドを訪れた高畑は、信仰と生活が混然とした情景に描くべき主題を見出した。以後、赤い画面に遺跡や神仏の図像、サンスクリット語を散りばめ、現地の人々を配した高畑独自のスタイルを展開。チベットやネパールなど様々な仏教遺跡の取材を重ねるうち、本作のように各地で得たモチーフが混じり合うようになった。 |

|

古地図曼荼羅 | 高畑郁子 | 本作は高畑郁子の伴侶である星野眞吾の親族が所持していたという古い世界地図に着想を得ている。地球の円を曼荼羅に見立てた作家は、神仏やタントラをランダムに配し、周囲を装飾文様で取り巻いた。高畑の画は鮮やかな色彩が特徴であるが、本作ではそれを封じ、古地図に合わせて描線を表現の主体としている。 | |

|

半蔵御門の朝 | 髙栁淳彦 | 1934 | 澄んだ色彩や端正な描写に大和絵の大家・松岡映丘のもとでの研鑽がうかがえる。遠景に描かれているのは皇居の石垣と当時の半蔵門であるが、ここでは堀端の緑豊かな景色と日常の一コマに主眼が置かれたようだ。顔が見えない幼女は、堀に遊ぶ水鳥たちに視線を向けているのだろう。 |

|

支度 | 遠山唯一 | 昭和前期 | 白井烟嵓とともに松林桂月の門下で水墨画の基礎を積んだ遠山唯一は、人物画への意欲を示し、師の紹介で伊東深水について美人画も学んだ。モデルは芸妓だろうか。鏡台の前で装う情景を描いた本作には、深水の元での研鑚がうかがえる。人物だけでなく、着物や帯の質感を描き分け、調度品や化粧道具に至るまで細かく描写している。 |

|

ドブロブニクの昼下がり | 冨安昌也 | 1989 | 東京美術学校で藤島武二に学んだ冨安昌也は、美術教師として教鞭をとるかたわら、日本水彩画会などで活動した。後年は海外に取材した作品が多く、ここでの主題はクロアチアの都市・ドブロクニクの街並。午後の明るい陽ざしに照らされた街のにぎわいが水彩の濃淡や透明感によっていきいきとあらわされている。 |

|

空華 | 中村正義 | 1951 | 夏の庭に立つ少女を描いた中村正義の日展時代の作品。髙山辰雄の《少女》(前年の日展出品作)の影響がうかがえるが、少女や花を児童画のように簡略化している。「空華」とは煩悩を持つ凡夫が何もない空に華を見る仏教用語だが、どのような意図を込めたかは定かではない。あどけない少女の姿は緑色に染まり、背景に溶け込むようだ。 |

|

男と女 | 中村正義 | 1963 | 日展脱退後、日本画壇へ反旗を翻した正義は、原色を用いた奔放な表現で「男と女」シリーズを開始した。ここでは春画に想を得た男女の姿を大胆に描き出している。厚く盛り上がった絵の具は、ボンドと顔料を混ぜたもの。表現も即興的に見えるが、構想を練った下絵が残され、補色を組み合わせた文様も巧みに構成されている。 |

|

うしろの人 | 中村正義 | 1974-1977 | 52歳で没した中村正義の最晩年の作。繰り返し加筆した画面にはこの作品への作者の強い執念が感じられるが、塗り重ねた絵の具の上からグラインダーで研ぎ出すことで、重厚感ある装飾性を生み出している。白く揺らぐ女性の顔とその瞳は、この世ならぬもののようで、正義が病と死に向き合う中で得たビジョンかもしれない。 |

|

三河湾 | 仲谷孝夫 | 1973 | 京都市立絵画専門学校で日本画を学んだ仲谷孝夫は、戦後まもなく洋画に転向し、教職をつとめるかたわら行動美術協会を拠点に活動を始めた。フォルムが溶け合うような画風を特徴とし、1970年からは郷里の風土を描いている。本作は水質汚染が問題となっていた「郷土の母なる三河湾を私なりに記録しようと」試みられた。 |

|

やませみ | 野田弘志 | 1971 | 手で触れることができそうなほど鮮明に描かれた本作は、野田弘志の傑出した描写力を示す初期の代表作。羽ばたく姿で時間を凍結された剥製の鳥は、羽の一本一本まで描き出されることで再び命を得たようにみえる。背景を黒く塗り潰して対象を浮き上がらせる効果や構成力はイラストレーター時代に培われたものだろう。 |

|

黒い風景 其の参 | 野田弘志 | 1973 | 刈り取られた麦と落葉樹の葉を主題にした本作では、黒い空間の中で全ての動きが静止したような緊迫感がある。麦の穂も枯葉も、すでに命のない存在であるが、画家が長い時間をかけて描くうち、麦の中のサナギが羽化して飛び立ったという。画中にも乱舞する小さな蛾を描き、動きを与えている。 |

|

ホッチャレ | 野田弘志 | 1983 | 1983年より85年にかけて新聞に連載された『湿原』の挿絵原画は628点に及ぶ。手がけるにあたり、野田は物語の場面ではなく、象徴的な事物や風景を選び、手のひらに載るほどの紙面に鉛筆で細密に描写している。ホッチャレとは産卵を終えた鮭のこと。苛酷な生を燃焼させた鮭の死骸に、生物の宿命と尊厳を描きあらわしている。 |

|

峨々凍林 | 平川敏夫 | 1961 | 新制作協会(現:創画会)を拠点とした平川敏夫は、1953年の13号台風襲来後、渥美半島にスケッチに出かけ、なぎ倒された木々に出会う。その後再生した様子を見て自然の生命力に打たれ、樹木のシリーズを開始した 。冬の樹林を描いた本作では、葉を落として雪風に耐え忍ぶ木々を一つの生命体にようにあらわしている。 |

|

椿樹 | 平川敏夫 | 1970 | 樹木のシリーズのなかでも本作は華やかな装飾性を特徴とする。この頃には京都や奈良の社寺が誇る名木・巨木をモチーフとしていた。ここでは京都・地蔵院の五色八重散椿を描いている。幹に施された朱色は樹木の生命力をあらわした頃の名残と思われるが、秀吉の朝鮮出兵に由来するというこの椿が血肉を備えているようにも感じられる。 |

|

雪后閑庭 | 平川敏夫 | 右:1985 左:1990 |

1980年代以降、水墨画に移行した平川はマスキングを応用した白抜きの技法を取り入れることで独自の表現を確立した。長野県駒ヶ岳山麓の光前寺の奥庭を主題とした本作品では、樹枝をアラビアゴムで描いた上から墨を施し、その防色材を除去することで白い樹林をあらわしている。右隻を手がけた5年後、回顧展に際して左隻が描かれた。 |

|

緑陰・世田谷農婦 | 廣本季與丸 | 1949 | 裸婦やバレリーナなど優美な女性像を得意とした廣本季與丸は、一方で農作業にいそしむ女性たちにも目を向けた。この作品について長女の田名夢子氏は「終戦後まもなく、疎開先の秋田から戻った世田谷は、まだまだ雑木林や畑も多く、木陰で休む農婦の姿を好んで描いていた。」(『1908-1975 廣本季與丸画集』)と記している。 |

|

人体による作品 | 星野眞吾 | 1966 | 父の死が契機となって生み出された人拓(じんたく)は、糊をつけた身体を和紙に押しあて、顔料を施して痕跡を残し、画面にコラージュするという星野眞吾独自のスタイル。当初は「喪中の作品」としてパンリアル展で発表された。代表作である本作は、画面下に足裏からみた棺を配し、そこから故人の魂が千手を広げて昇天する様をあらわしている。 |

|

終曲 | 星野眞吾 | 1975 | 星野の人拓(じんたく)はしだいに鮮やかな色彩をまとい、深遠な空間に置かれるようになった。1970年代からは細密に描かれた物体が現れ、人拓が浮遊する虚構空間にリアリティを持ち込んでる。それらはガラス片や画鋲など痛みを感じさせる日用品が多い。本作のビニールには幕を降ろそうとするかのような手の拓が添えられている。 |

|

机 | 星野眞吾 | 1978 | 星野の写実描写は日本画とは思えない緻密さと重厚感がある。そこには死や終焉といったイメージが影を落とし、愛用の机と眼鏡を主題とした本作でも、欠けた皿、引き出しの中の澱んだ闇などに不吉な予兆が感じられる。上部には自らを映した鏡を配するが、見る者はここで作者と視線を交わすことになる。 |

|

汐川 | 細井文次郎 | 1929 | 細井文次郎は東京美術学校西洋画科で和田英作や黒田清輝に学び、美術教師として田原市に赴任した。その郊外を描いた本作では、三河湾に注ぐ汐川で日よけの帆を掲げて鰻の稚魚をとる様子を描いている。空や川面の巧みな表現は、修学時代より作家の得意とするところであった。土手の上には牛車を配し、のどかな昭和初期の風情を伝える。 |

|

厨の少女 | 細島昇一 | 1954 | 1920年から20年にわたって美術教師として当地に赴任した細島昇一は、戦前の豊橋洋画壇に大きな役割を果たした。東京に戻った後は日本水彩画会や日展を中心に活動を行うが、本作もそうした出品作の1点。窓外の光を背にした少女の姿を、水彩画ならではの透明感ある軽妙なタッチでとらえている。 |

|

もう一つの自然 | 松井守男 | 1986 | 松井守男は武蔵野美術大学卒業後、渡仏してパリで活動をはじめた。以後フランスを拠点とし、1980年代に「人」という文字から着想した形象を面相筆で反復して描くスタイルを確立。本作品もそのバリエーションの一つである。97年にコルシカ島へ移住するが、長崎の五島列島にも拠点を置いて国内外で活動を展開している。 |

|

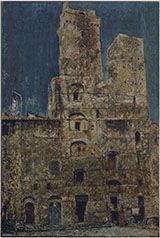

トスカナの城 | 森 清治郎 | 1961 | 森清治郎の父親は神野新田の人造石堤をセメントで補修をする職人であった。そうした環境や青年期のロマネスク寺院巡礼の旅で受けた感銘から、森は建造物に強い愛着を抱く。本作はイタリアのトスカーナ地方サンジミニャーノの古い塔を描いたもの。絵具に砂や貝粉などを混ぜ、石壁を建造するような重厚なマチエールを生み出している。 |

|

日本の民家 | 森 清治郎 | 1979 | 東京やヨーロッパの街並みを描いた森の最後の主題は、日本の古い民家であった。全国各地の農村をめぐり「民家の画家」と称されたが、福島県南会津地方の隠れ里を描いた本作もそのひとつ。厚く盛り上げた画肌は茅葺屋根や苔むした石垣の質感を伝え、里山の紅葉、家屋を取り巻く小菊や柿の木が秋の彩りを添えている。 |

|

こども | 森 緑翠 | 1947 | 緑茂る庭の一隅で白いワンピースの少女が作家の愛児を抱いている。その姿は人形のように簡素にあらわされているが、背後の植物の描写は種類がわかるほど詳細である。中村岳陵に師事してその画風を受け継いだ森緑翠が戦後の再出発を期した作品。本作にみるような優しく詩情豊かな表現が緑翠の持ち味であった。 |

|

佛山小径 | 森 緑翠 | 1968 | 日展から離れた緑翠は、仲間とともに白士会を結成し、1966年に中国へ取材旅行に出かけている。中国広東省にある窯業で栄えた古い街を描いた本作も、その旅上で目にした風景だろう。名所ではなく、小さな路地の隙間からわずかにのぞく景色を主題としたあたりが緑翠らしい。壁の向こうにこども達を配し、画面の奥へと見る者を誘う。 |

|

ベトナム戦争(処刑) | 山本鉄男 | 1964-1967 | 自由美術協会を拠点とした山本鉄男は、社会問題などを半抽象的にあらわした作家。この作品に着手した1964年は米国がベトナム戦争への本格的な介入を始め、反戦運動も高まっていた。画面に浮かぶ楕円形は「処刑」の対象だろうか。その暗い色調や暴力的な描写から、ここで何か恐ろしいことが行われるように感じられる。 |