日本の初期印刷本 ~五山版・古活字版~

日本の印刷技術の歴史は古く、奈良時代につくられた「百万塔陀羅尼経」は、開版年代の明らかな世界最古の印刷物として知られています。

平安時代末から鎌倉時代には、春日版、高野版、五山版などの仏教寺院が版本出版の中心となりました。

その後、安土桃山時代末に渡来した活字印刷術は、整版印刷一本だった日本の出版事業に一大飛躍を促し、文禄年間から慶安年間にいたる約半世紀の間、古活字版時代を形成しました。

五山版

鎌倉末期から室町末期に、禅宗寺院である京都・鎌倉の両五山を中心とした禅僧関係者によって出版された書籍の総称で、禅籍・語録・詩文集・経巻など中国伝来の宋・元・明版や朝鮮版をそのまま復刻したものを中心に出版されました。

中国から来日した兪良甫・陳孟栄らの彫工が従事したことから、印刷や造本の様式など中国の印刷技法の影響が顕著にみられます。

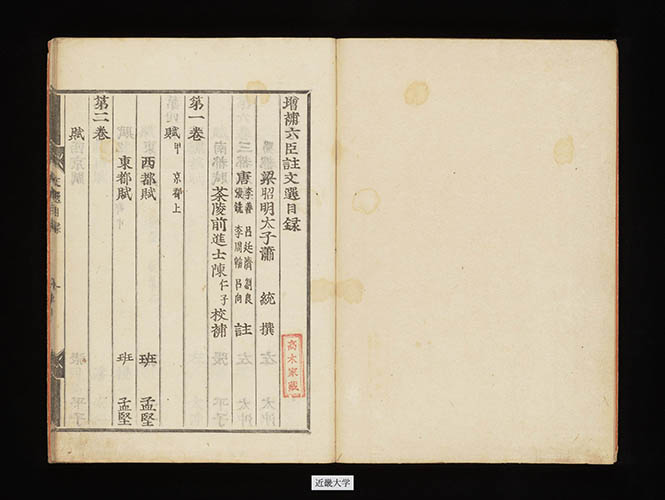

古今韻會擧要

元の黄公紹(こうこうしょう)の撰した韻書『古今韻會』があまりに膨大な量であるため、熊忠(ゆうちゅう)が重要な項目をまとめたダイジェスト版です。『古今韻會』が早くに散逸したため、「古今韻会」「韻会」とはこの『舉要』を指します。『古今韻會』が伝存していないため比較はできないものの、収録字数は減らしたものの配列方法は踏襲し、注釈が詳細である点も共通していると考えられています。当時の口語音の状態を反映した貴重な音韻資料です。

所蔵本は江戸初期に刊行されたと推定されている和刻本です。

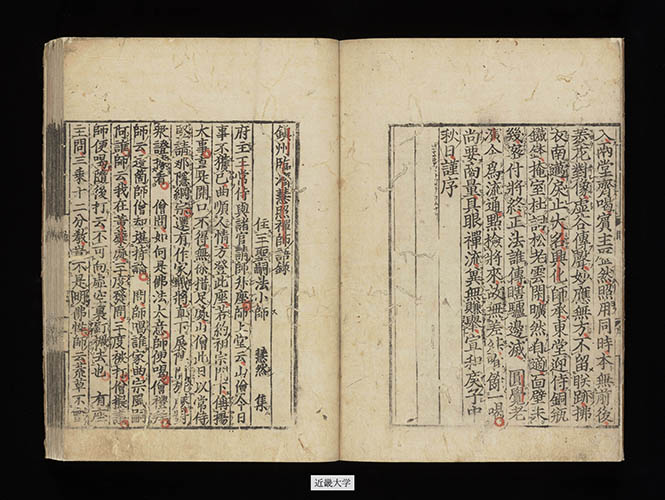

鎭州臨濟慧照禪師語録

臨済宗の開祖臨済義玄(諡号は慧照禅師)の語録で臨済宗の根本聖典。義玄の法話を弟子の三聖慧然がまとめたもの。北宋代に印刷されて以降広く流布しました。

所蔵本には「永享九年八月十五日板在法性寺東経所」の刊記があり、永享9(1437)年に法性寺で刊行された五山版であることがわかります。

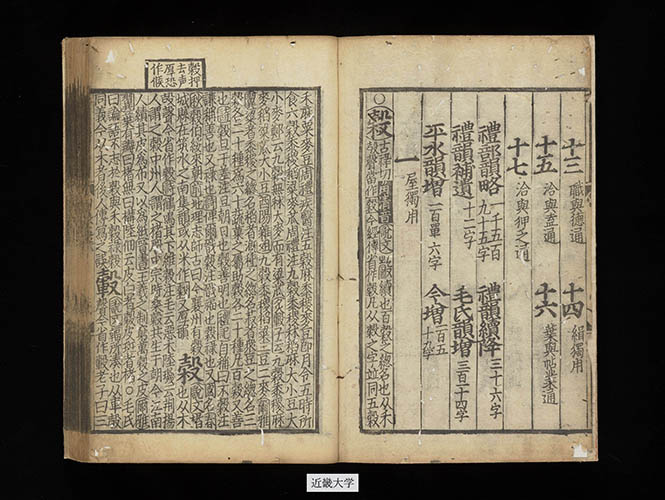

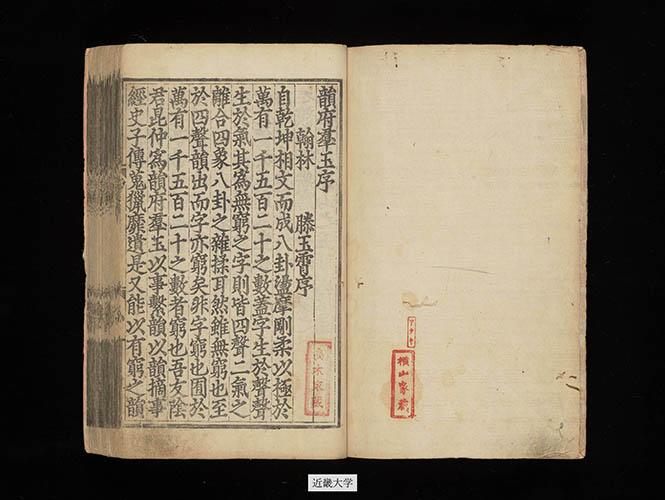

韻府羣玉 20巻

文字を四声106韻に分け、韻字ごとに典拠となる故事を分類配列して類書(百科事典)の機能を兼ね備えた韻書。宋末元初の陰時夫(いんじふ)と兄の中夫(ちゅうふ)によって編纂されました。初版は元で科挙が復活した延祐(1314-1320)年間に刊行され、時流に乗って重宝されたようです。日本では、南北朝時代に盛んに出版されています。

所蔵本は五山版と呼ばれる古刊本です。大阪毎日新聞専務だった古地誌コレクションで知られる高木利太(高木文庫)と、古浄瑠璃や室町時代物語などの本文校訂の仕事で知られ有数の古典籍のコレクターでもあった横山重(赤木文庫)の蔵書印が押されています。

王状元集諸家注分類東坡先生詩 (存2巻) 巻24

北宋時代の政治家・詩人・書家で唐宋八大家のひとり蘇軾(東坡居士)の詩の注釈書。蘇軾の詩歌を主題によって78門類に分類し、およそ96人の注釈を集めて編纂を加えたものです。鎌倉時代末期から室町時代末期、おもに京都や鎌倉の五山の禅僧は、杜甫、蘇軾、黄庭堅らの作品について講義を行い、抄物と呼ばれる講義記録や注釈書が多く残されています。特に蘇軾の詩歌に関する抄物は数多く、蘇詩研究において重要な価値を有しています。

伏見版・秀頼版

伏見版は、駿河版とともに徳川家康が刊行した書物として名高く、慶長年間に家康の命により京都伏見の円光寺の僧三要らが木製活字で印刷した書物で円光寺版とも呼ばれています。

家康の出版事業は、のちに幕府「官版」として断続的に受け継がれ、江戸中期以後は昌平坂学問所の刊行物に限定されていきます。

秀頼版は、豊臣秀頼が木活字で印刷させた書物で、家康の伏見版に刺激を受けたとされていますが、近年の研究では秀頼の命による制作という点について疑問も呈されています。

七書 伏見版

徳川家康が京都伏見の円光寺で三要元佶(さんようげんきつ)らに命じ、慶長4(1599)年より同11(1606)年にかけて諸種の木活字本(伏見版)を刊行しました。

『七書』は北宋の元豊年間に兵法書の代表的な7種(『孫子』『呉子』『司馬法』『尉繚子』『李衛公問対』『三略』『六韜』)を選んでまとめたもので「武経七書」とも呼ばれています。所蔵本は、4冊(『呉子』『尉繚子』『三略』)が欠けています。

帝鑑圖説 6卷

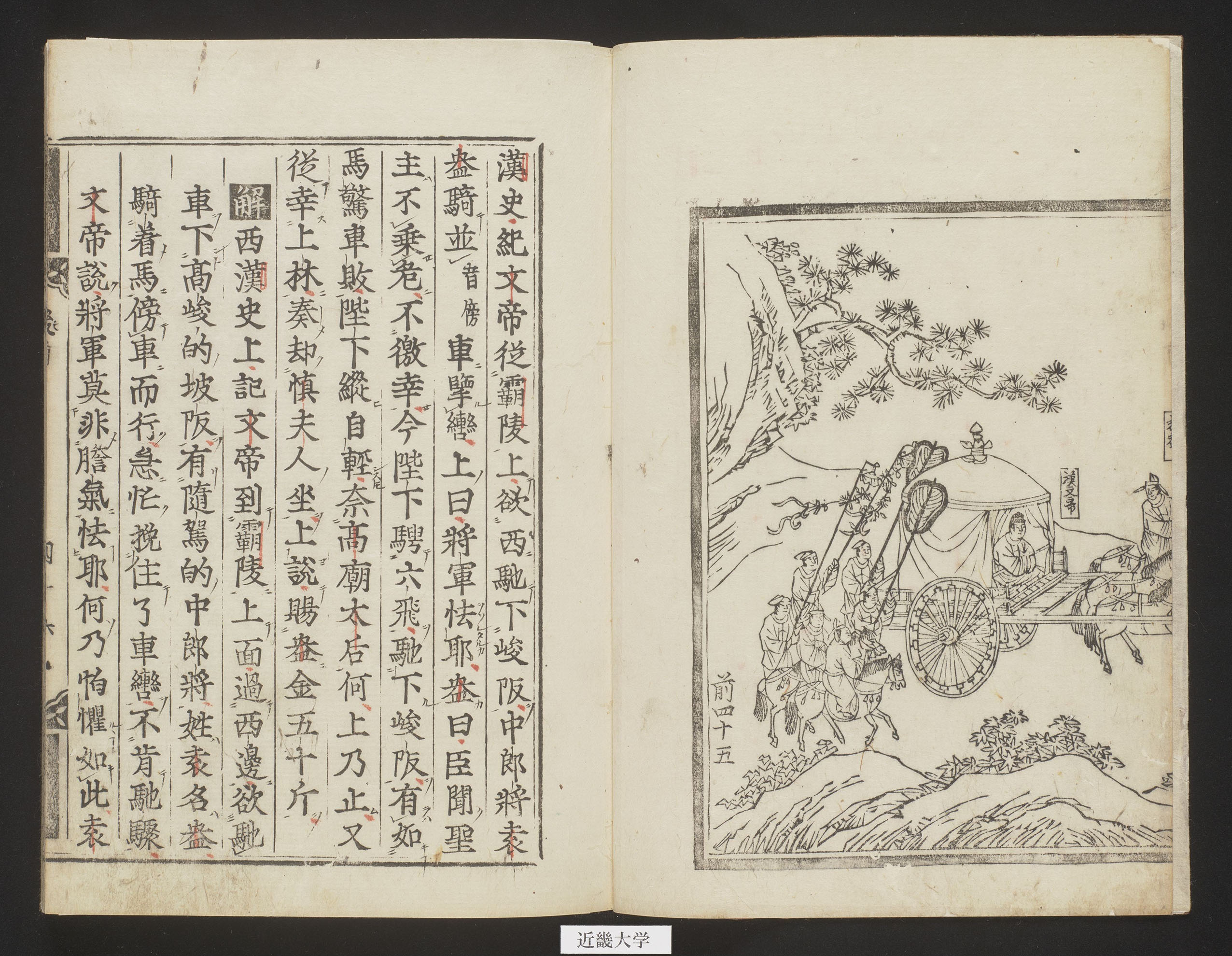

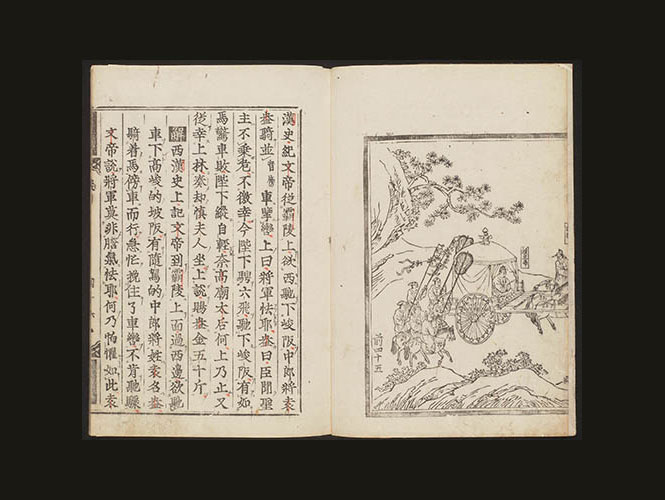

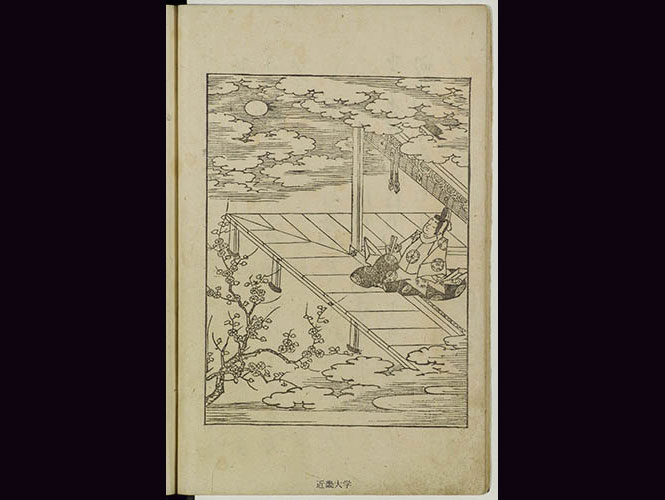

慶長11(1606)年に豊臣秀頼が出版したといわれている秀頼版と称される古活字版です。中国古代から宋代までの歴代諸帝についての善悪の政績を引き、これに解説と挿絵を加えた帝王教育の書で、全冊に豊富な挿絵を伴うことで珍重されています。本書は巻末に臨済宗の僧西笑承兌(さいしょうじょうたい)の跋文と呼ばれるあとがきがある有跋本です。

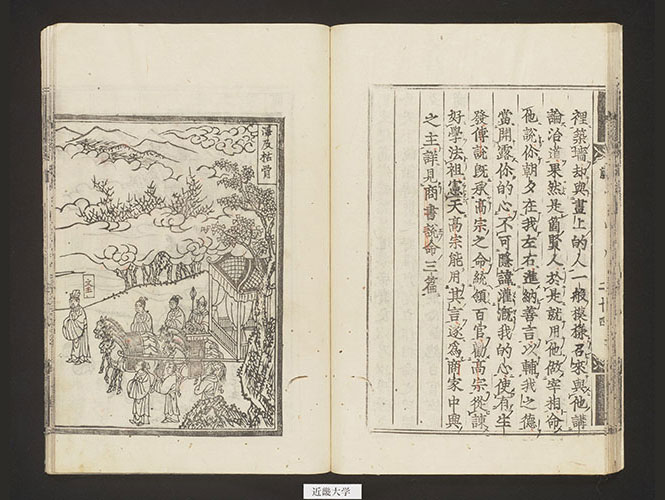

帝鑑圖説 6卷

慶長11(1606)年に豊臣秀頼が出版したといわれている秀頼版と称される古活字版です。中国古代から宋代までの歴代諸帝についての善悪の政績を引き、これに解説と挿絵を加えた帝王教育の書で、全冊に豊富な挿絵を伴うことで珍重されています。本書は臨済宗の僧西笑承兌(さいしょうじょうたい)の跋文と呼ばれるあとがきを除いた無跋本です。

嵯峨本

嵯峨本は、本阿弥光悦、角倉素庵らの一派が、京都の嵯峨の地で刊行された書物で、光悦本、角倉本とも呼ばれています。

行・草書体の漢字とひらがなよりなる2字、3字、まれに4字をつなげて作られた連綿体と呼ばれる木活字が用いられているのが特徴です。

また、表紙や挿絵、装丁にも美術的かつ工芸的な意匠が施されています。

『伊勢物語』をはじめとして『観世流謡本』など古典文学を中心とする国文学書が印刷・出版されました。

嵯峨本の刊行については、本阿弥光悦や俵屋宗達らがどの程度関わっていたかについては明らかになっていません。

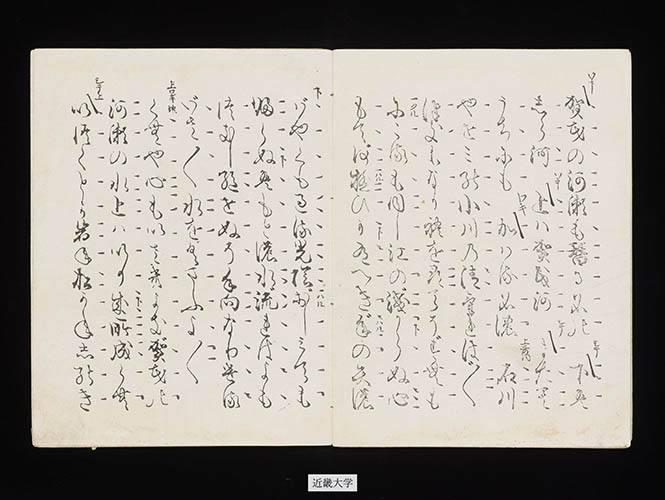

伊勢物語 2巻

平安時代前半に成立した歌物語で、和歌を学ぶ際の必読書としても扱われました。『古今和歌集』で六歌仙第一と評された美貌の皇孫である在原業平をモデルに、恋愛や交友、また失意の流浪や遊興などのさまざまな内容が、和歌を中心にして語られています。『源氏物語』など後世の文学作品にも大きな影響を与え、数多くの写本、刊本がつくられました。

所蔵本は『伊勢物語』最初の絵入り版本としても名高い嵯峨本です。文字は「おとこ」「むさし」など連続活字を使用し、手書きのような味わいを再現しています。薄紅や水色などの色替わり料紙に木活字で印刷され、表紙は忍草文様の雲母摺(きらずり)を施した美本です。巻末には「也足叟(やそくそう)」(中院通勝(なかのいんみちかつ))の慶長13年の刊語があり、通勝自筆の花押があります。

嵯峨本は、京都の嵯峨で長年間(1598-1615)後半期に平仮名漢字交じりの木活字を用いて刊行された書物で、本阿弥光悦や角倉素庵が関与しているとされてきました。近年の研究では、嵯峨本の書体は素庵の書をもとにしているとの指摘もあります。

嵯峨本を含め江戸時代初期の出版物は刊行の経緯の不明なものが多いなかで、本書は刊年の判明するものとしても極めて重要です。

矢卓鴨

『矢卓鴨』(加茂)は京都の有名な加茂(賀茂)の社にまつわる神話を題材にした脇能です。

本書は慶長期に刊行された列帖装仕立ての嵯峨本古活字版の観世流謡本です。光悦流の書体を用いることから光悦謡本と称されています。

その他の古活字版

古活字版は、文禄年間から慶安年間頃の約50年間に盛んに行われた活字印刷本の総称です。

江戸時代の後期に行われた近世木活字による印刷本とは区別して考えられています。

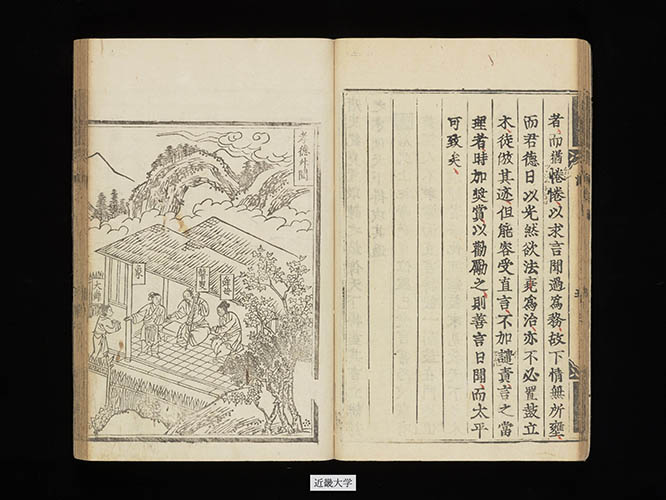

帝鑑圖説 12巻

『 帝鑑図説 』は明代の張居正と呂調陽が著した皇帝の治政に関する故事・史評の書で、豊臣秀頼や徳川家康も愛読していました。本書は寛永4(1627)年に京都の八尾助左衛門尉によって出版された仮名版です。

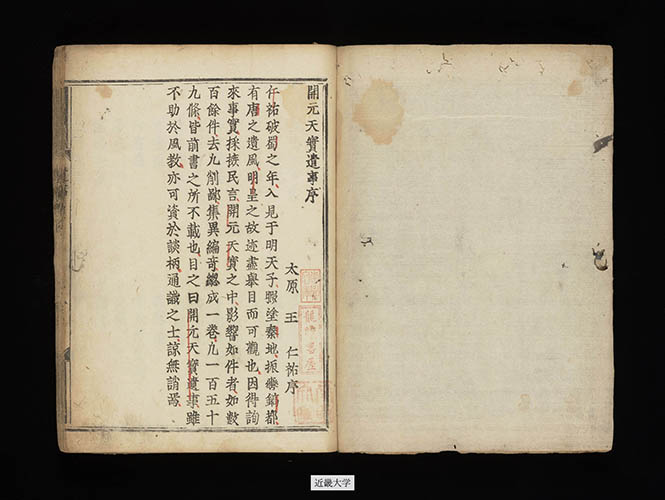

開元天寳遺事 : 全

唐の玄宗皇帝の開元・天宝年間(713~756)の事跡について 民間に伝わる遺聞・逸話を収載した読み物。『唐書』『資治通鑑』等の歴史書の足りないところを補うものとして文学作品等に広く活用されました。

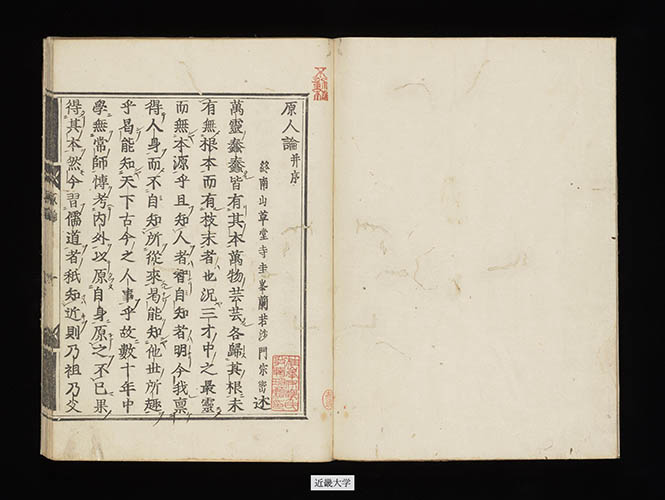

原人論

中国唐代の僧圭峰宗密は、華厳宗第五祖にして禅も学び、華厳と禅とを統合して教禅一致を唱えた人物です。

『原人論』は『華厳原人論』ともいわれ、ほぼ同時代の著名な儒者で文人の韓愈の仏教批判や階級的な人間論に対して、仏教の側から人間の本質を究明し主張しています。最初の3編で儒・道および人天教、声聞教、大乗法相教、大乗破相教の人間論をそれぞれ批判し、一乗顕性教(華厳経)が人間の本源を直ちに顕した最高の説とし、第4編で儒・道および仏教の諸教を一乗顕性教の方便説とし、仏教と儒・道との統合を図ろうとしました。

『原人論』は日本にも伝えられて江戸時代初期から講義がなされててきました。