教科書に載る世界の有名な書物

教科書に掲載されるほど人類の歴史や学問の各分野に影響を与えた書物や人物の著作の多くは、いまもなお世界各国で読み継がれています。

自然科学

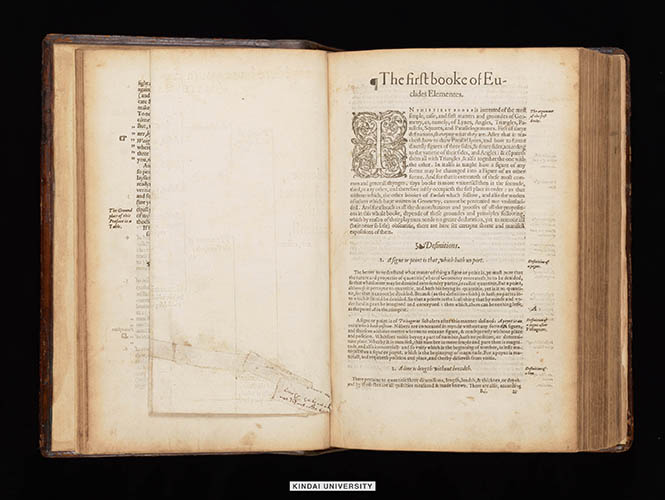

『幾何学原論』英訳初版

1570年に出版されたユークリッド『幾何学原論』の初めて英語訳の初版。翻訳はロンドンの商人で後に市長となったヘンリー・ビリングスリーで、数学者で天文学者のジョン・ディーによる長い序文が添えられています。本書の出版がその後さまざまな言語に訳され各国に広まっていく契機となりました。

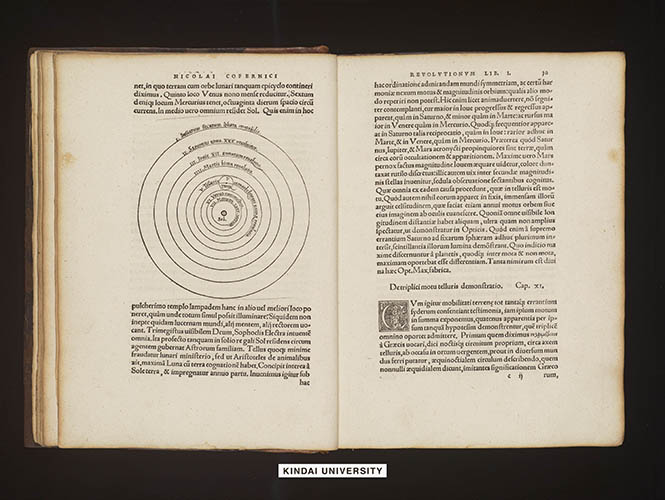

コペルニクス『天球の回転について』

ニコラウス・コペルニクスは15世紀から16世紀のポーランドの天文学者・カトリック司祭。ボローニャ大学でカノン(司教座聖堂参事職)とローマ法を学んでいる時に、大学教授であり著名な天文学者のノヴァーラと出会い多くの天文学に関する知識を得ました。法学者・占星術師・医者でもあったコペルニクスは、多くの仕事をこなしながらもノヴァーラの影響で地動説の研究を行いその理論の裏付けを進めていきました。

本書は千年以上にわたってヨーロッパを支配していたアリストテレス、プトレマイオスらによる地球中心の天動説という宇宙観を根本から覆し、太陽を中心に地球やその他の惑星が回転しているという地動説を確立した科学史上最も重要な書物のひとつです。当初は、天動説を主張するキリスト教教会の目を恐れて手稿を学者間で回覧するのみでしたが、大評判になりました。晩年には、弟子の勧めもあり出版を決意しましたが、見本刷りが出来上がった時にはコペルニクスはすでに臨終の床にあったといいます。刊行当初は聖書の記述に反するとはみなされませんでしたが、1616年に行われたガリレイの裁判直前には、本書はローマ教皇庁から閲覧禁止の措置が取られました。地動説の思想はガリレイやケプラーに受け継がれ、最終的にニュートンにより証明されることになります。

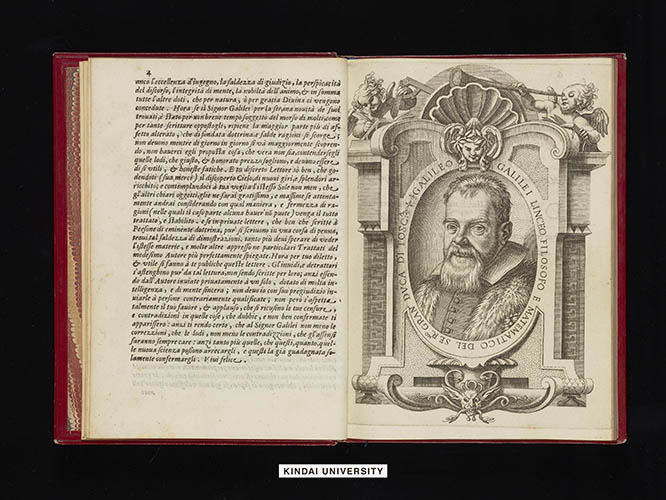

ガリレオ・ガリレイ『太陽黒点論』

ガリレオ・ガリレイは、望遠鏡を取り入れて継続的に太陽黒点の観測を行いました。

本書のなかで、太陽黒点が太陽表面の活動であることや太陽が自転していることを証明しています。

社会科学

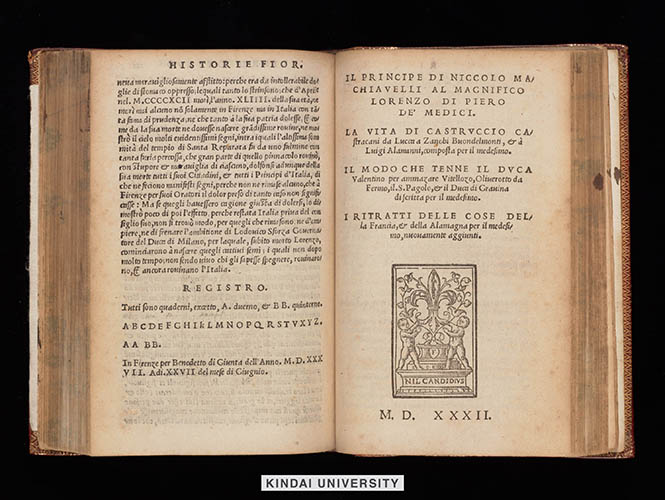

マキァヴェリ『君主論』

ニッコロ・マキァヴェリは16世紀ルネサンス期イタリアの政治思想家。フィレンツェ共和国の外交官。政変にともなって反メディチ派として追放処分を受け失脚。失意の日々のなか、小国分立し戦乱が絶え間なかった当時のイタリアの危機を国家統一によって救うことを願い、1513年本書を執筆しました。出版されたのはのマキァヴェリ没後の1532年です。

『君主論』のなかで、成功する政治的指導者は獅子の獰猛さと狐の狡猾さをあわせもつ必要があると主張しました。国家の指導者の条件を大胆に説いた内容によりマキァヴェリは権謀術数に長けた非道な思想家と呼ばれました。また、どんな手段でもたとえ非道的行為であっても、結果として国家の利益を増進させるなら許されるとする考え方は「マキァヴェリズム」という言葉をうみだしました。しかしながら、マキァヴェリの説は宗教や道徳から政治を切り離したことで近代国家の政教分離に通じ、近代政治学の基礎を築いたといえます。

所蔵本はマキァヴェリが晩年に書いた歴史書『フィレンツェ史』との合冊本です。

モンテスキュー『法の精神』

シャルル=ルイ・ド・モンテスキューは、18世紀フランスの哲学者・政治思想家。ボルドー大学で法学を学び、2年後に法学士の資格を得て伯父よりボルドー高等法院副院長の官職を継承しますが、実務面に無関心で37歳で辞職。以後は文筆活動に専念しました。

本書は、ロックの権力分離論を継承して、権力の恣意性や強圧から個人の政治的自由を守るために三権(立法・行政・司法)分立論を唱えた近代公法学の画期的な著作です。3,000以上の引用句を含むこの長大な論考のための調査と執筆にほぼ20年が費やされました。1748年『法の精神について、あるいは法がそれぞれの政体、習俗、気候、宗教、商業などと取り結ぶべき関係について』という書名で匿名出版されました。以降2年間だけで20以上の版を重ね国内外で大きな反響を巻き起こしましたが、保守勢力や教会勢力の批判も激しく1751年には禁書に指定されました。

ケンペルの『日本誌』などをもとに「日本の法律の無力さ」(第1部第6編第13章)など江戸幕府の政治体制についても言及しています。

モンテスキューの三権分立論はフランス革命中の1791年憲法の制定やアメリカ合衆国憲法の枠組みなどに多大な影響を及ぼしました。

日本では岩倉使節団に随行した何礼之が孟徳斯鳩著『万法精理』の書名で邦訳しました。

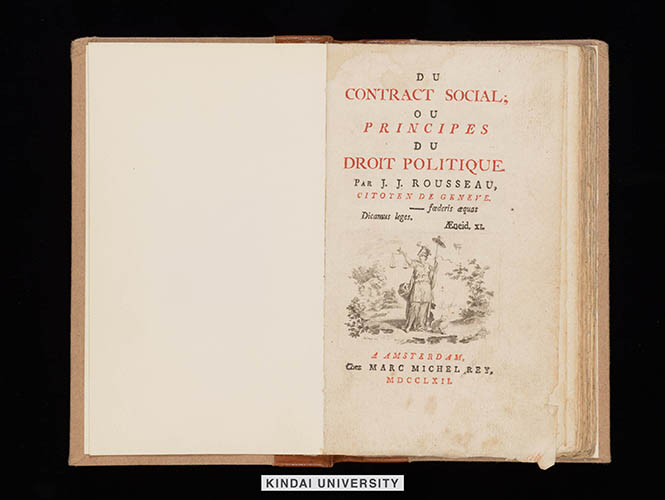

ルソー「社会契約論」

ジャン=ジャック・ルソーは、スイス生まれの18世紀フランスの思想家・小説家。ホッブズやロックと並び、近代的な「社会契約説」の論理を提唱した主要な哲学者のひとりです。啓蒙思想を象徴する『百科全書』の編集に関わった人物としても知られています。

幼少期、孤児同然の状態になり、放浪の人生を送っていましたが、社交界に出入りする女性の庇護を受け、そこで読書と研究に励み教養を高めました。38歳の時に懸賞論文に当選、人生の転機となり、以後、『人間不平等起源論』(1755年)、『エミール』(1762年)など、次々と意欲的な著作を創作します。ルソーは音楽もほぼ独学で学び生来音楽家であることを公言、『告白録』(1770年)で「音楽は恋と並ぶもうひとつの情熱であった」と述べています。童謡「むすんでひらいて」はルソーが作曲したものです。

本書は1758年に書き始められ、61年に完成し翌年出版された政治哲学の著作。「一般意志」に基づいて直接民主主義によって統治を行うべきと論じ、フランス革命に大きな影響を与えました。

本書の版本はきわめて多く、フランスでは80種類を越え、廉価版やベーパーバックであらゆる言語に翻訳されています。日本では明治時代、自由民権運動の理論的指導者である中江兆民が翻訳しました。

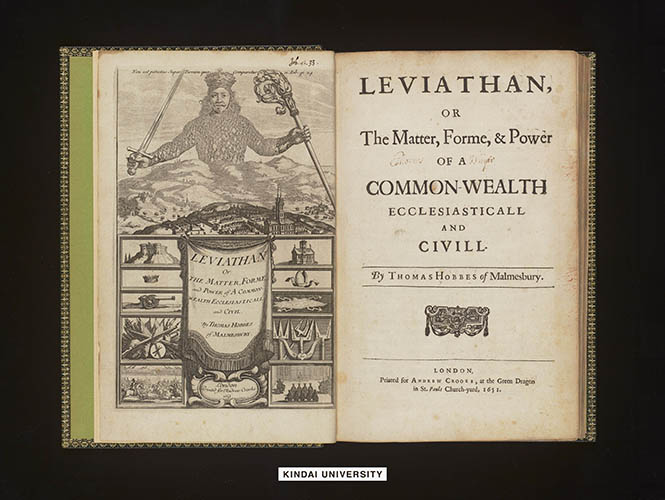

ホッブス『リヴァイアサン』

トマス・ホッブズは、17世紀イギリスの哲学者、政治思想家。14歳の時にオックスフォードのモードリン・カレッジに入学して、5年後に学士号を取得。大学卒業後はイギリス貴族デヴォンシャー家の家庭教師やベーコンの秘書を務めました。この間、3度にわたるヨーロッパ諸国旅行で、ガリレイ、デカルトらと知り合い、新しい学問を吸収しました。

ピューリタン革命の始まりと同時にフランスに亡命、パリで執筆したのが本書です。原題は『リヴァイアサン、あるいは教会的および政治的コモンウェルスの素材、形体および権力』で、近代民主主義思想の基本的枠組みである社会契約説を初めて構築した書として有名です。

おそらく哲学史上最も有名な口絵には、体が無数の人間が寄り集まってできた巨人が描かれています。リヴァイアサンとは、『旧約聖書』「ヨブ記」に登場する巨大な海の怪物のことであり、著者は絶対的支配権をもつ国家をそれに例え、人間は平和を作り出すために契約を結び、絶対君主の支配する国家に自然権を譲渡すべきだと主張しました。

本書の出版によって著者は、無神論者として異端視された時期もありましたが、政争から離れ91歳で他界するまで精力的な著作活動を続けました。著者の思索の本質は、スピノザからベンサムにいたるまでの哲学者に刺激を与え、当時のもっとも独創的な政治哲学者として評価されています。

『リヴァイアサン』には2種類の海賊版が存在しますが所蔵本はヘッド版と呼ばれる真正版です。

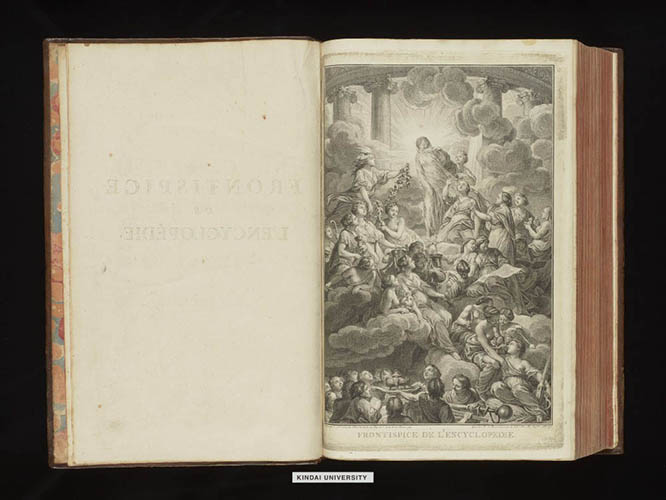

ディドロ/ダランベール『百科全書』

18世紀フランスにおける啓蒙思想の集大成といえる百科事典で、フランス革命に向かう国民の意思形成に大きな影響を与えました。初期の構想はイギリスで好評を博したチェンバーズ『百科事典』の翻訳でしたが、最終的にはフランス人によるオリジナルの百科事典として刊行されました。執筆者には、モンテスキュー、ヴォルテール、ルソー、ケネーなど、のちに百科全書派と称される各分野の革命的代表人物が顔をそろえ、各巻が出版されるたびに多くの知識人の支持を得ました。編集に携わったディドロとダランベールは、フランスの啓蒙思想家であり、本書にはベール以来の批判的哲学史の伝統と、真相暴露を追及した進歩的な内容が多く含まれています。そのため、王室や教会から発禁処分も含む強い弾圧を受け、また執筆者の相次ぐ脱退や資金難など、様々な困難に見舞われたものの約30年の歳月を費やし全35巻を完成させました。

人文科学(文化、歴史、地理)

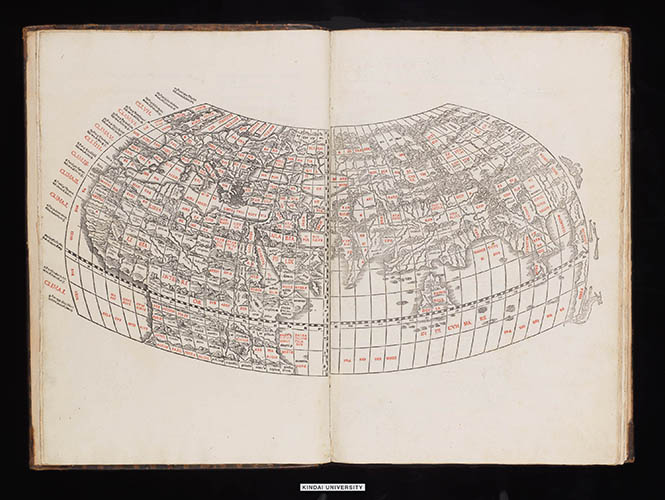

プトレマイオス『地理書』

クラウディオス・プトレマイオスは2世紀頃のギリシア人の天文学者・地理学者・数学者で、古代ギリシアの自然科学者の中で、アリストテレスに次ぐ人物と目されています。また、天動説による天文学の集大成である『アルマゲスト』を著した業績によって知られています。

プトレマイオスの地理書や世界図は始めは手写本に始まり、グーテンベルクの活版印刷が発明された15世紀には7種、16世紀には30種の版本がヨーロッパ各地で刊行されました。プトレマイオスの地図そのままの復刻ではなく、新しい地理的知識・発見があれば改訂、増補して出版されました。

本書は、15世紀初頭にアンジェロによってギリシア語からラテン語に翻訳され、その後イタリアの地理学者シルバヌスによって刊行されたもの。プトレマイオスの地図に大航海時代の冒険家や旅行者の見聞が加えられています。

本書にはハート型投影図法が用いられた世界図が挿入されており、そのなかで日本は極東の大島“ZAMPAGU.INS.”と表記されています。

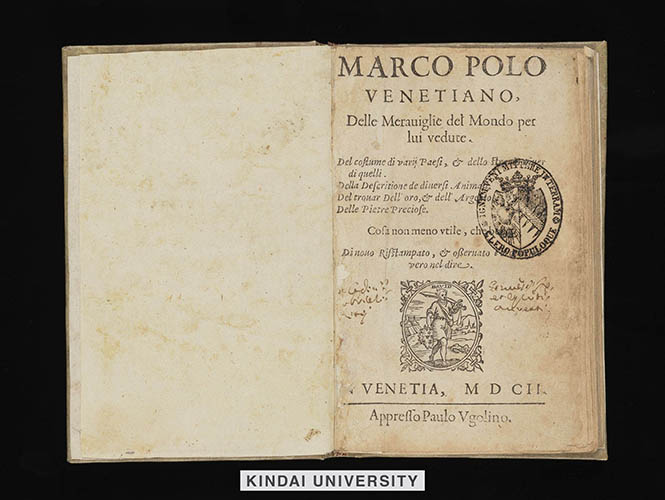

マルコポーロ『東方見聞録』イタリア語版

コロンブスをはじめ大航海時代の探検家達が愛読した世界的ベストセラー。ヴェネチアの商人の息子マルコ・ポーロが1271年から1295年にかけ中国をはじめアジア諸国を旅行した際の見聞を、ジェノヴァの獄中でいっしょになったピサの物語作家ルスティケッロが記録したもの。

本書はマルコ・ポーロの生まれ育った町ヴェネチアで1602年に刊行されたものです。

ケンペル『廻国奇観』

ケンペルは、ドイツ北部レムゴー出身の医師、博物学者。東洋に関心を持ちオランダ東インド会社の医師として1690(元禄3)年9月に来日しました。2年1ヵ月余り日本に滞在し、2度の江戸参府を行い将軍綱吉に謁見しています。滞日中は、日本の歴史、言語、物産などのさまざまな分野の資料を積極的に収集しました。帰国後も医師としての本業の傍ら日本研究を続け、後世の旅行家にとって第一級の文献といわれる旅行記を書き残していますが、そのなかでもアジア各地の滞在先での見聞をまとめた『廻国奇観』はケンペルの存命中に刊行された唯一の出版物です。日本については、政治、鍼灸、製紙法、茶を詳しく紹介し、志築忠雄が『鎖国論』として翻訳した論文も含まれています。また、第5部には「日本植物誌」としてケンペル自身が描いた28の植物図と約400の植物についての観察記録が収められています。これらの記述は、ヨーロッパの植物学者にも多大な影響を及ぼしました。

人文科学(文芸)

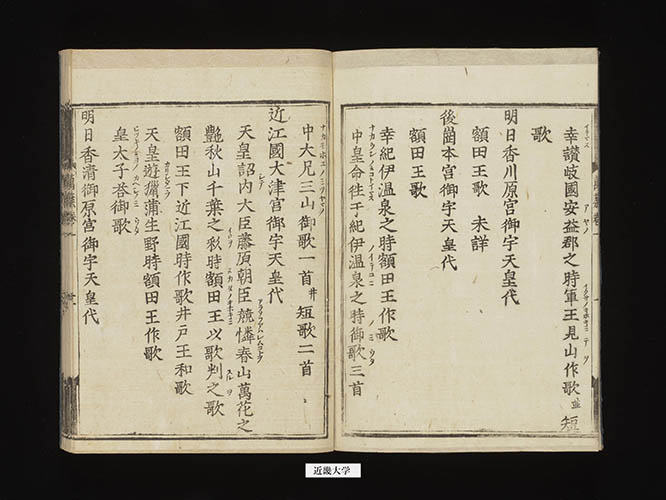

萬葉集 20巻

日本に現存する最古の和歌集です。実質的には7-8世紀の約130年の間の長歌・短歌・旋頭歌・仏足石歌など4,500首余りを万葉仮名を多く用いて収録しています。内容は雑歌・相聞・挽歌・東歌・防人歌などさまざまです。文学、国語学のみならず、民俗学、文芸論、風土地理など多彩な研究がなされており、絵画や小説、演劇の題材になるなど日本文化に影響を与え続けています。

本書は「寛永本」と呼ばれる刊本で、万葉集が幅広い層に広まるきっかけとなり、また、江戸時代以降の万葉集研究において、昭和30年代後半まで長く底本として大きな影響を与えました。

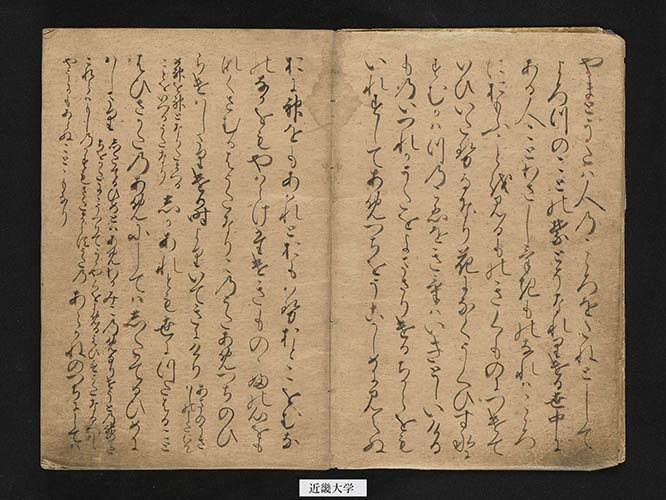

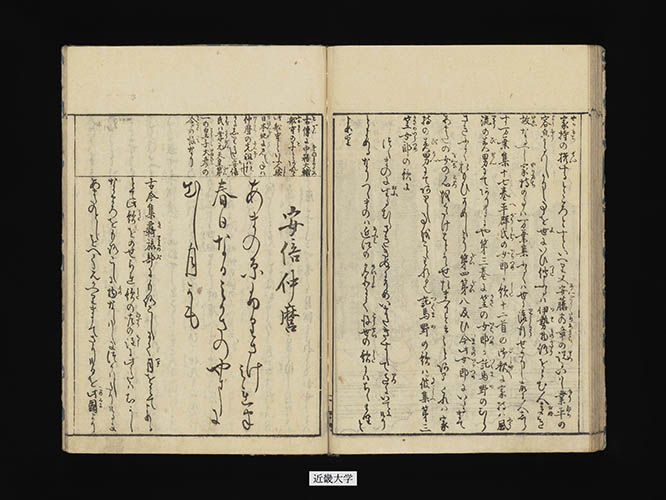

古今和歌集 20巻 : 貞応本

最初の勅撰和歌集『 古今和歌集

』の優美繊細で理知的な歌風は、日本のあらゆるジャンルの文学に多大な影響を与えました。

本書は、貞応2(1223)年に藤原定家が書写し文永3(1266)年に定家の子である為家が書写したことを記す奥書を持つ貞応本系統の書写本で、鎌倉時代後期の書写と推定されます。巻頭に仮名序、巻末に真名序を配する貞応本は、為家から嫡流の二条家へ相伝されたこともあり後世最も流布しました。

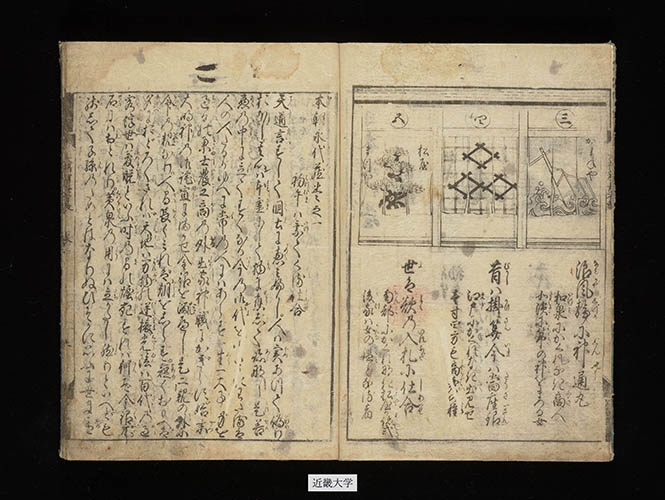

百人一首一夕話 9巻

書目解題の大著『群書一覧』で知られる江戸時代後期の国学者尾崎雅嘉(おざきまさよし)が著した百人一首の解説書。歌の簡単な解釈のほか歌人の伝記や逸話も紹介しています。復古大和絵派の画家大石真虎(おおいしまとら)が描いた豊富な挿絵も楽しい書物です。

![[源氏物語]](../images/theme/fms-books/00518369_009.jpg)

[源氏物語]

『源氏物語』は54巻からなる長編物語。主人公光源氏の恋と栄華と苦悩の生涯とその一族たちのさまざまの人生を70年余にわたって構成しています。仏教的宿世観を基底にし、平安貴族の理想像と光明が当時の貴族社会の矛盾と行きづまりを反映して、次第に苦悶と憂愁に満ちたものになっていく過程が描かれ「もののあわれ」の世界を展開します。注釈書の数も多く、擬古物語はじめ、謡曲、御伽草子、俳諧、連歌など後世に多大な影響を与えました。

『絵入源氏物語』は『源氏物語』の写本や注釈書を収集・研究していた江戸時代前期京都の蒔絵師初代山本春正が、初学者のための絵入本の出版を計画したもので、本書はこれを模した異版のひとつ。読みやすくするための様々な工夫が施され『源氏物語』の大衆化に大いに貢献しました。

所蔵本は、万治3(1660)年に林和泉掾(はやしいずみのじょう)が刊行した横本の絵入版本。この万治本の挿絵は山本春正の挿絵を模したもので、横本の寸法に合わせて慶安本の縦長の画面の上下を省き左右に描き足したものとされています。

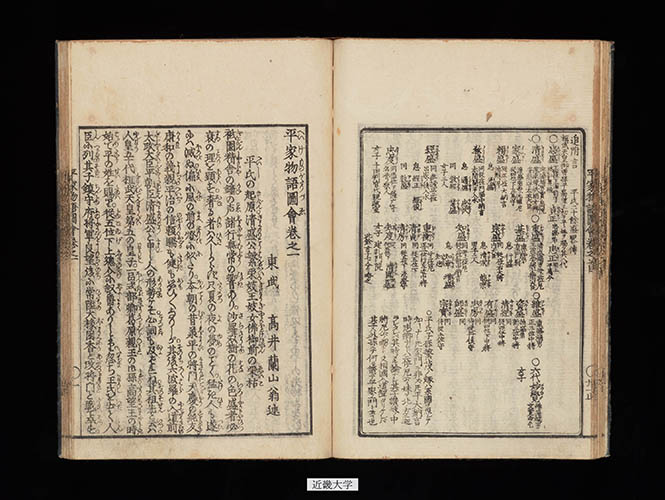

平家物語圖會 前編6巻後編6巻

『平家物語』は平清盛を中心とする平家一門の興亡に焦点を当てた軍記物語。「祇園精舎の鐘の声

諸行無常の響きあり」の冒頭句で知られる序章に始まり、前編では平家一門の興隆と栄華、それに反発する反平家勢力の策謀などが語られています。後編は源氏勢の進攻と源平合戦、そして平家の滅亡が記述されています。勇壮な合戦譚を主題としながらも、盛者必衰の理や無常が織り交ざり陰影に富む「あわれの文学」とも評されます。

本書は『平家物語』を簡略に記述した絵入りの読本(よみほん)です。挿絵を描いた有坂蹄斎は、蹄斎北馬(葛飾北馬)の雅号も持ち、葛飾北斎の門人の中でも筆頭にあげられる人物です。

表紙のアゲハ蝶は平氏を、リンドウの花は源氏をそれぞれ表しています。

奥の細道

元禄15(1702)年に刊行された『おくのほそ道』は全行程約2,400kmにおよぶ壮大な紀行文で多くの名句が詠まれています。「月日は百代の過客にして行きかふ年もまた旅人なり」で始まる一節も有名です。所蔵本は寛政版です。

江戸名所圖會 7巻

江戸時代後期の日本の絵師長谷川雪旦による写実性の高い挿絵で有名なガイドブック。江戸府内だけでなく北は大宮から、西は日野、東は船橋辺まで名所旧跡や神社仏閣、市井の賑わいを挿絵入りで紹介しています。

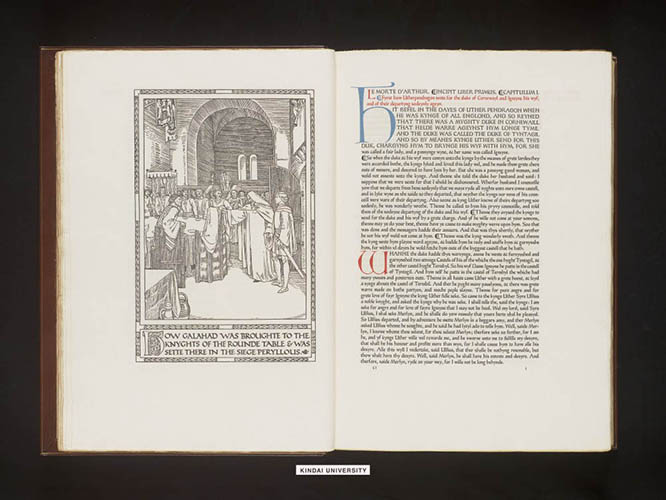

マロリー『アーサー王の死』

15世紀イギリスの散文作家トマス・マロリーが原作の中世騎士文学。アーサー王の誕生から死までその生涯を物語った作品です。アーサー王は6世紀頃実在したケルトの武将で、ケルトの王国再興の夢を託す英雄として伝説化し、アーサー王伝説として中世ヨーロッパ全土で親しまれました。13世紀アーサー王の物語はフランス語の散文として流布しますが、15世紀マロリーによって英語散文に翻案集大成されました。イギリス最初の印刷業者キャクストンにより出版されて以降、当代散文のひとつの模範とみなされ近代英文学にも多大の影響を与えました。

本書は著名なプライベート・プレスのひとつアシェンデンプレスで1913年に制作されたもので、アシェンデンプレスの代表的活字スビアコ活字が使用されています。挿絵はチャールズ・ギアとマーガレット・ギアによる木版画。赤と青の頭文字はグレイリー・ヒューイットによってデザインされました。モロッコ革装。147部限定。