この戦後の二期目となる開業時に大沼電鉄は戸井線の地方鉄道敷設申請をおこなったのである。申請は昭和二十六年五月二十二日に提出され、国鉄線五稜郭駅、戸井間約二九キロメートル、軌間一〇六七ミリメートルにディーゼル車を運転する計画であった(「免許大沼電鉄株式会社」昭和二一~二七年 国立公文書館蔵)。この申請の中で、敷設区間が「国有鉄道において昭和十一年十月から昭和十七年九月まで路盤を略完成せるものを借入れて使用するもの」とあり、全区間が未竣工線である戸井線を使用するものであることがわかる。この大沼電鉄による戸井線建設に対して、沿線町村から促進運動も起こっていた(昭和二十五年三月六日付「夕刊はこだて」)。しかし申請からわずか一年後の昭和二十七年三月、資金調達ができず大沼電鉄による戸井線敷設は申請を取り下げたのである。その後電鉄自体も経営が悪化し、同年七月、電鉄の営業廃止を申請し、十二月に廃線となったのである

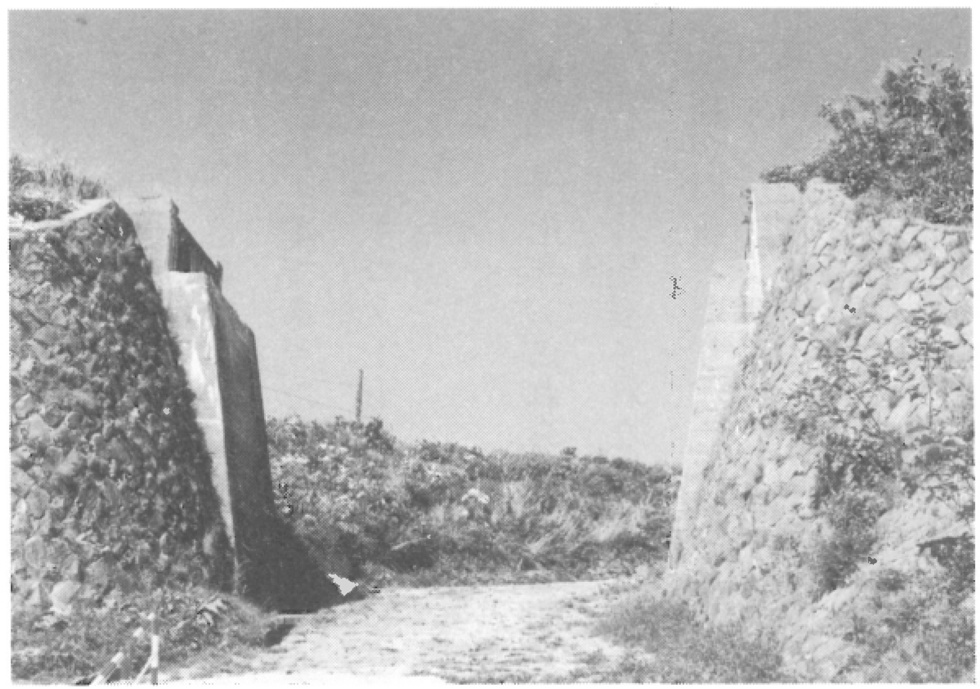

函館バス上新湊バス停付近に残る橋梁

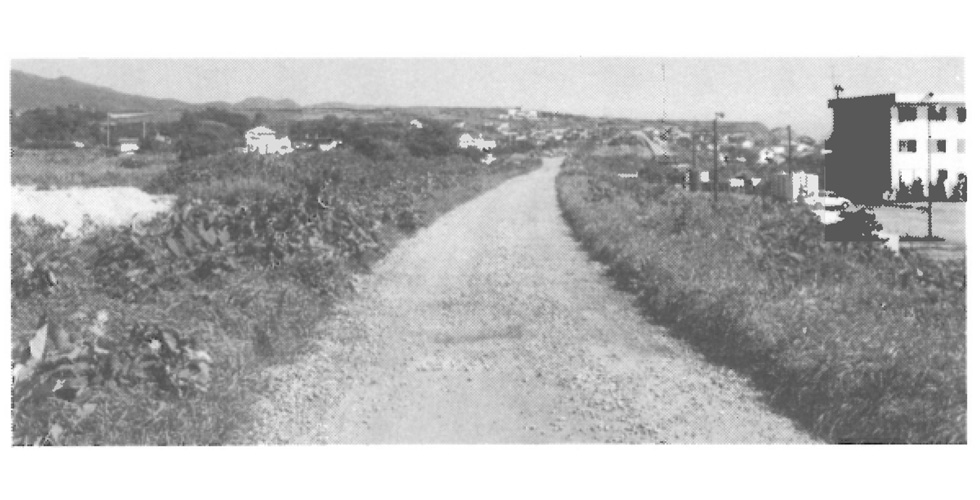

汐泊川より古川町方面へ延びる道床跡

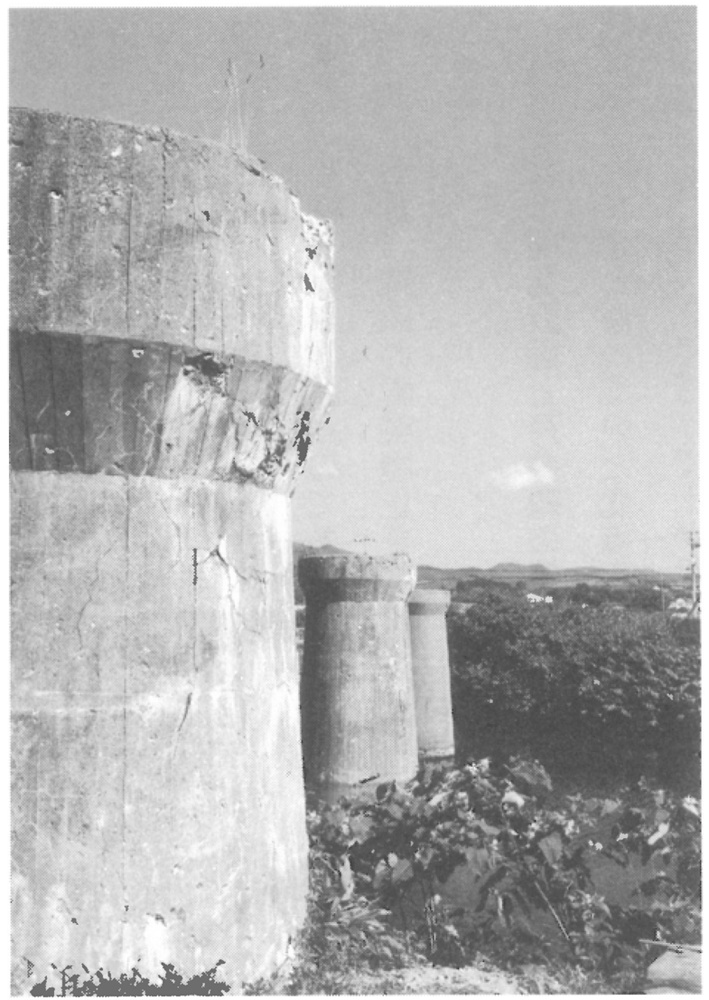

汐泊川に今も残る橋脚

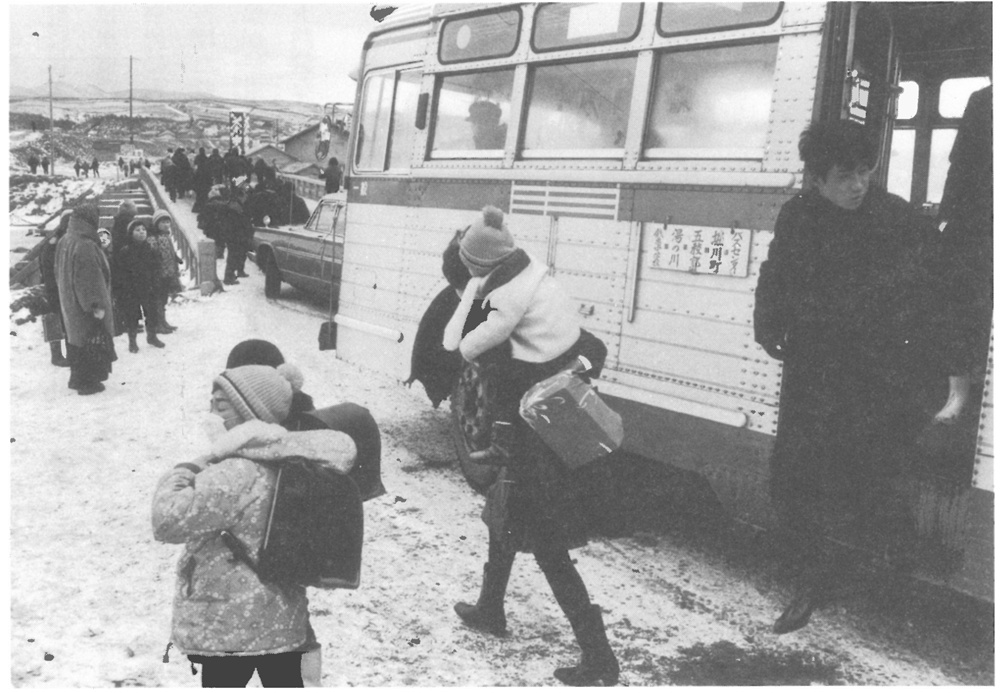

函館バス新湊町のバス停・昭和43年(俵谷次男提供)