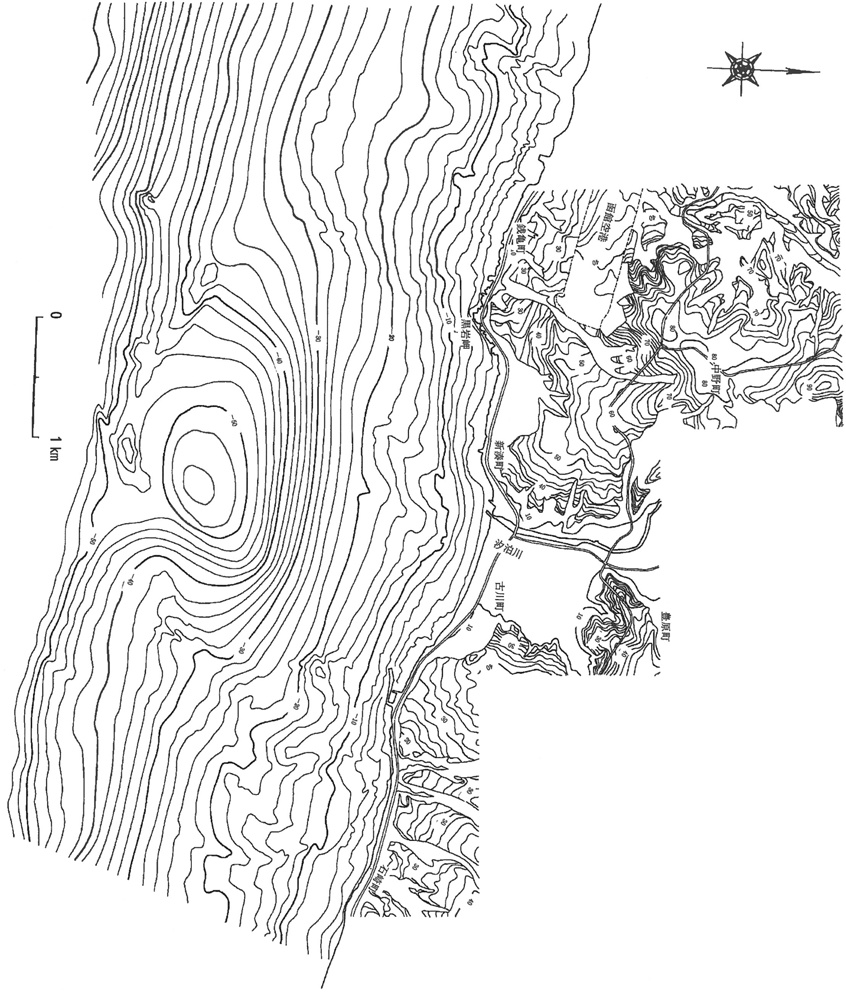

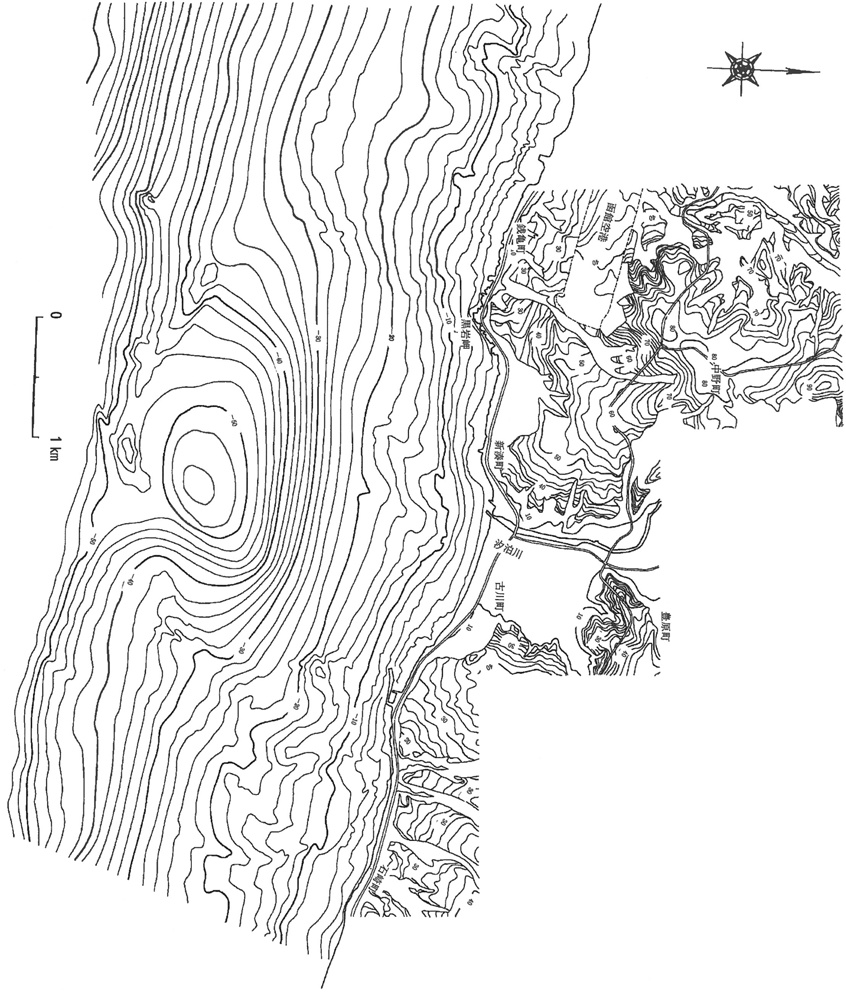

さらに興味深いことには、この時の噴火口が次のように推定された(山縣ほか1989)。まず、偏西風に乗った銭亀沢降下軽石層の分布から、粒径分布の等層厚線を地図上に示す。すると、分布の軸は、津軽海峡に面する

小安付近の海岸からほぼ東北東方向に延び、

女那川を通って太平洋に抜けている。一方、その軸に沿う軽石分布の西側の限界は、汐

泊川河口付近となる。また火砕流堆積物に含まれる岩片の最大径に注目すると、河口付近に向けて東西両側から粒径が急に大きくなっている。そこで、五万分の一津軽海峡中央北部測量原図(昭和十六年測量、水路部内資料)の海図に、付近の海底に給源火口と思われる地形がないかを探した。その結果、汐

泊川河口の南沖合い二・五キロメートルの陸棚上に直径約二キロメートルの楕円形の凹地が見つかったのである。このようにして、銭亀沢には厚い火砕流堆積物が覆っていることが明らかにされたばかりでなく、汐

泊川の河口沖にその時の噴火口まであることが明らかになった。

平成二(一九九〇)年に函館市が刊行した一メートル間隔の等深線を持つ二万五千分の一浅海底地形図には、詳細な海底の微地形が再現された(図2・1・9)。それによれば、確かに汐

泊川の真南二・五キロメートルの深度五四メートルを最深部として、東西三キロメートル、南北二キロメートルの楕円形をなす凹地がある。その中央部は広い砂地であるが、対照的に凹地の南縁は底からの比高が一〇メートル前後の切り立った露岩列に縁取られ、火口壁であることを示している。この凹地が、小カルデラといってもよい巨大な火口であることはほぼ間違いない。

図2・1・9 汐泊川沖合いの浅海底凹地

汐

泊川河口の南、2.5キロメートルのところに、南縁を切り立った露岩列で取り巻かれた明かな凹地が存在する。漁民の話によれば、温水の噴出場所もあって、火口の可能性が高い。