故内沢カトの家に嫁いできた内沢みえは、義母の生い立ちと巫業のひとこまを次のように語ってくれた。

「義母は明治三十八年に現在の戸井町小安で生まれ、昭和六十三年に死亡した。片目は全く見えなく、一四歳に巫業で生活してゆくことを決心した。初め津軽出身のイタコの弟子になり、その後二人の修行者の弟子となった。北海道を転々としながら、オシラ様の祭り方をはじめ、加持祈祷、障り因縁を取り除く方法などのイタコとしての素養を身に付けた。その後、神道系宗教団体である神習教の巫子となり、カミ(神)様としての仕事をしていた。戦後一〇数年はイタコは社会的に蔑まれる傾向があった。このためにホトケ降ろしは極く限られた人に頼まれた場合以外はやらなかった。社会が落ち着き始めた時に、再びイタコとして活躍するようになり、正月、六月、九月に二十三夜講やオシラ様を祭り、加持祈祷をやっていた。」

二十三夜講(ニジュウサンヤさん)は経済的に余裕のある家でおこなわれていた。古川町では田中宅で故内沢カトによりおこなわれていた。この二十三夜講はオシラ様(神)の祭りでもあった。録音年月日は不明であるが、内沢みえ提供の田中宅での二十三夜講の録音テープによれば、祭は次のような告げ経で開始されている。

資料2 告げ経 故内沢カト伝承

本日は相い仲立ちを頼み頼まれ、天には二八ショーブの神(?)、地には三六ボージ(?)のカミはなおりキデンなおり、そこもどホンザイアソブはろ、速やかに白神十六善、田中一同の志し、並びには当山参詣の面々の志しを持って本日の御祈祷の所秋の大祭、長谷川一同各々志しを持ってカナイ(家内)にお変わりもなく、アサエ(朝夕?)のアズロウ(煩う?)事身に災い、心の災い、ケ物(獣)魔物の災い 物トリ(物盗り?)の災い、アサエのアヅロウことも無く、末永くコウチ(交通?)安全、海上安全、並びに火難、盗難、水難、険難、来る病気の逃れる流り来る風邪の災い無く、八百番の大難は小難のなさしめ給えジューホンダイ。~(中略)~イセイ(伊勢)の国はイセイシメイテイジョウ皇大神(伊勢神明皇大神宮)尾張の国 熱田大明神 ダイク四二才 イグ八〇とう二才おんがむはなかにはとうとう荒神と呼ばわれえ給え~(略)~南無大慈大悲の観世音菩薩、南無大慈大悲の観世音菩薩、一番は久渡寺の観音?~(略)~恥かしんながらも一切衆生の祭文は、読み上げ奉り本日相仲立ぢ頼み頼まれ。

これで一応、告げ経は終了している。この録音テープから神仏混合をうかがわせる伝承であることが理解される。

次に経文とも呼ばれているオシラ(オシラ神)祭文の開始は渋谷道夫によると次のとおりである。「はったげなるずすうは、たがせたまえよきまん長者殿、きまん長者殿、十二単衣をひぎ重ね、夜寂しくもなあく、昼も寂しくなあぐ」(前掲『北海道の研究』)

内沢みえ提供の田中宅での二十三夜講の録音テープでは、次の部分から録音されている。

資料3 オシラ祭文 故内沢カト伝承

…衣装をひぎ重ね、きまん長者殿、玉織姫、たまよ、きまん長者は、日本一のきまん長者殿、日本一の番付には、のりすめ給え(以下略)

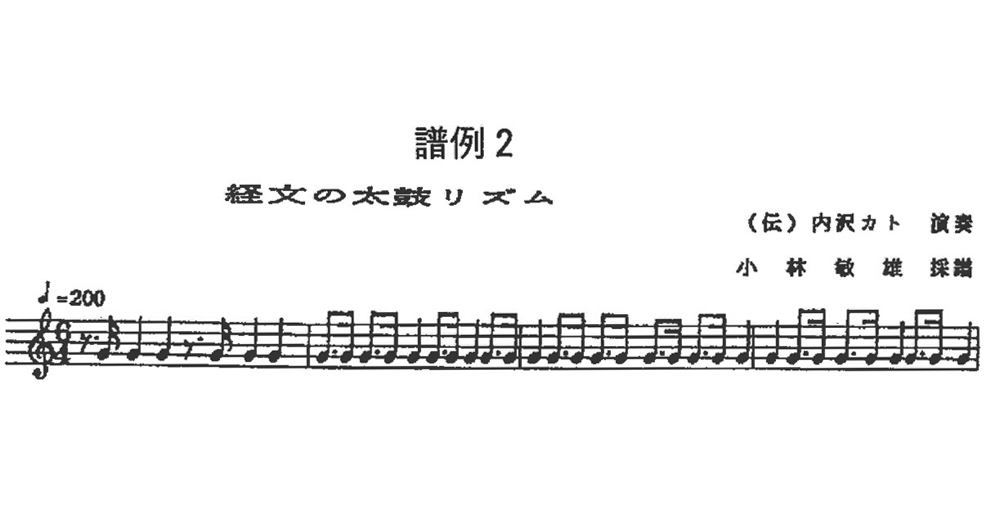

このテープのオシラ祭の祭文の一部分には、今野圓輔が「オシラ遊びの祭文は、二千年も大昔に支那で書かれた、最古の伝説集だった挿神記類に由来し」と指摘している部分と重なるところがあるように思われる(『馬娘婚姻伝譚』)。故内沢カトの録音テープを聞いた笹森建英は「このテープだけでの判断は難しいが、故内沢カトの祭文は青森県の祭文より整理されている印象を受ける」という。伝承過程によってもたらされた変形か、あるいは個人様式による違いか不明である。参考まで告げ経文の太鼓のリズム一部分を記しておく(譜例2)。田中家では、故内沢カトの死後オシラ祭をできる人がいなくなり、青森県弘前市久渡寺にオシラ様を返したという。

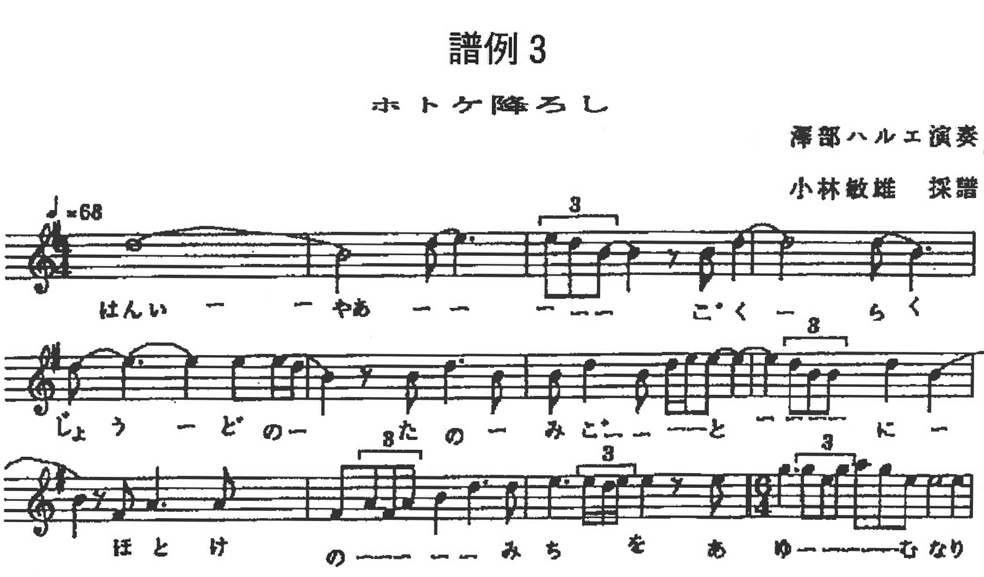

銭亀沢出身で現在近隣の上湯川町で巫業を営む澤部ハルエは「ホトケ降ろしの方法は年齢などにより五種類ある。ここのオシラ様の本祭は三月十六日であり、月々の十六日にも祭をおこなっている」という。成田光治の『つがるは今 1』では笹森建英の言葉として「どのイタコの祭文も、西洋音楽の歌の概念を当てはめる事ができない。フレーズの組み合わせがあれば歌といえるが、祭文にはそのフレーズ構成がないんです」と旋律構造について指摘している。

故内沢カトの祭文も同様な指摘が可能であろうと思われる。これに比して澤部ハルエのホトケ降ろしの旋律は近代的な影響が見られる。使用音域が青森県のイタコに比べて広いと思われる(譜例3)。澤部ハルエのホトケ降ろしの旋律から判断される限りでは、旋律的な面での青森県のイタコとの繋がりは不明である。

譜例2 経文の太鼓リズム

譜例3 ホトケ降ろし

資料4 ホトケ降ろしの祭文(例) 澤部ハルエ伝承

ハイ(ン)ヤー極楽浄土の頼みごとにエ/仏の道を(よ)歩むなら昭和五十年四月の十日の仏の道を歩むより/我が道くる道教える道に 辿り着かむが 教えて下されみうにちに(身内に)/わが子の行く末家の迷いの行く末に そなたのおつからを教え下されと身を守りつつ来る/不常光明照らされて(以下略)