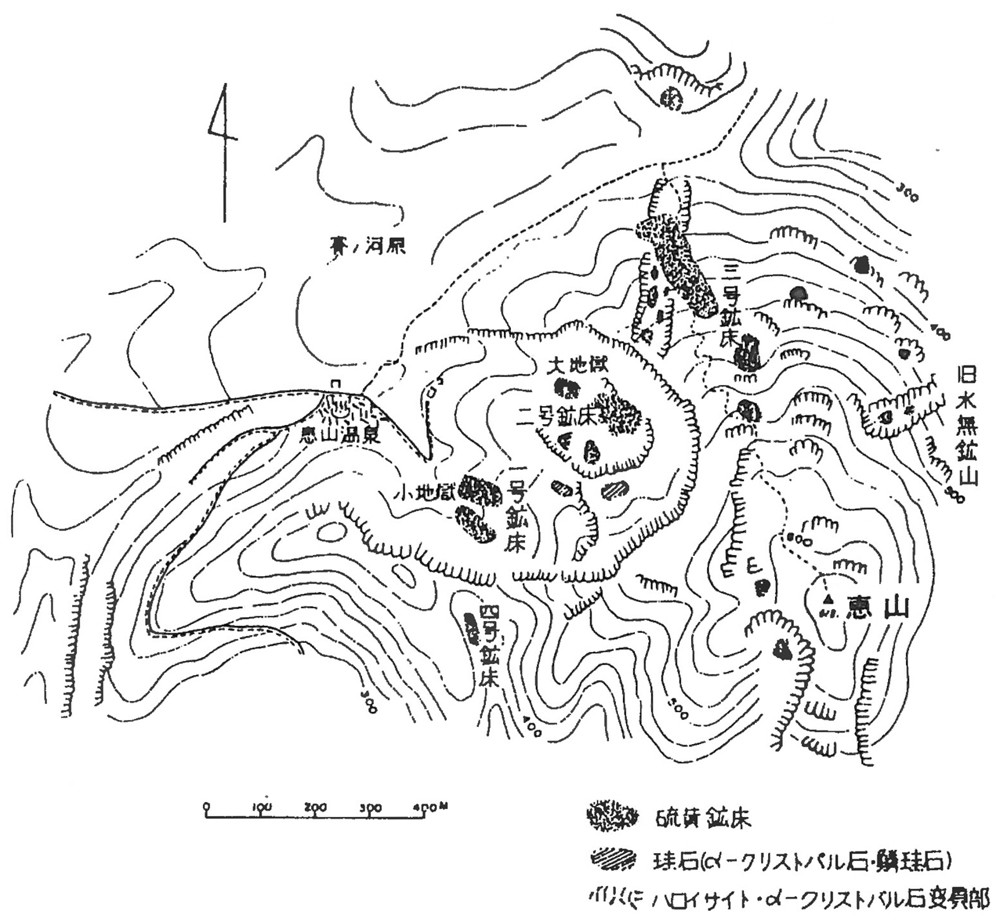

この鉱山の硫黄鉱床は、昇華鉱床(しょうかこうしょう)が主体で、一部には鉱染交代(こうせんこうたい)による岩鉱(がんこう)の部分もある。最近まで稼行された鉱床は、小地獄および大地獄といわれる爆裂火口内にあって、それぞれ1号鉱床、2号鉱床とよばれた(図1.25参照)。このほか、3号鉱床・四号鉱床・山の鉱床などがあり、かつて稼行された。恵山の硫黄鉱床の母岩(ぼがん)は、円頂丘溶岩ならびに爆裂火口内の岩屑(がんせつ)で、後者の中にはしばしば富鉱部(ふこうぶ)が形成されている。鉱床の形態は不規則な塊状、層状、または脈状である。一般に地表下10〜50センチメートルまでは、硫黄の濃集が著しく、平均品位 s40〜50%に達しているが、それ以深では概して急激に品位が低下する。母岩は、鉱床およびその周辺で黒色・粗漿(そしょう)の軟弱な岩石に変質しており、しばしば粘土化(ハロイサイト−クリストバル石)もみられ、微細な硫化鉄鉱(りゅうかてっこう)が鉱染(こうせん)している。20〜50メートル離れた外縁部では、明礬(みょうばん)石化・珪化(蛋白(たんぱく)石・クリストバル石−鱗珪(りんけい)石)などの変質を受け、完全に脱色して乳白色の岩石に変わっている。

図1.25 恵山鉱山の硫黄鉱床(藤原・国府谷,1969原図)

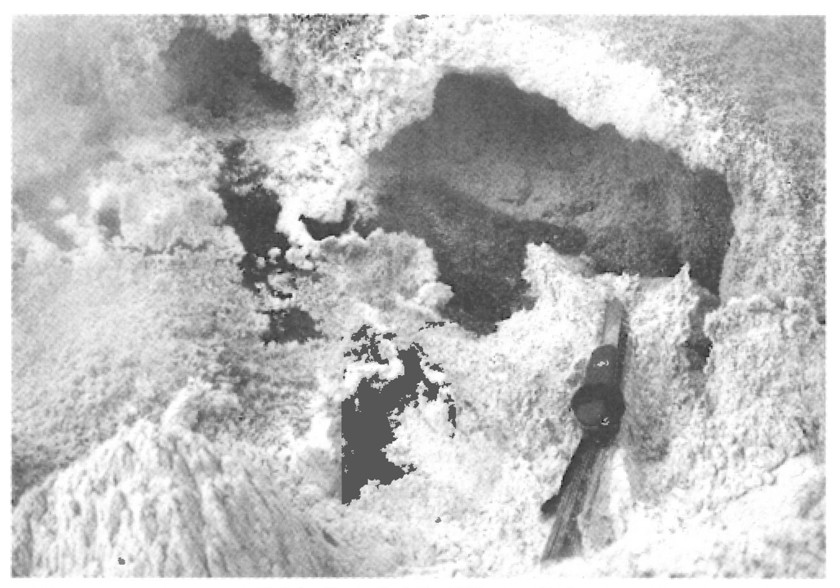

噴気孔に生じた昇華(しょうか)硫黄(濃黄色の針状結晶、β−硫黄主体)は、品位 s90%をこえる(写真1.14)。噴気孔付近に網状〜鉱染(こうせん)状をなす鉱石は、昇華硫黄の付着した灰色鉱(s8〜16%)と、硫化鉄鉱の多い黒色粘土鉱とに分けられる。硫化鉄鉱は、普通、s5〜10%、多いところでs15〜16%含まれている。硫化鉄鉱および硫黄の集合体を被覆したり、母石に鉱染(こうせん)した雄黄(ゆうおう)(As2S2)および鶏冠石(けいかんせき)(AsS)の産出も知られている(渡辺、1933)。昇華物(しょうかぶつ)としてIwasaki et al(1962)は噴気孔周縁に硼酸石(ほうさんせき)〔B(OH) 3〕を報告している。また、円頂丘南側のタカノス沢の上流には、白色粘土に混じって石膏の結晶の産出が報告されている(佐藤、1922)。ただし、同地点で最近採取された菊花〜羽状の結晶は、X線回折(かいせつ)の結果、濁沸石(だくふっせき)(Law montite,CaAl2Si4O12・4H2O)と同定された(坪、1983)。

写真1.14 2号鉱床(大地獄)の噴気孔と昇華硫黄の針状結晶(1997年10月近堂撮影)

恵山鉱山の硫黄鉱床は、昇華鉱床(しょうかこうしょう)が主体であるが、沈殿型鉱床(ちんでんがたこうしょう)の大規模鉱山として、古武井川の上流、丸山火山(691.1メートル)西南西1.3キロメートル付近に古武井硫黄鉱山がある。高畠・斎藤(1951)の調査によれば、本鉱山の硫黄鉱床は、鮮新世末期−更新世初期に噴出した丸山火山噴出物(主に普通輝石シソ輝石安山岩・火山角礫岩、下部に凝灰角礫岩・凝灰質砂岩・粘土を伴う)の崖錐堆積物を母岩としている。鉱床型式は、近傍の常盤松、大梶鉱山と同様に、主として沈殿型、一部には鉱染(こうせん)・交代鉱床の部分もある。本鉱山の硫黄は、昭和28年(1953年)まで採掘されたが、鉱床の詳細については、坑道が崩落しており不明な点が多い(庄谷・高橋、1967)。

本鉱山は、古武井村の住民山野千松により発見され、元治(がんじ)元年(1864年)古武井村の総代福沢善次郎がこの硫黄鉱床の採掘に着手した。その後、明治34年(1901年)山縣勇三郎、翌年、押野常松らによって本格的に開発され、明治44年(1911年)三井鉱山が経営するようになり繁栄をきわめた。生産量も最盛期2,000トン/月に達した。明治30年後半からの露天掘りは、表層18〜24メートルを剥ぎ(剥土)、沈殿型鉱床を露天掘りと坑内掘りで採鉱した(恵山町ふるさと民話の会、1992)、大正3年(1914年)、同鉱山の硫黄生産量は最高を記録するが、大正7年(1918年)三井鉱山は古武井硫黄鉱山を閉山する。

第2次大戦後の昭和24年(1949年)、古武井硫黄鉱山の未開発鉱の採掘に、朝日硫黄株式会社大梶鉱山が着手した。昭和27年(1952年)の同鉱山の生産計画によると、蒸気精練100トン/月、溶剤精練50トン/月であったが、経営は収支償わず、昭和28年(1953年)閉山した(尻岸内町史)。

本鉱山の硫黄鉱床は大規模で、残鉱量は予想しえないと報告されている(高畠・斎藤、1951)が、古武井川の上流・流域に存在し隆盛を極めた青盤(精錬所)・双股(鉱山事務所・選鉱所)・中小屋(精錬所・分校、通称天原学校)・暗渠(商店街)・七曲(鉱山病院)・旧山(鉱山事務所・神社)・露天掘り跡など、幾多の産業遺跡は、わずかにその面影を残すのみとなっている。当時、馬車鉄道が通った立派な道(後に林道)も最近の集中豪雨で寸断され、旧鉱山への道も閉ざされている。

明治34年(1901年)から大正7年(1918年)の間、一時は硫黄生産東洋一を誇った本鉱山の盛衰については、恵山町民話の会編集『古武井鉱山物語』(1992年発行)に詳しい。昭和28年(1953年)の閉山後40年を経ても古武井川(本流)には今だに旧鉱山の強酸性排水(鉱毒水)が流れ込み、ほとんど魚影を見ることはないという。