天皇の終戦宣言・日本軍の敗戦の結果、日本はアメリカを中心とする連合国軍の占領下におかれ、占領政策の最高決定機関としてワシントンに米英ソ中など11カ国からなる極東委員会が設けらた。そして、東京にはGHQ・連合国軍最高司令官総司令部(1945.8.28、横浜税関に設置、同9.15、東京に移転)が設置され、最高司令官にマッカーサー(対日戦争の最高司令官)が着任、また、諮問機関として対日理事会がおかれた。以降、占領政策はGHQ・マッカーサー・アメリカの主導で強力に進められた。

日本は、徳川幕政下200余年にわたる鎖国の時代があったこともあり、歴史上、一度も外国に占領された経験のない国であり、占領政策は予想もつかない状況にあった。しかし、同じ敗戦国のドイツやイタリアと異なり、沖縄を除けば、国内での陸上戦や反政府運動もなく、政府は敗戦後も国内統治能力を維持していたので、連合国軍は、日本政府を通じて間接統治を行った。このことは、連合国軍の日本占領が大きな混乱もなく行われた重要な要因となった。

非軍事化と民主化

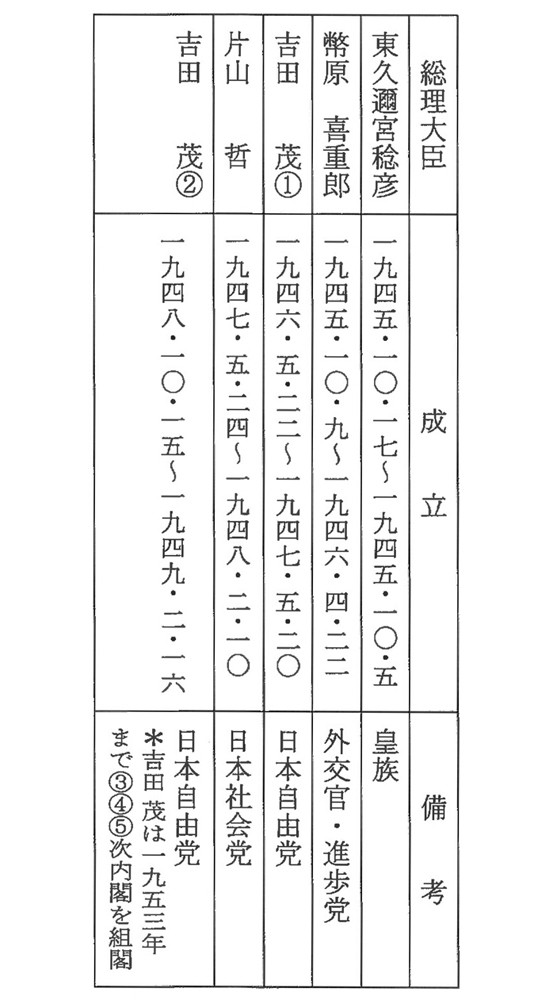

アメリカの対日占領政策の基本方針は、日本が再び世界(とりわけアメリカ)の脅威にならないように、その軍事能力を徹底的に破壊すること、そのために、国内体制を民主化することにあった。1945年8月15日鈴木内閣は総辞職し、17日、天皇の権威の延長として成立した(皇族)東久邇宮稔彦(ひがしくにのみやなるひこ)内閣は国体護持を掲げ旧秩序の維持にあたり、そのような課題に対応できず退陣(10月5日)、GHQは占領政策に反対する動きに厳しく対処しながら、同年10月9日成立した幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)内閣に対して、①婦人の解放、②労働者の団結権の保障、③教育の自由主義化、④圧制的諸制度の廃止、⑤経済の民主化の『五大改革指令』を発するなど、非軍事化と民主化の政策を推し進めさせるために、矢継ぎ早に命令・指令を発した。以下に、1945年にGHQの発した主な命令・指令を列挙する。

・ 9月 2日 ミズリー号艦上で降伏文書に調印する。

陸海軍解体を命令する。

軍需工場に終止命令が出る。

・ 9月11日 戦犯容疑者の逮捕命令を出す。

・ 9月29日 新聞・映画・通信その他一切の意思表示の自由に関する制限撤廃を指令する。

・10月 4日 政治信教ならびに民事の自由制限撤廃に関する覚書を発表し、政治犯を即時釈放・思想警察廃止を指令する。

・10月 6日 神道の特権廃止を指令する。

・10月11日 五大改革を指令(前述)する。

・10月22日 教育目標・教育政策を指令する。

・10月31日 軍国主義教員の即時追放を指令する。

・11月 2日 財閥解体を指令する。

・11月 9日 サイクロトロン(原子核の人工破壊に用いるイオン加速器)破壊命令される。

・12月 9日 農地改革を指令する・農地調整法改正法案公布される(第1次農地改革)。

占領下の政府であり、当然これらGHQの命令・指令に、速やかに従い対応したが、国民にとっては、戦時中の弾圧からの解放に両手を上げ受入れるもの、伝統や習慣や秩序から戸惑いを覚えるもの、当然と考えられるもの、考えられないもの、様々であり対応に右往左往した。だが、1946年(昭和21年)1月1日に発せられた勅書(天皇自身のお言葉)は、明治以来の日本国民の国体の価値観を一変させた。

いわゆる天皇の人間宣言である。

惟(おも)フニ長キニ亘(わた)レル戦争ノ敗北ニ終リタル結果、我国民ハ動(やや)モスレバ焦燥(しょうそう)ニ流レ、失意ノ渕(ふち)ニ沈淪(ちんりん)セントスルノ傾キアリ。詭激(きげき)ノ風漸ヲ長ジテ道義ノ念頗(すこぶ)ル衰ヘ、為ニ思想混乱ノ兆(きざし)アルハ洵(まこと)ニ深憂(しんゆう)ニ堪(た)ヘズ。

然(しか)レドモ朕(ちん)ハ爾等(なんじら)国民ト共ニ在リ、常ニ利害ヲ同ジクシ休戚(きゅうせき)ヲ分タント欲ス。朕(ちん)ト爾等(なんじら)国民トノ間ノ紐帯(ちゅうたい)ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神(あらつみかみ)トシ、且ツ日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延(ひい)テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空(かくう)ナル観念ニ基クモノニ非ズ。

(新日本建設に関する勅書の後段の部分・朝日新聞)

この勅書は、昭和21年元旦に天皇が国運振興のために発したもので、まず、最初に五箇条の御誓文を全文(後述)掲げて、その趣旨にそって新日本建設を目指せと諭し、次いで、敗戦後の国民の失意と道義の衰えを憂い、天皇と国民とが心を1つにして国家再建に向かうことを希望したものである。この中(傍線の部分)で、天皇が自らの言葉で神格を否定している部分があり、それが重視され天皇の人間宣言と呼ばれたのである。後年、1977年(昭和52年)8月、天皇自らが語られたところによると、この勅書の第1の目的は五箇条の御誓文の趣旨を改めて強調することにあった。それはマッカーサーがぜひ御誓文の全文を記して欲しいという要望に答えたものであり、天皇の神格否定は第2の問題であった。ということである。

しかしながら、この天皇の人間宣言は大きな衝撃を与え、日本国民の国体に対する価値観を180度変えるものとなり、そして、日本の非軍事化・民主化を加速度的に進める契機となった。

(五箇条の御誓文)

明治元年三月十四日、天皇が京都御所内の紫宸殿に群臣を集め、国家の基本方針を天地の神々に誓った文

一、広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スベシ

一、上下心ヲ一ニシテ盛ンニ経綸(けいりん)ヲ行フベシ

一、官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦(う)マザラシメン事ヲ要ス

一、旧来ノ陋習(ろうしゅう)ヲ破リ天地ノ公道ニ基クベシ

一、智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スベシ

1946年(昭和21年)元旦、「天皇の人間宣言」という、天皇自らの神格を否定した勅書に呼応するように、同月、GHQは軍国主義者・超国家主義者とみなされる各界の旧指導者たちの公職追放を指令した。教育改革の面では前年のGHQの教育目標・教育政策の指令を受け1947年(昭和22年)3月、平和主義と民主主義を基本理念とする教育基本法、6・3・3・4制の新教育制度を定めた学校教育法が制定され、4月から実施された。この結果、男女共学や9年の義務教育制が採用された。

財閥解体と農地改革

経済の民主化として特に重要視したのは、財閥解体と農地改革であった。

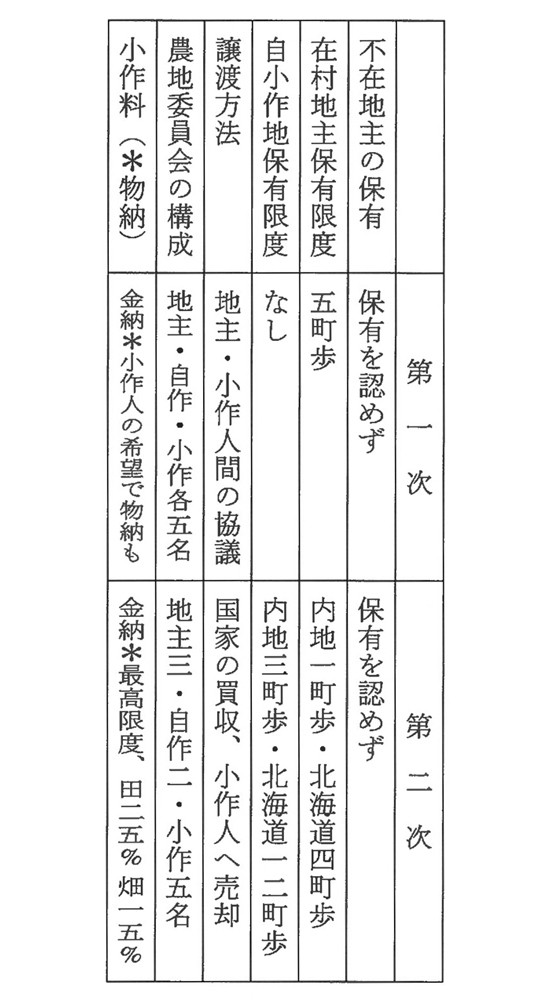

財閥解体については、前年11月の財閥解体指令に基づき、三井・三菱など財閥の資産凍結にはじまり1947年(昭和22年)制定の独占禁止法や過度経済力集中排除法によって、巨大企業の分割が行われた。このことは、日本の再軍備化をおそれるGHQの方策(1945.9.2の軍需工場の終止命令)でもあった。農地改革は江戸時代後期から続いた農村構造の革命的改革であった。改革は2度にわたって実施され、不在地主の全小作地と在村地主の平均1町歩(北海道は4町歩)を超える小作地が、国家に強制買収され小作人に安く譲り渡された。その結果、長い間農村を支配してきた寄生地主制は一掃された。

農地改革の指令

第一項 日本帝国政府は、民主主義的傾向の復活強化に対する経済的障碍を除き去り、人民の権威尊重を樹立し、日本農民を数世紀におよぶ封建的抑圧のもとにおいてきた経済的束縛(註①)を破壊するための、日本の土地を耕すものがかれらの労働の果実を享受する平等な機会を持つことを保証するやうな措置をとるやう指令する。

第二項 この指令の目的は、全人口の殆ど半分(註②)が農耕に従事してゐる日本の農業構造を永きにわたってむしばんできた害毒を除去するにある…(註③)

第三項 従って日本政府は本司令部に対し、農地改革計画を一九四六年三月十五日或いはそれ以前に提出することを命ぜられる。

第四項 この計画は次の諸計画を含むべきである。

(A)不在地主から耕作者への土地所有権の移転

(B)公正な価格で農地を非耕作者から購入する規定

(C)小作人の所有に応じた年賦による小作人の土地購入規定

(D)小作人たりし者が再度小作人に転落することを合理的に防止する規定(農地改革顛末概要)

(註①) 江戸時代後期から発達してきた寄生地主制・小作制を指す。

(註②) 1946(昭和21)年現在の全人口7,580万人の内、農家人口 3,424万人

(註③) 省略部分で特にはなはだしい弊害として、農地への過度の人口集中・小作料の高額・農家負債の大きさ・政府の差別的財政政策、統制をあげる。

農地改革は1945年(昭和20年)12月9日、GHQの指令によって着手された、指令は4項からなり、民主主義推進のために寄生地主制を廃止すること、そのための計画を至急提出することを命じている。これに応じて政府は、翌昭和21年2月から第1次の改革を実施したが、きわめて不徹底な内容であったので、同年10月に「自作農創設特別措置法」を定めて第2次改革が行なわれた。

農地改革の要点は次のようなものであった。

[表]

社会の混乱

敗戦直後、日本は深刻な経済危機に見舞われた。空襲による破壊、軍事産業の撤去などにより生産力は極度に低下し、物資の不足は極端なインフレーションを招いた。

政府は1946年(昭和21年)2月17日、金融緊急措置令を公布・施行、預金を凍結するなど物価上昇を阻止しようとしたが、効果は見られなかった。これに拍車をかけてたのが前年の(昭和20年)史上稀に見る凶作による深刻な食料不足であった。

朝日新聞の調査では、1946年8月当時、公定価格で米1升(1.5キログラム)5円89銭がヤミ値で84円6銭、醤油1升(1.8リットル)6円がヤミ値で109円7銭、靴下1足4円50銭が同18円50銭になっている。政府統計では、東京の小売物価指数1934~1936年(昭和9~11年)の平均に比べて、1946年8月は21倍、1947年8月には50倍、1948年8月にはなんと172倍に達している。食糧庁の家計調査では、1946年(昭和21年)の1人1日の摂取量は1280カロリーで、1937年(昭和12年)の約64%にすぎず、しかも配給によって確保されたのはわずか864カロリー、残りはヤミで補うしかなかった。家計に占める食料費の割合(エンゲル係数)が70%を超すといわれた。

このような状況、また、前年(1945年)、労働組合法が制定され労働者の団結権・団体交渉権・ストライキ権が保障され、労働運動が行われるようになったことも相俟って、1946年には各地で、食料メーデーや「米よこせ」デモが行われた。この年6月末の食料配給の全国平均遅配日数は9.7日にもおよんだ。この対策に、占領軍は同年11月から翌1947年10月まで、約165万トンの食料を放出したといわれる。これにより日本人は敗戦後の食料・生活危機をなんとか乗り切ることができた。

この危機にあたり、結成されたばかりの労働組合が果たした役割は大きい。労働運動については、1946年(昭和21年)9月、労働関係調整法が公布されさらに充実したが、翌1947年(昭和22年)1月31日、官公庁の労働者が中心に宣言された「2.1ゼネスト」は、社会の混乱をおそれたGHQの命令によって中止された。以降、官公庁労働者の労働運動については、公共の奉仕者の立場上諸々の歯止めが掛かるようになるが、同年4月7日の労働基準法制定により、労働条件が大きく改善されるようになった。

政党の復活

1940年(昭和15年)の大政翼賛会の結成により解散していた政党が、民主化の進む中で次々と復活した。旧立憲政友会系の日本自由党、旧立憲民政党の流れをくむ日本進歩党、無産政党諸派を統合した日本社会党、戦前は非合法とされていた日本共産党などの諸政党が続々と再建・結成され活動を再開し始めた。そして、1946年(昭和21年)5月、婦人参政権獲得後の衆議院議員総選挙では日本自由党が第1党となり、総裁吉田茂を首班とする政党内閣が14年ぶりに復活した。また、この選挙で注目すべきは39名の日本で初めての女性議員が出現し、男女同権・民主主義時代の到来を象徴していた。

占領下の内閣総理大臣