議会 昭和22年4月30日、戦後、初の村会の改選が行われた。村会の制度は戦前から存在していたが、民主新憲法・地方自治法制定後では本質的にも制度的にも相当の改革が行われた。まず、尻岸内村会から尻岸内村議会と改称され、選挙権は満20歳以上の男女全てに与えられ有権者が大幅に増加した。議員定員も22名に増加し、村民の満25歳以上の男女は(基本的に)誰でも立候補できるようになった。議会を運営する議長はこれまで村長兼務、副議長は助役兼務であったが、ともに議員の互選により選出され、これまで村長から提案される議題について理解し意見を述べる村会から、行政執行・施策(条例案)を議論をする場、議員自らが議案(施策)を提出する場と変革していった。

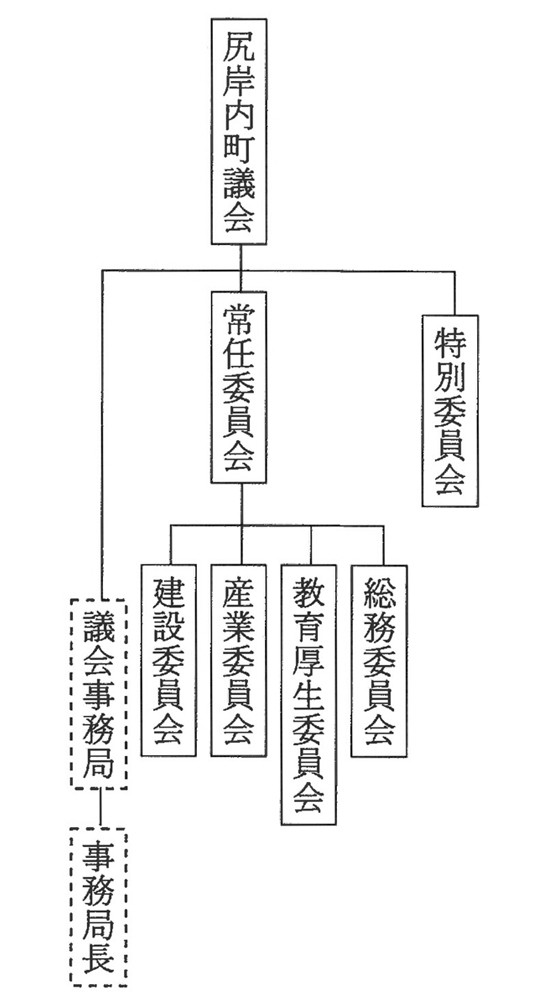

すなわち議員の専門性が問われることにもなり、議会内に常任委員会を置くことができることになった。昭和31年9月25日の地方自治法の改正では「一議一委員制」に改められ、委員会構成は「総務・産業・建設・教育構成」の4委員会編成となった。又、議会事務局は最初、村総務課長が兼務で書記長として勤めていたが、昭和39年3月22日に村長部局から独立した議会事務局の設置を議決、事務局長・事務局員2名で構成された。

この時代、議会の制度改革に始まり、議会・議会議員本来の機能、執行機関(役場)から独立した住民の意志機関として、議会の基盤を形づくっていったといえよう。

以下、昭和22年4月施行、民主憲法・地方自治制定後の尻岸内村議会選挙から、町制施行後の昭和42年4月施行の尻岸内町議会選挙まで、当選した村会議員・町会議員の各位を記すこととする。

昭和22年4月施行より昭和38年4月施行までの尻岸内村村会議員

| 議席 | 村 会 議 員 選 挙 施 行 年 月 | ||||

| 番号 | 昭和二二年四月施行 | 昭和二六年四月施行 | 昭和三〇年四月施行 | 昭和三四年四月施行 | 昭和三八年四月施行 |

| 一 | 浜田 正義 | 成田 等 | 館山 周吉 | 斉藤 広一 | 中野 仁助 |

| 二 | 菅 英三 | 館山 周吉 | 吉田 亀蔵 | 松本松蔵* | 藤谷 常作 |

| 三 | 中野 仁助 | 中森 政雄 | 小田吉三郎 | 井上 清蔵 | 田中甚太郎 |

| 四 | 渡辺 義雄 | 山内富蔵* | 佐藤留之丞 | 梶原吉太郎 | 加藤 文子 |

| 五 | 砂山 恒雄 | 成田留次郎 | 中森 政雄 | 竹内啓太郎 | 井戸 竹作 |

| 六 | 松本専一郎 | 中野 仁助 | 田村 貞雄 | 浜田 正義 | 大坂岩五郎 |

| 七 | 加藤 清松 | 若山 常良 | 成田 等 | 井戸 竹作 | 山崎勇次郎 |

| 八 | 佐藤留之丞 | 浜田 正義 | 三上 長健 | 成田 等* | 川村 留吉 |

| 九 | 吉岡袈裟吉 | 渡辺義雄* | 田中 福松 | 藤谷 常作 | 斉藤 広一 |

| 一〇 | 竹内蔵之助 | 松本 松蔵 | 砂山 恒雄 | 三上長健* | 野呂 菊雄 |

| 一一 | 東 小三郎 | 野呂 力松 | 吉岡袈裟吉 | 佐藤留之丞 | 三好 博久 |

| 一二 | 岩田 末松 | 斉藤 広一 | 斉藤 広一 | 吉田 亀蔵 | 石岡 金蔵 |

| 一三 | 斉藤慶三郎 | 石岡 金蔵 | 井上 清蔵 | 中森 政雄 | 梶村 公平 |

| 一四 | 斉藤 友吉 | 田村 貞雄 | 浜田 正義 | 斉藤武男* | 浜田 正義 |

| 一五 | 野呂 力松 | 谷藤文次郎 | 井戸 竹作 | 田中 福松 | 竹内啓太郎 |

| 一六 | 笹田謙之丞 | 吉岡袈裟吉 | 松本専一郎 | 成田留次郎 | 田中 福松 |

| 一七 | 伊勢勝太郎 | 佐藤留之丞 | 成田留次郎 | 中野 仁助 | 成田留次郎 |

| 一八 | 小田吉三郎 | 斉藤 友吉 | 藤谷 常作 | 石岡 金蔵 | 古部 昭雄 |

| 一九 | 谷藤文次郎 | 岩田 末松 | 中野 仁助 | 山崎勇次郎 | 井上 清蔵 |

| 二〇 | 館山 周吉 | 斉藤慶三郎 | 野呂 力松 | 吉岡袈裟吉 | 寺田 文忠 |

| ニ一 | 成田 等 | 小田吉三郎 | 斉藤 武男 | 田村 貞雄 | 吉田 亀蔵 |

| 二二 | 吉田 亀蔵 | 吉田 亀蔵 | 石岡 金蔵 | 野呂 菊雄 | 佐藤留之丞 |

| 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | |

| 松本専一郎 | 吉岡袈裟吉 | 吉岡袈裟吉 | 吉田 亀蔵 | 吉田 亀蔵 | |

| 副議長 | 副議長 | 副議長 | 副議長 | 副議長 | |

| 吉岡袈裟吉 | 浜田 正義 | 浜田 正義 | 浜田 正義 | 佐藤留之丞 | |

| 松本松蔵・成田 | |||||

| 山内富蔵・渡辺 | 等・三上長健・ | ||||

| 義雄 | 斉藤武夫 | ||||

| 備考 | 辞任による欠員 | 辞任による欠員 | |||

| 三六・一〇 | |||||

| 二七・一〇 | 補欠選挙 | ||||

| 補欠選挙 | 二 梶村公平 | ||||

| 四 砂山恒雄 | 八 田中甚太郎 | ||||

| 九 松本専一郎 | 一〇大坂岩五郎 | ||||

| 一四寺田 文忠 | |||||

昭和42年4月施行 尻岸内町町会議員

| 一 中野 仁助 | 七 藤谷 常作 | 一三 石岡 金蔵 | 一九 杉谷 義定 |

| 二 館山千代治 | 八 寺田 文忠 | 一四 田中 福松 | 二〇 浜田 正義 |

| 三 砂原竹三郎 | 九 古部 昭雄 | 一五 村上幸太郎 | ニ一 田中甚太郎 |

| 四 山崎勇次郎 | 一〇 成田留次郎 | 一六 斉藤 広一 | 二二 佐藤留之丞 |

| 五 梶村 公平 | 一一 吉田 亀蔵 | 一七 加藤 文子 | |

| 六 野呂 菊雄 | 一二 三好 博久 | 一八 成田 等 | |

| 議長 佐藤留之丞 副議長 田中甚太郎 数字は議席番号 | |||

町議会の組織機構(42.7)

各種委員会

監査委員 地方自治法(昭和22年、法律第67号)第195条の規定にもとづき、昭和37年10月8日、監査委員条例を交付し設置。知識経験者・議会より選出した。

公平委員 地方公務員法(昭和25、法律第261号)の規定により、昭和26年6月18日に公平委員会委員条例(条例第21号)を公布し設置した。

固定資産評価審査委員 地方税法(昭和25年、法律第226号)第431条の規定にもとづいて昭和26年10月11日に条例(条例333号)を公布して設置した。

消防委員 昭和26年10月10日、消防委員条例(条例第34号)を公布し設置した。

民生委員推薦委員会 この委員会の委員は民生委員法(昭和23年、法律98号)第5条の規定によって設けられた。

選挙管理委員会 地方自治法(昭和22年、法律第67号)第181条~194条・公職選挙法第5条の規定により昭和23年12月26日、選挙管理委員会が発足した。

これは、市町村長が管理する選挙事務は当該の市町村に移されたためである。

昭和23年12月26日発令 教育委員各位

委員長 海老名喜久馬 委員 福井鉄蔵 沢村留太郎 三好信一

(補充員)前田清蔵 山内与之松 沢口熊雄 大吉誉三郎

二六・四・二三 尻岸内村長選挙 前田時太郎 無投票当選

三〇・四・三〇 〃 前田時太郎 2,252票 当選

上田定義 1,484票

三四・四・三〇 〃 前田時太郎 無投票当選

三八・四・三〇 〃 前田時太郎 無投票当選

四二・四・二八 尻岸内町長選挙 三好信一 2,873票 当選

渡辺文作 1,073票

四六・四・二五 〃 三好信一 無投票当選

五〇・四・二七 〃 三好信一 2,362票 当選

斉藤賢三 1,169票

浜田昌幸 892票

五四・四・二二 〃 三好信一 無投票当選

予算・決算の推移

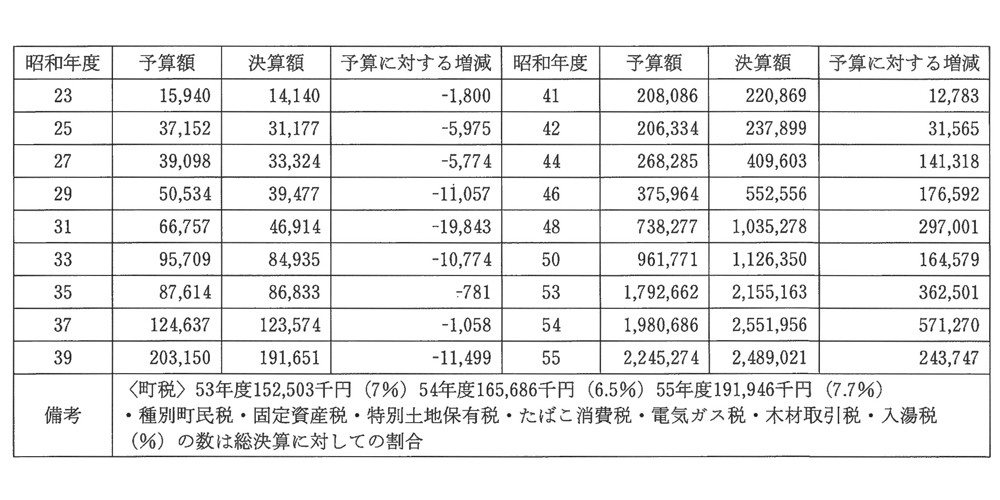

町(村)予算額・決算額について昭和23年より55年まで隔年(53.54.55年を除き)ごとに数値を記したが、この予算について考察してみる。

まず、昭和23年度から39年度までは予算に対して決算がいずれもマイナスである。つまり予想していた税が入ってこなかったということであり、その数値にバラツキがみられる。これは村税(主として村民税)と推察される。この時代の漁業は未だ“とる漁業”から脱皮できず、その年の自然の模様に左右される漁業経営であり、町としても賦課額を見定めることが難しかったと思われる。

[表]

41年から一転、決算は毎年プラスとなり、予算を上回る決算額は年を追って増加した。伸びの著しい44年から54年まで、わずか10年間に予算は7.4倍にも膨れ上がっている。この時代、漁業経営の安定もプラス要因であろうが、何といっても地方交付税・国庫支出金・起債の増収によるものである。48年度の予算では地方交付税3億5千万円、予算総額の47%を占め、決算では地方交付税が4億1千700万円と6千700万円の増収である。

表には記していないが41年から55年度まで15年間、毎年、予算に対し決算はプラスとなっている。この時代、日本列島は○○景気、△△景気などと呼ばれる産業界の好景気に伴い、国の税収は右肩上がりを続け、それに照らし自治体への交付金も急増を続けた。また、国庫支出金も要求されるまま交付した。いわゆる税の大判振る舞いともいえるであろう。これら国からの交付金・国庫支出金が5割を越える町村が大幅に増え“3割行政、2割自治”と自嘲しながらも、これらの税で生活基盤の整備や教育環境の充実・公共施設の建設、役場庁舎の改築、さらには(第3セクターも含め)自治体事業をたち上げた。もちろん、それが根付き郷土の発展を促している例もあるにはある。