北海道の漁業は明治30年頃まで、松前藩・幕領時代にひきつづき発展をとげた。これを金額で示すと、漁業による生産額、明治10年、314万円であったのが、同、30年には1335万円となっている。因みに、明治14年の本道の総生産額945万2千円の内、水産物価格が713万7千円、実に75%あまりを占める。言い換えれば、漁業以外の産業が未だ育っていなかったのが実態でもある。この割合は農業・鉱業の発展にともない相対的に下がるが、30年頃までは依然として漁業が第1位であった。

これは、開拓使が漁業保護助長政策として、①場所請負制度の廃止、②海産干場の設定③漁業資金の貸与、④漁業の保護と取締、⑤製造と包装の改良、⑥税制(水産税の設定・明治13年から北海道物産税)を設定、引き継いで道庁時代には、①漁業組合の創設、②研究機関の設立と指導、③水産税の改正等、いわゆる官の漁業保護政策によるところが大きい。合せて農業の発展による鰊粕・鰯粕の需要の増大、海上交通・流通の発達も要因の1つであろう。

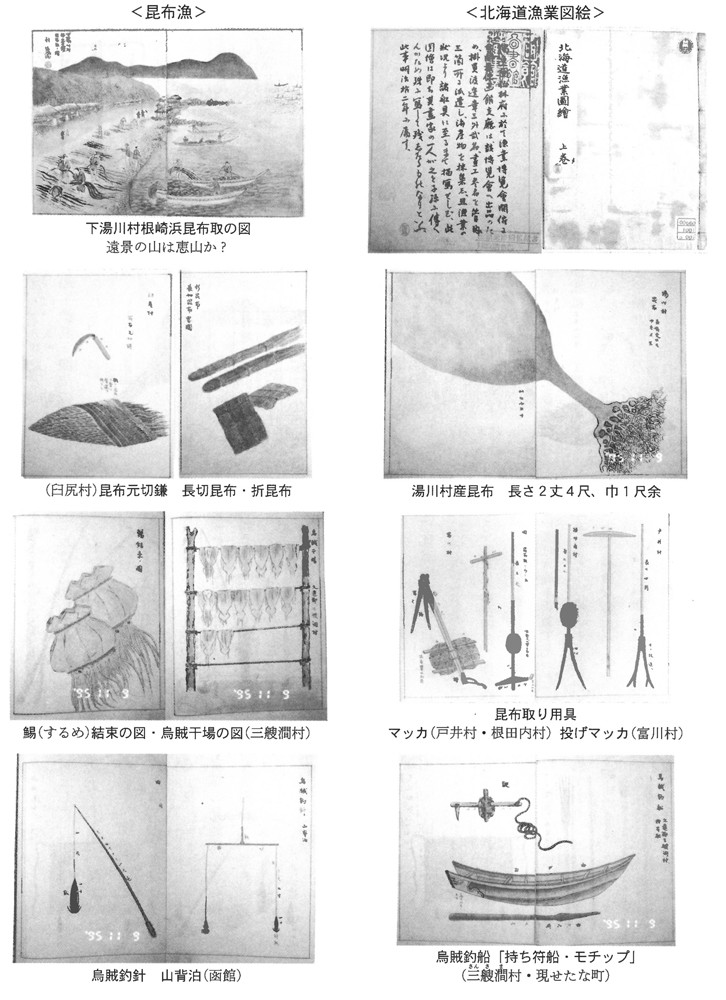

明治12年(1879)ドイツ・ベルリン博覧会出品の「北海道漁業図絵」より(1)

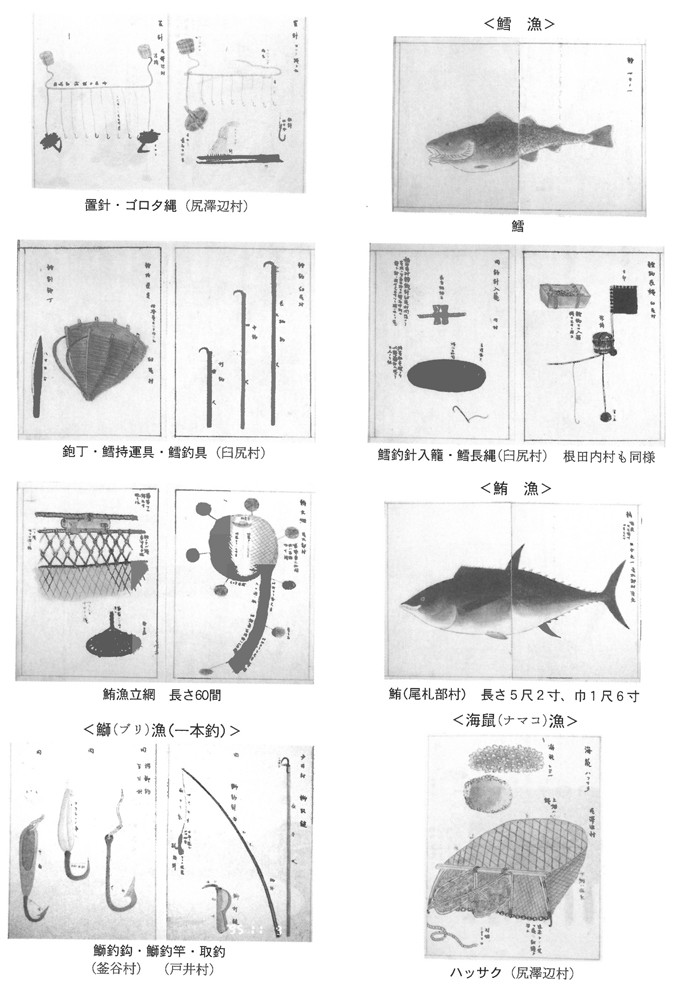

明治12年(1879)ドイツ・ベルリン博覧会出品の「北海道漁業図絵」より(2)

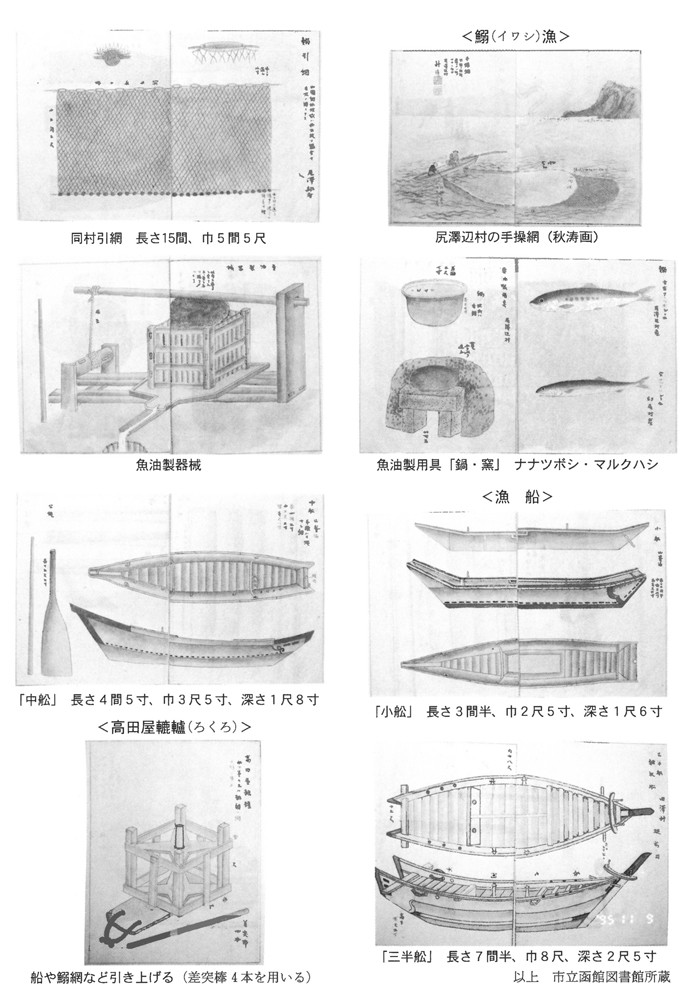

明治12年(1879)ドイツ・ベルリン博覧会出品の「北海道漁業図絵」より(3)