当時、本道で「鰯(鰮・イワシ)以下鰮と記す」といえば、①子鰊(にしん)(バカイワシ)②真鰮③背黒鰮の3種をさしていた。漁期は春・夏・秋とあり、春季を漁期とするのが子にしん(バカイワシ)で春鰮とよび、夏季は真鰮と背黒鰮の小さなもの(ジャミ)で夏鰮とよび、背黒鰮(カタクチ)は秋を漁期とするので秋鰮とされていた。この鰮漁の主要漁業地は道南東部(上磯・亀田・茅部・山越の4郡、殊に下海岸地帯)を筆頭に、胆振、日高の沿岸地帯であった。なお、当時は鰮漁獲高の殆どが粕に製造されていた。

因みに、明治21年の鰮の製品(生も含む)の状況を記すと、生・641石(4,391円)、乾・146石(851円)、田作(ごまめ)7石(58円)、粕・25,302石(148,383円)、油(粕生産の副産物)・1,538石(6,770円)となり、単純比較はできないが、参考までに、生産物石高合計27,634石(160,453円)の、鰮粕は91.6%、金額は92.5%となり、粕生産の副産物である油も含めると、ともに97%となる。

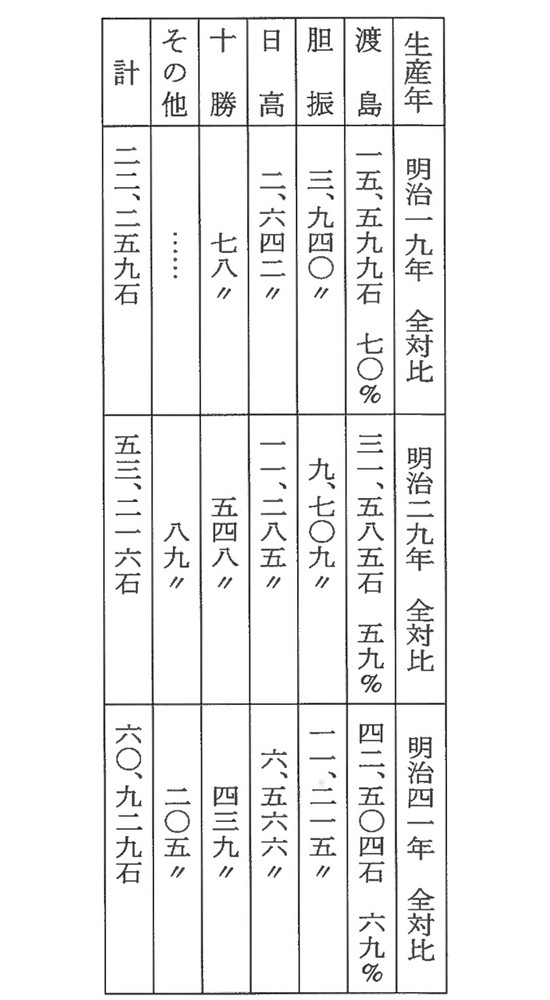

次の表は明治期の鰮粕生産高を示すものである。

『明治一九年・二九年・四一年の地方別鰮粕生産高』 (道庁統計表より)

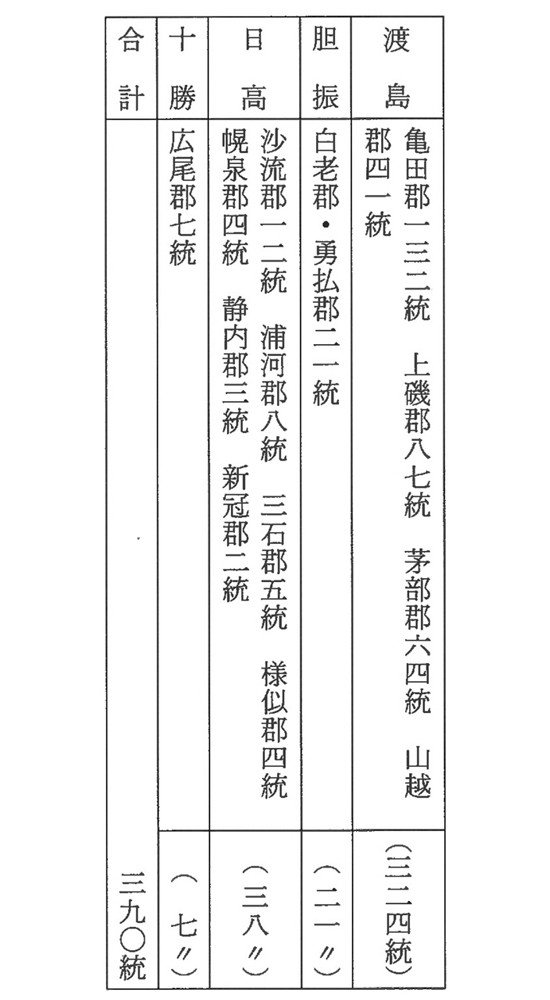

右の表では、渡島の鰮粕の総生産高は70%(明治19年)、59%(同29年)、69.8%(同41年)と群を抜いている。このことからも、当時の本道の鰮の主生産地は渡島で、その中心は下海岸一帯であったことが分かる。先にも述べたが、この鰮漁の殆どは曳網、主として地曳網によるものであった。明治21年の曳網の調査によれば全道390統で、渡島は全体の83%、内亀田郡は40%を占めている。なお、分布状況は次の通りである。

『明治二一年の鰮曳網調査』

鰮曳網漁といっても地方により多少異なる。「網の大きさ」は大体に「大網」200から300間「中網」150から200間「小網」百から百50間であった(1間は1.8メートル)。「漁船数」は網の大きさ、漁法により異なるが、2艘から多くて4艘で「胴海船・持符船・磯船」等が用いられた。「漁夫」の数も網の規模により異なるが、『産業調査報告書』によれば松前郡以北は10人内外、上磯郡は8人から22人、茅部郡22人内外、「亀田郡は船頭1人、副船頭1人、魚見1人、陸廻1人、飯炊1人、漁夫34人、合計39人」であった。明治期の亀田郡の鰮曳網漁は件数、規模からも、群を抜いていたことは確かである。