聞き取りであるが、「山縣・押野の最盛期には90基ほどの焼取釜が各所に据付けられ精錬していた」という。1基の釜数は10~14枚、釜は約1年で消耗するので、釜の発注は年間一千個以上ということになる。釜1個約5~600キログラムであるから、年間600トン以上の鋳物が古武井鉱山だけに供給されることになる。更に、精練用竈の付属品、トロッコ部品などを含めれば、鋳物の需要量は相当量増えたと思われる。函館の鉄・金属・機械工業の飛躍的発展も頷ける。

なお、焼取精錬法、硫黄釜等については、函館工業高等専門学校の富岡由夫教授が、昭和52年(1977)同校紀要(12号)に『明治、大正期における函館の近代的鉄工場の成立と硫黄鉱業の興隆について(1~3)』と題して研究論文を発表されており、その中に理論的に、また、写真、図表など貴重且つ豊富な資料をもとに、詳細に記述されているので『資料編』に記載させていただくこととする。

燃料は薪材であったが、相当の高熱が要求され、且つ、釜は夜を徹し稼働させるため莫大な木材を消費した。このため古武井川流域の山々の木材だけでは間に合わず、薪材確保のため、尻岸内川流域の荒砥(あらと)部落から青盤の精煉所まで、架空索道、通称鉄索を設置した事は前述の通りである。荒砥(あらと)部落は住民が急増し、明治45年1月には尻岸内小学校の荒砥教授場が設置され、児童数30人を数えるまでになった。

精錬所は大正3年(1914)では、青盤(元山より約4キロメートル)旧山(元山より約1キロメートル)の2か所、焼取釜17基で火口(硫黄釜)204個を設置していた。

明治38年(1905)押野鉱山では、青盤・中小屋・旧山の3か所で33基設置していた。なお、山縣鉱山についての資料がなく不明であるが、明治38年の生産高を比較すれば、押野の5,061トンに対し、山縣は 5,674トンなので焼取釜も、33基以上設置されていたと推測される。同様、生産量から見れば、明治43年(1910)押野・山縣の合計が23,000トン余り、明治38年の2倍となっていたので、最盛期、焼取釜90基という聞き取りの数字も頷けるものである。

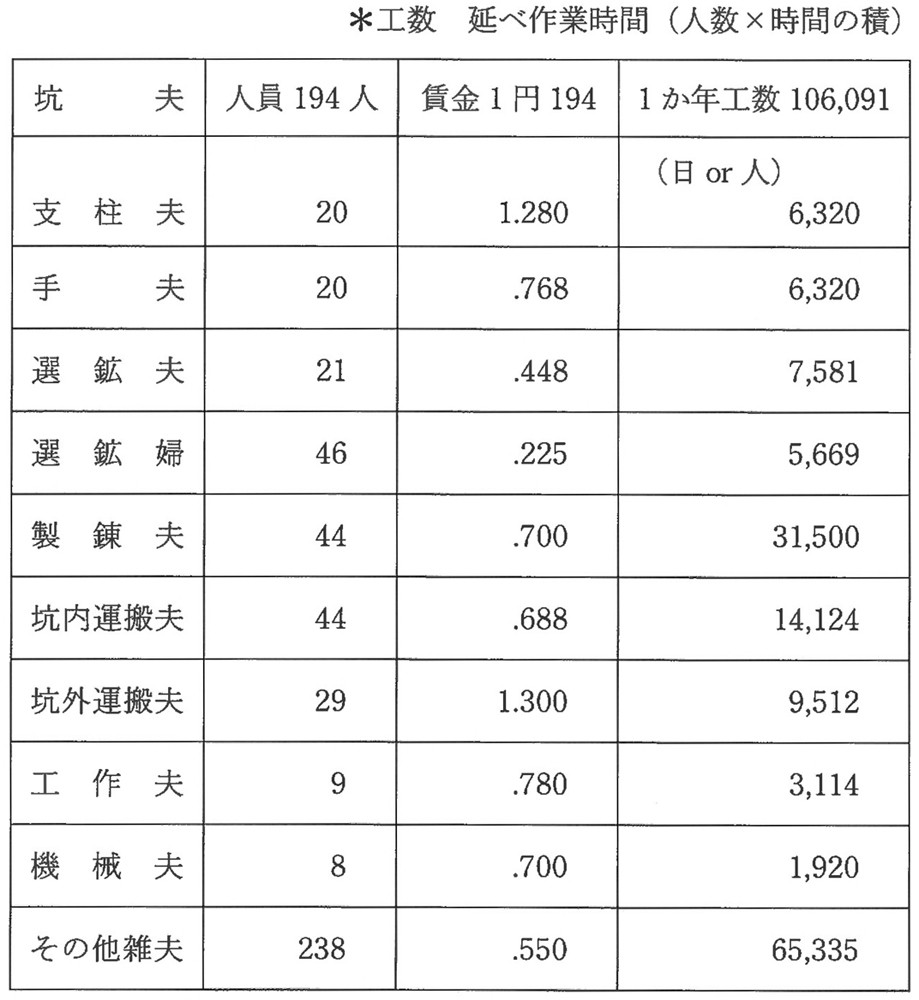

鉱夫職工の種別・員数・賃金・工数

鉱山労務者の賃金は、職種による労働量の差、あるいは技術力を要する事などから、その金額にはかなりの開きがあるが、単純に平均賃金を算出すと単価78銭5厘、25日間働くとして月約20円の賃金となる。これは、当時の古武井小学校長(訓導)の俸給と同額である。因みに鉱山の元山・中小屋分校の代用教員の俸給は11円であり、これと比較しても、鉱山労務者の賃金は当時相当の高額であったといえる。特に、高額の坑夫、支柱夫、坑外運搬夫については、25日稼働として30円を越しており、男の最低賃金の選鉱夫でも、代用教員の俸給より高額の賃金をとっていたことになる。これだけの高給取りが住む鉱山(やま)である。狭い谷間に、暗渠商店街と称して出店が立ち並び、村でとれる魚介類や野菜が行商人により持ち込まれ、いずれも飛ぶように売れたと話に聞く。

1か年の工数(延べ作業時間)の数字をみると、坑夫と製錬夫の仕事、採掘と精錬は24時間体制フル操業していたと推測される。夜間照明としての横田式アセチレン灯が威力を発揮したのではないかと思われる。