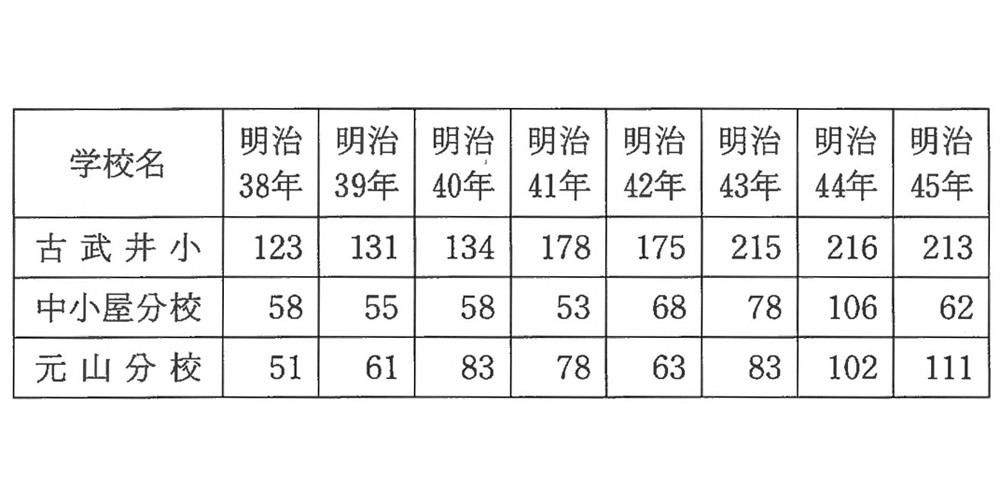

中小屋・元山分校 中小屋・元山分校には各1名の代用教員を配置していた。児童数の推移は下記のとおり、鉱山の興隆に伴い年々増加し最盛期には本校と肩を並べる程にまで増加している。そのため教室も手狭となり明治40年からは共に2部授業制をとっている。同41年には名称が特別教育所から特別教授場と変り修業年限が4か年となり(明治41年義務就学年限5か年、同42年より6か年)教育内容も充実し、中小屋分校などは天原学校と称し独立校の雰囲気を持っていたという。同45年1月には、元山分校の児童数急増から校舎を新築、また、修業年数も同年4月1日より本校と同じ6か年とし正教員の訓導を配置している。(辞令 明治45年5月8日発令 俸給18円 尋常小学校本科正教員 元山分校訓導 葛西孝成 青森県士族)

中小屋・本山分校(単位:人)

学籍簿でみる限り当時は学年齢が必ずしも同年齢ではなく、かなり遅れて入学した子供も存在した、また働きながら(選鉱夫・婦など)通学する児童も多かったと推定される。しかし、就学に対しての意欲は高く、出席率は両分校共90%を割る年度は稀であった。これは、当時、郡下切っての、優れた教育者といわれた大西高尚古武井小学校長の指導と、知識階層の多かった鉱山経営者たちの教育に対する協力があったからこそと思われる。

中小屋・元山分校は、古武井鉱山が採掘を中止する大正6年(1917)、10月まで続き後閉校する。なお分校の校舎は解体、移動し古武井小、根田内小の教員住宅となる。

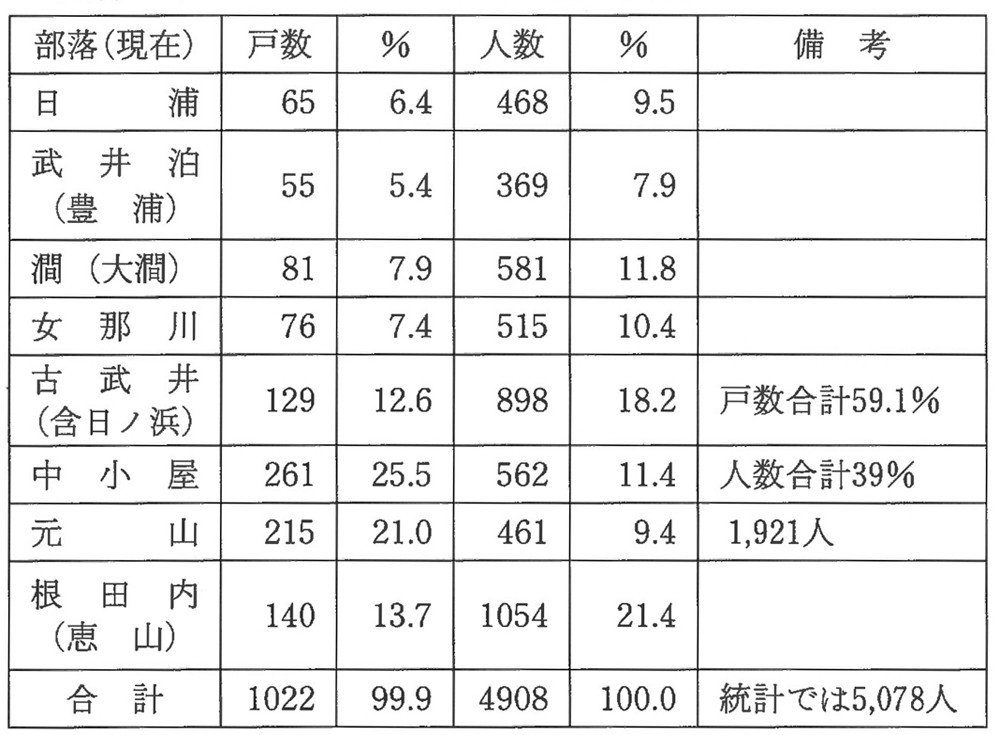

参考までに、分校の児童数が1番多かった、明治44年の本村の部落別人口を記載する。

明治44年 尻岸内村部落別戸数・人口