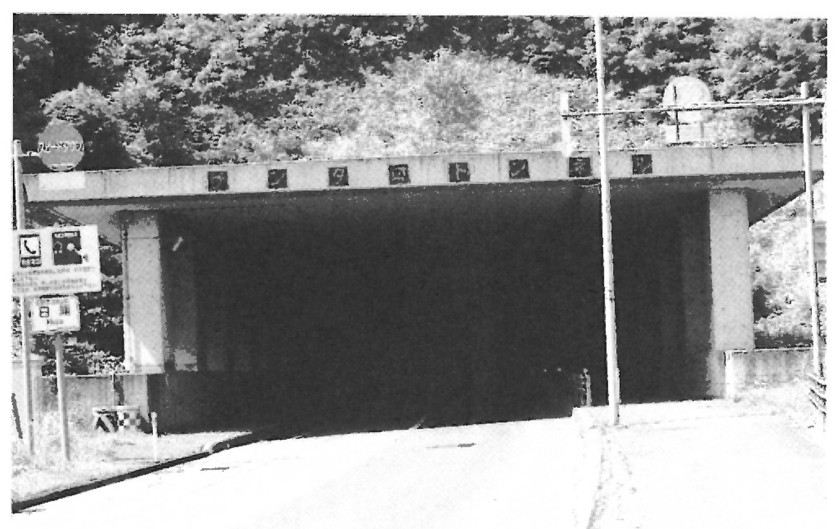

トンネルは『〈延長〉1,355メートル〈高さ〉4.5メートル〈車道幅員〉7.25メートル〈歩道両側〉ガードレール付2.1メートル、ガードレールなし0.7メートル〈坑内照明・ランプNX〉161基−2列・322基(35W・60W・90W・135W)。

なお、現在は日浦トンネルともAMラジオ聴取可能となっている。

図

〈サンタロトンネルの由来〉

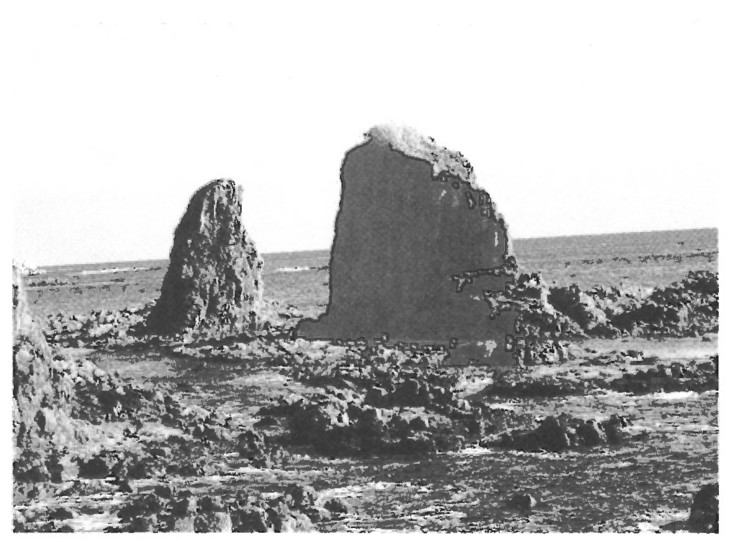

・この地点から右折一・五キロほど離れた海岸に「サンタロナカセ」という名の岬があり、この地名には悲しい言い伝えがあるのです。

むかし、シリキシナイの武井泊(むいどまり)というところに三太郎と息子夫婦三人が仲良く暮らしておりました。息子は働き者で心やさしく、村人の褒(ほ)め者でした。

ある冬の日、息子は「タラ漁」に出かけたまま、夜になっても、朝になっても帰ってきませんでした。三太郎と嫁の二人は、風の日も雪の日も磯辺に立ち、遠くの海をにらみ、泣き続けました。

こうして春になったある朝、二人は岩になっていました。村の人々は、この姿を見て泣きました。そして、いつのころからか、この岩を「佇(た)て岩」と呼び、二人が立っていた海辺を「三太郎泣かせ」と呼ぶようになりました。

・開通したトンネルは、ちょうど三太郎伝説の海岸の山手を通りぬけるので、「サンタロトンネル」と名づけました。

恵山町ふるさと民話第1集収録 『佇(た)て岩とサンタロ泣かせ』より

サンタロトンネルの由来「佇て岩」・豊浦海岸

この「サンタロトンネルの由来」は両トンネル口に表示されている。

一般にお堅いと思われがちなお役所(函館開発建設部)が、近代的なトンネルの名称を地元の海岸の伝説からとり上げたことは、ここを通る人々に〟粋なお計い”と好評である。

サンタロトンネル(1,355m)

平成5年8月1日『道南の道ロマン』という本が北海道開発局函館建設部の監修で、社団法人北海道開発技術センターが発行・市販された。この本の帯には「ロマンを秘めた歴史的文化遺産“道南の道”その変遷・歴史を刻んだ人々・文学に登場する道に焦点をあて、道南の道がもっているロマンに触れる」とある。函館開発建設部は堅いばかりではない。下海岸道路についても幾つか記しているので、その表題にだけ触れおく。

〈道南の道の変遷から〉

「東海岸道」~豊かな海産物に恵まれた箱館六カ場所を連結

〈文学に登場する道南の道から〉

八木義徳「恵山岬」~〟私〝が立ち寄った下海岸の道

なお、恵山町ふるさと民話の会編集・発行の『ふるさと民話第3集・平成6年3月』は、北海道開発局函館建設部の助成金を受け発行していることを付け加える。

道路・橋梁・トンネルなど交通機関が、人・物流の効率化としての物質的なモノにとどまらず、歴史的な文化遺産としての価値、人々の暮らしに安らぎを与える精神的なモノとして見直されてきたということではないか。