加えて、明治34年・35年(1901・02)古武井川上流に大規模な硫黄鉱山が開山、大正7年(1918)まで操業、日本でも有数の硫黄鉱山に数えられ鉱山(ヤマ)で働く人千500人とも2千人とも言われ商店街も形成され、詳細は不明であるが企業内の郵便局も開設している。そんな中で、明治17年新たに開局した尻岸内3等郵便局は業務を拡げ、同29年から為替・振替貯金・郵便貯金の取扱いを開始、翌30年には電信業務(電報)、31年には先に記した通り小包郵便の取扱いを開始する。そして、文明の利器である村民待望の電話も開通、大正3年(1914)、電話通話の業務(古武井局も同時に)が開始された。

一方、明治36年12月10日開設した古武井郵便受取所も、翌37年には為替・貯金・郵便小包を取扱い、41年には電信業務、43年恩給年金給与金の業務、さらに、この年より郵便の集配業務を開始するなど、両郵便局とも、この村の盛況に対応し着々と業務を拡張し業績を挙げてきた。とりわけ(漁業の)入稼の人々や、鉱山で働く人々にって、郵便局は故郷の家族との太いパイプになったであろうし、漁場・鉱山関係者にとって事業経営の上、為替など金銭を取り扱う業務、敏速で確実な通信業務を扱う地元の郵便局は、欠くことのできない存在となっていった。

明治21年から同32年3月31日まで発行された1銭の葉書

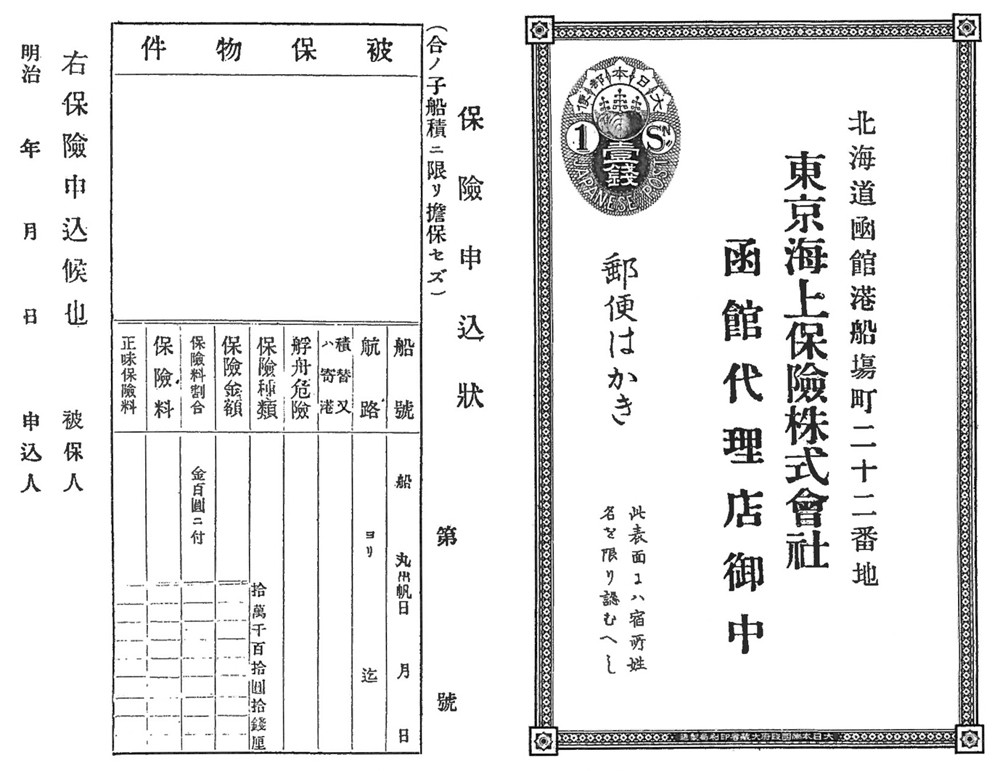

船の損害保険の申込書

このようなものが、村内に出まわっていた

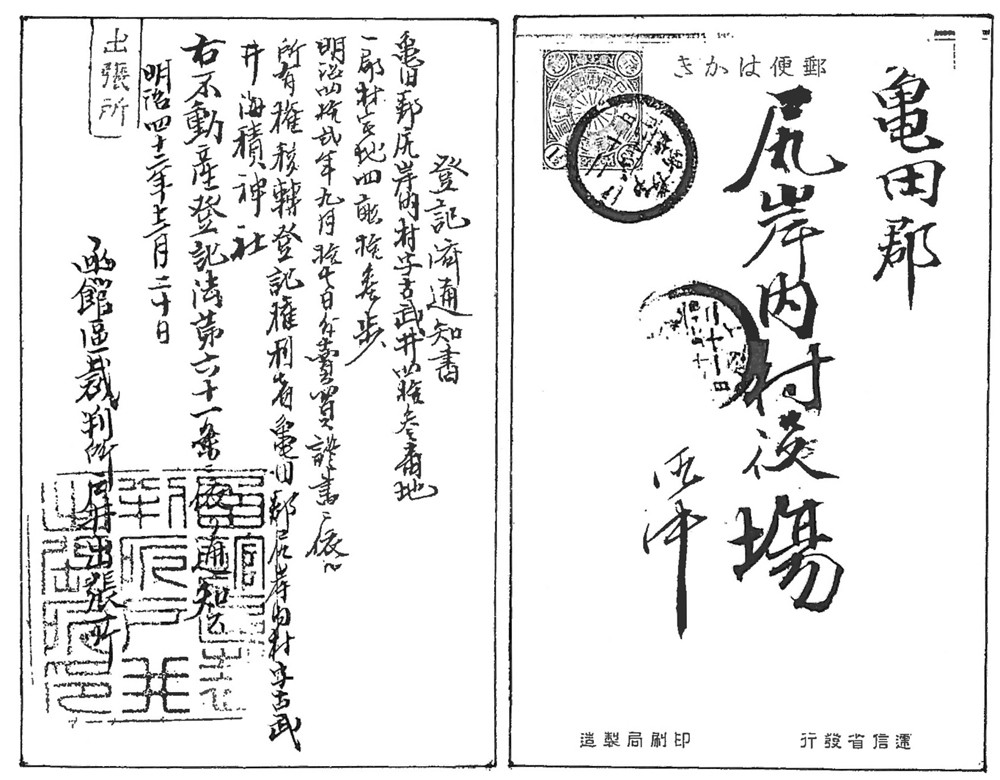

戸井郵便局から投函されたハガキ(1銭5厘)

明治32年4月1日から1銭5厘に改正

〈尻岸内沖で座礁した軍艦笠置の艦長が発信した『電報』〉

次の電報は、7月26日付尻岸内郵便局より、大正5年(1916)7月20日尻岸内川河口で座礁した軍艦「笠置」艦長が、海軍大臣宛てに打った電報である。

受信人居所氏名 発信人居所氏名「カメ」

「カイグンダイジン」 紙数 第四一号

着信番号 一九

着信日付「軍務局五・七・二六」

軍務局 官 報 指定 第一課

発局 シリキシナイ局 *本文 コウサクノウケトリノ

第四九号 タメ、モイ、ヲマイヅ

七月廿六日 ルニハケン カタシキ

受付 午後一時二五分 ユウニンキヨヲコウ

字 鋼索

着 受付 午後二時二十分

受信 舞鶴に派遣方至急御認

許ヲ乞ウ

(笠置艦長)

この電報は、軍艦「最上」の業務−軍艦「笠置」曵上げに必要な鋼索(こうさく)(ワイヤーロープ)を受取りに舞鶴港に行くことの認許を、海軍大臣に願い出る、笠置艦長の発信したものである。

笠置は巡洋艦という戦艦に継ぐ格式の軍艦である。当時、わが国は英国と同盟を結んでおり、笠置はイギリスと戦闘状態にあった青島のドイツ軍攻略という重要な任務についていた。このような状況から笠置の救出を急がねばならず、そのための電報の発・受信が尻岸内郵便局と海軍の司令部(横須賀・大湊・舞鶴)との間に何度も行われたと推察する。