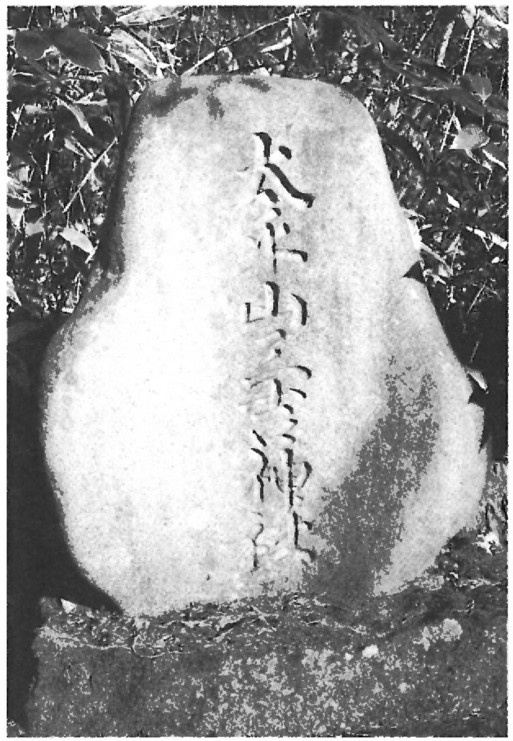

古武井鉱山の太平山三吉神社

役場庁舎の裏手に、一対と三基の『馬頭観音』と『太平山三吉神社』の石碑がある。

この馬頭観音の1つに、「明治四一年一月建之古武井両鉱山運搬連中・発起人柴田熊蔵」と刻まれている。この古武井両鉱山とは山縣・押野の鉱山である。一方、太平山三吉神社の石碑の裏には「明治四十年五月吉日」とあり、発起人の名前15名が刻まれ、そのなかに「柴田熊蔵」の名前があるので、こちらも両鉱山神社のものであることは間違いない。

山縣・押野の硫黄鉱山は明治34・35(1902)年に開坑、同44・45年、三井鉱山に譲渡、以降、大正7(1918)年まで操業した硫黄鉱山で、最盛期には東洋一ともいわれ、日本の硫黄輸出量の70%以上を産出した鉱山である。鉱山関係者最盛期1,700人と言われ、集落形態や村行財政にも大きな影響を与えた。鉱山(やま)には商店街が生まれ、鉱山神社のお祭りには、東京大相撲の興業も行われたと記録に残る(恵山町ふるさと民話第2集古武井鉱山物語参照)。

神社の所在地は古武井川上流、約9キロメートルの二股地区・押野鉱山事務所所在地の高台に位置し、平成15(2003)年までは石垣などの遺構も存在していた。

総本宮は秋田市太平山にある太平山三吉神社であろう。鉱山神社が、秋田地方が多い鉱山運搬連中が中心になり建立されたということからも、まず間違いはないと思う。したがって祭神も総本宮の大名持大神(オオナモチノオオカミ)・少彦名大神(スクナヒコナノオオカミ)・三吉大神(ミヨシノオオカミ)と同じであると推察する。

この祭神、大名持大神(オオナモチノオオカミ)は「大国主命(おおくにぬしのみこと)」とも呼ばれよく神話に登場する。出雲国の主神で、医薬の普及や禁厭の教えを広め国造りに尽力した神である。少彦名大神(スクナヒコナノオオカミ)は、小さな体ながら敏捷で忍耐力に富み、大国主命とともに国造りに尽くした神として、こちらもよく知られている。一方、三吉大神についてはあまり知られていない。

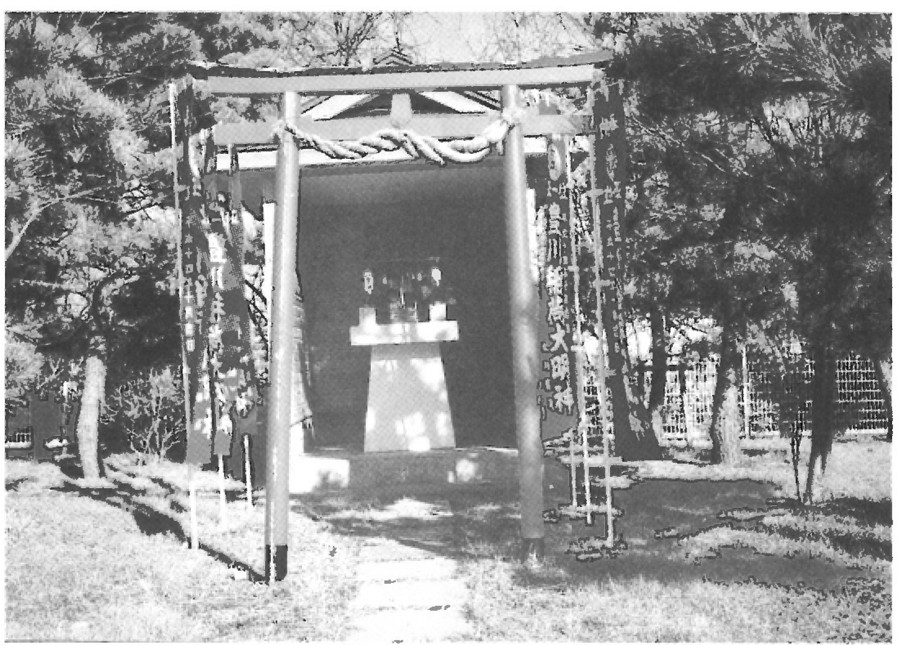

古武井鉱山神社

三吉大神(ミヨシノオオカミ)について

この三吉大神は、三吉(さんきち)という秋田の百姓で、農業全般に通じ請われて人々に指導したり、薬草に詳しく、病気の人々を救ったり、作物が不作の年には山菜採りを教えたりし、人々に尊敬され『神農』と呼ばれていたという。死後、三吉を崇拝する多くの百姓の手により、秋田の各地に祀られるようになったと伝えられている。権現の思想・宗教観ではあるが、このように名もない一百姓を祭神とした例は珍しい。

秋田地方出身の多い鉱山運搬連中は馬頭観音を祀り、死亡した愛馬の供養をするとともに、故郷で最も親しみ崇拝した神、神農と呼ばれた百姓の神「三吉大神」を祀ったのであろう。鉱山神社は現在はもちろん存在しないし、その遺構も近々ダムの底に水没する。しかし、明治末期から大正期、鉱山の過酷な労働に従事し、朝な夕な、神仏に我が身と仲間の安全を祈った人々の子孫は、今なお存在する。町への問い合わせや、訪れたりする人もしばしばである。付け加えるが、明治41年3月8日、鉱山地区で大雪崩が発生し男11人・女18人が死亡という大惨事が起きている。また、故郷を離れ事故死・病死した人も少なくなかった。明治36年5月から同41年1月までの記録には、古武井共同墓地に埋葬された鉱山関係者166名が記されている。

この太平山三吉神社・馬頭観音の石碑は、古武井鉱山で働いた人々の信仰心を物語るものであり、そして今なお縁(ゆかり)の人々の祈りの対象ともなっている。

馬頭観音

理研計器の豊川稲荷大明神

字高岱の「理研計器恵山製作所」の敷地に「豊川稲荷大明神」が祀られている。

この企業の本社は、昭和14(1939)年創立の理研計器株式会社(東京都板橋区小豆沢)資本金26億円(2005年売上高、186億円)東証一部上場という、わが国の一流企業であり、恵山製作所では2005年現在、ガス検知警報機用センサ・放射線測定用センサを製造している、まさに科学技術の先端をいく工場である。

この近代企業の祀るこの神社は、豊川稲荷の通称で広く知られる商売繁盛の神様として、江戸時代末期から民間に信仰され大変栄えた神社だが、総本社は愛知県豊橋市の「曹洞宗」妙厳寺(戦国大名の今川義元が堂舎を造営したことで知られる)の鎮守堂で、祭神は荼枳尼天(ダキニテン)である。

祭神の荼枳尼天(ダキニテン)について

荼枳尼天(ダキニテン)・荼吉尼天、梵語(Dakini)、胎蔵曼陀羅外院に属する夜叉(やしゃ)また羅刹(らせつ)の一種、自在な通力を有し、六か月前に人の死を知り、その心臓を取って食うといい、その法を修するものには自在力を与える。わが国では、その本体を狐の精として稲荷(いなり)権現・飯縄(いづな)権現」などと同一とする。俗に「平八狐を祀る」ともいわれている。

理研計器の豊川稲荷大明神

いわゆる神仏習合・混淆(こんこう)の神社である。

以上、新旧の企業の2つの神社について述べたが、明治時代のそれも自然の影響を大きく受ける鉱山従事者も、平成の現在、科学技術の先端をいく事業主も、働く人々の安全と心の平静を、そして企業の繁栄を神仏に祈る宗教心、あるいは思想は、今も昔も変わりはないのでないか。