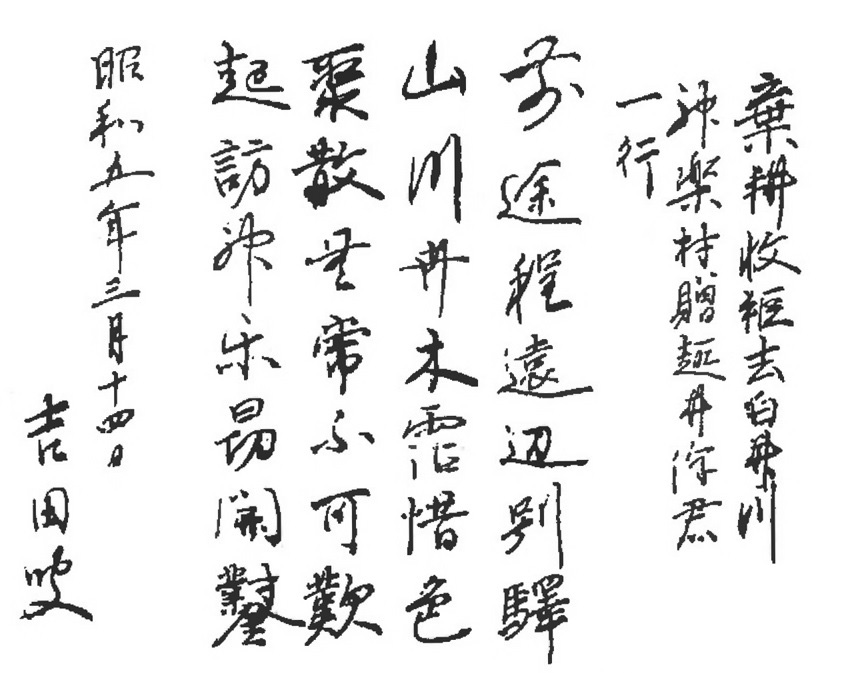

臼尻村浜中(現字豊崎)の吉田梅太郎(明治五生)は、早春三月一四日、臼尻村を出発する大舟農耕地の井沢左和士に二部作の送別の賦を贈った。

(一)

棄耕収耜去白井川 耕(こう)を棄(す)て耜(すき)を収(おさ)め白井川を去り

神楽村贈赴井澤君一行 神楽村(かぐらむら)へ赴(おもむく)井澤君一行に贈る

前途程遠辺別驛 前途(ぜんと)程遠(ほどとお)し辺別驛(べべつえき)

山川卉木霑惜色 山川草木(さんせんそうもく)惜色(せきしょく)霑(うる)む

聚散無常不可歎 聚散(しゅうさん)の無常(むじょう)歎(なげ)くべからず

起訪神楽昻開鑿 起(た)って神楽を訪(おとな)い開鑿(かいさく)を昻(あ)げん

昭和五年三月十四日

吉田叟

吉田梅太郎「送別の賦」 吉田覚太郎提供

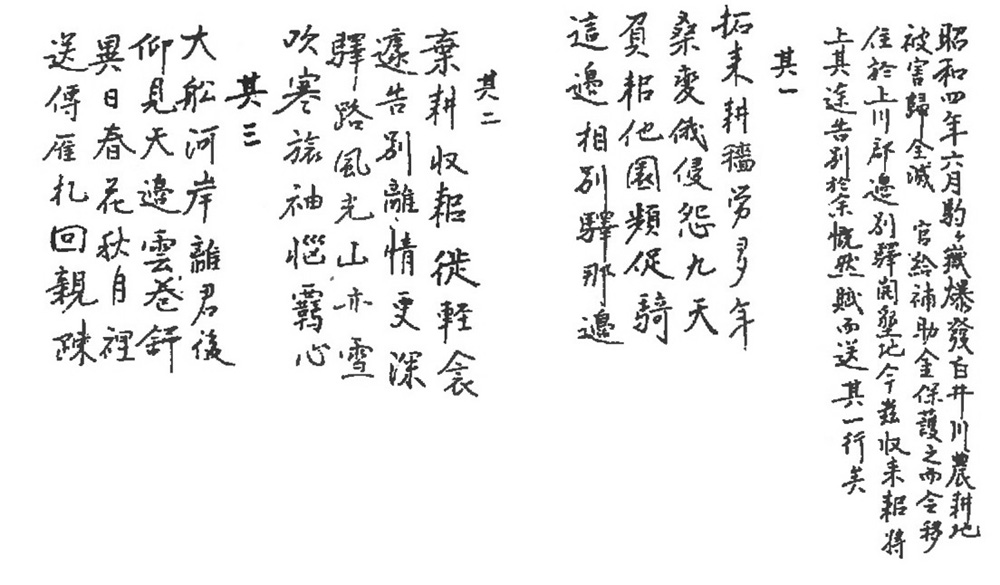

(二)

昭和四年六月駒ケ嶽爆発 昭和四年六月駒ケ嶽爆発し

白井川農耕地被害歸全滅 白井川農耕地の被害は全滅に帰す

官給補助金保護之而令 官は補助金を給して之を保護し

移住於上川郡邊別驛開墾地 上川郡邊別驛開墾地に移住を令す

今茲収耒耜將上其途 今茲に耒耜(らいし)を収めて將に其途に上らんとす

告別於余慨然賦而送其一行矣 告別に於いて余は慨然として賦して其の一行を送らん矣

其一

拓耒耕穡労多年 耒(すき)を拓(ひら)き耕穡(こうしょく)の労多年なり

桑変俄侵怨九天 桑は変じ俄かに侵す九天(きゅうてん)の怨み

負耜他園頻促騎 耜(し)を負(お)いて他園(たえん)頻(しき)りに騎を促す

這邊相別驛那邊 這辺(しゃへん)相別れる驛ぞ那辺にありや

其二

棄耕収耜徒軽衾 耕を棄て耜(すき)を収め徒らに衾を軽んじ

遽告別離情更深 遽しく告ぐる別離の情(じょう)更(さら)に深し

驛路風光山亦雪 驛路(えきろ)の風光(ふうこう)山また雪なり

吹寒旅袖悩覊心 吹くは旅袖(りょしゅう)に寒く覊心に悩む

其三

大船河岸離君後 大船河岸(おおふねかがん)君(きみ)離(さ)りて後(のち)

仰見天邊雲卷舒 天(てん)を仰(あお)ぎ見(み)れば辺雲卷舒(へんうんけんじょ)す

異日春花秋月裡 異日(いじつ)は春花秋月(しゅんかしゅうげつ)の裡(うち)

送傳雁行回親疎 雁行(がんこう)送傳(そうでん)し親疎の回(めぐ)るを

「送別の賦」

万畳敷高原の農耕開拓に挫折して、再び大舟に挑み漸く農業が軌道にのり、生活に希望をもち初め、この地を墳墓の地と心に決した矢先の大惨事であり、三たび未知の野に土地を求めて出発する状図を、吉田梅太郎の熱情こめてうたいあげた詩篇である。

吉田翁は時に五九歳、明治の末より臼尻村会議員として活躍した有力者であり、臼尻に生まれ、漁業人ながら独学で法学を修めた人である。

とくに大舟川上流より函館市へ通じる山道開鑿の必要性を早くから提唱して、その実現に尽力した有爲の人であった。

この詩篇は、翁の学才の糧となった明治の教科書、辞書など百点におよぶ古書籍を翁の長男である豊崎の加吉田覚太郎家から町に寄贈されたとき、古い教科書の中からたまたまみつけたのがきっかけである。

二枚の半紙にしたためた詩篇の草稿を、永く保存するために編集室で茶掛の軸に表装した。

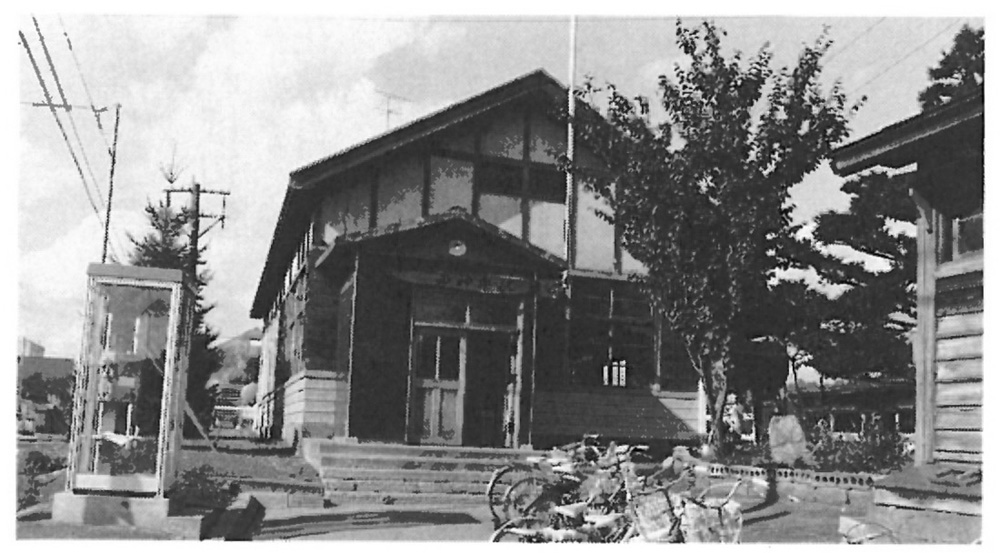

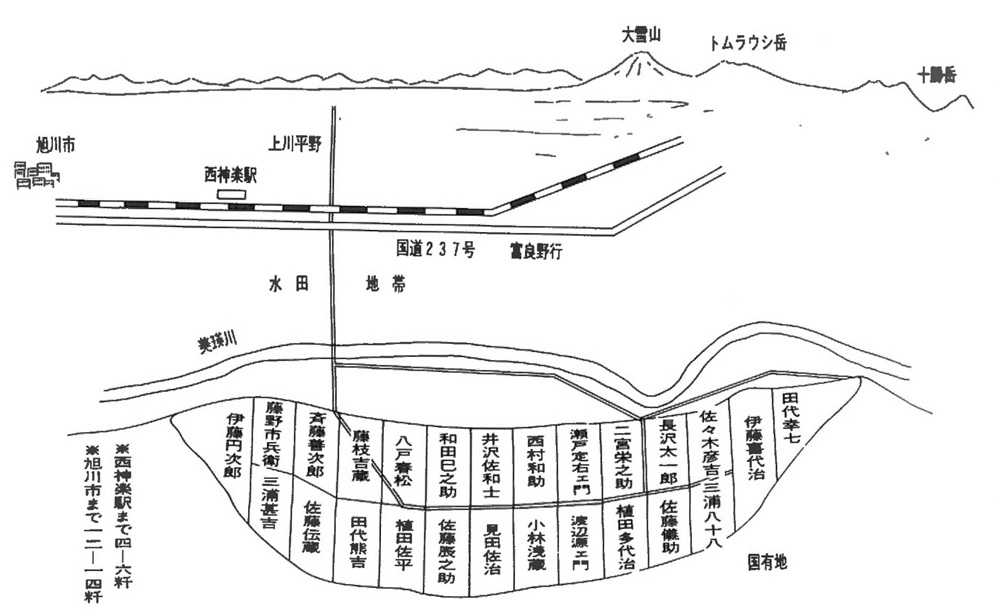

旧辺別駅(現西神楽駅)

2、共有地入植

上川郡神楽村共有地へ入植した二五戸には、白井川から二三戸、また、磯谷農耕地から伊藤、佐々木の二戸が加わった。白井川地区の二三戸の中には、炭焼きに白井川にきていて、駒ケ岳の爆発にあい、罹災した人たちも加えられていた。

白井川の村瀬貫一は、磯谷の岡崎国次一家とともに、足寄郡陸別村へ移住していった。その他の農家は神居町に入植した。

西神楽御料地共有地に移住した大船農耕地の人たちは、困難な開拓をなしとげるきびしい生活のなかで互いに助け合い、土地の条件は決して恵まれていなかった。

3、開墾

一戸当たり山地五町歩を、五年ぐらいで全面耕地に成功した。共有地では西瓜・南瓜・キャベツ・茄子・胡瓜など野菜を作って旭川の市場に出荷した。

終戦まで共に農業を経営していたが、畑五町歩では安定した農業経営には不充分であったため、戦後、若い世代にかわるにしたがい離農する人がふえて、現在、この地に残っているのは七、八戸であるという。

しかし、万畳敷から白井川へ、そして西神楽共有地へと、大正昭和の青春時代に開拓を共にした人たちの絆は堅かった。入植するとき持ってきた一握の万畳敷の土を誓いの印に、共有地の神社を祀り、秋の彼岸の中日にお祭りを開催してきたという。

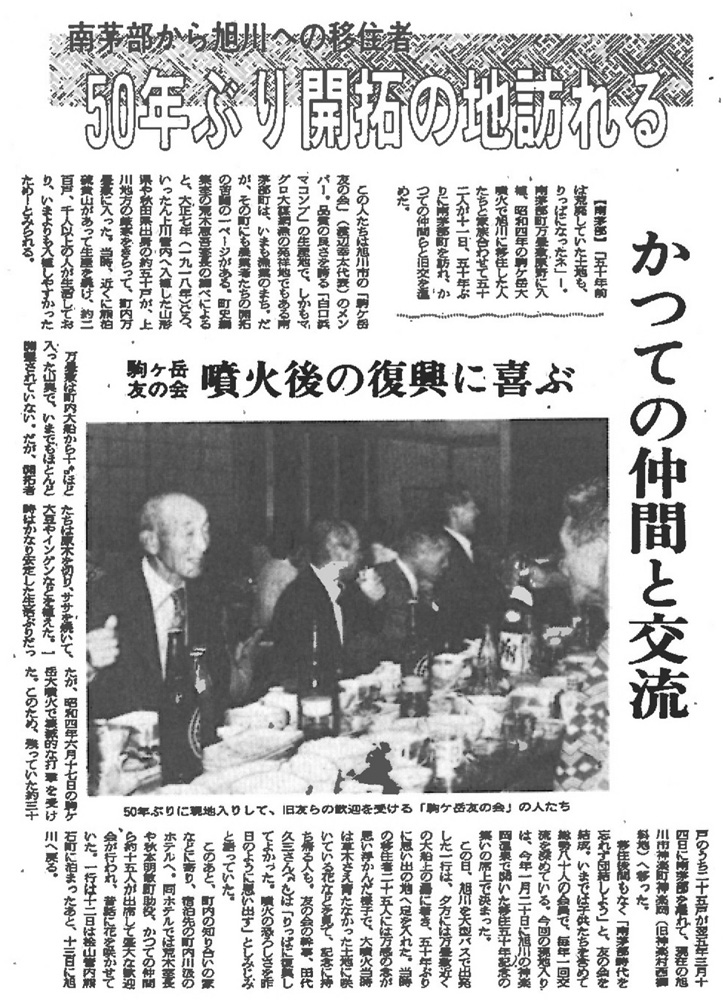

この人たちは、五〇年を経た今も親交がつづき、二世三世を交えて会をつくり、駒ケ岳の噴火を忘れまいと、その名も駒ケ岳友の会(会長渡辺幸太)と名づけ、定期に会合を重ねたり、親睦の旅行などを実施している。

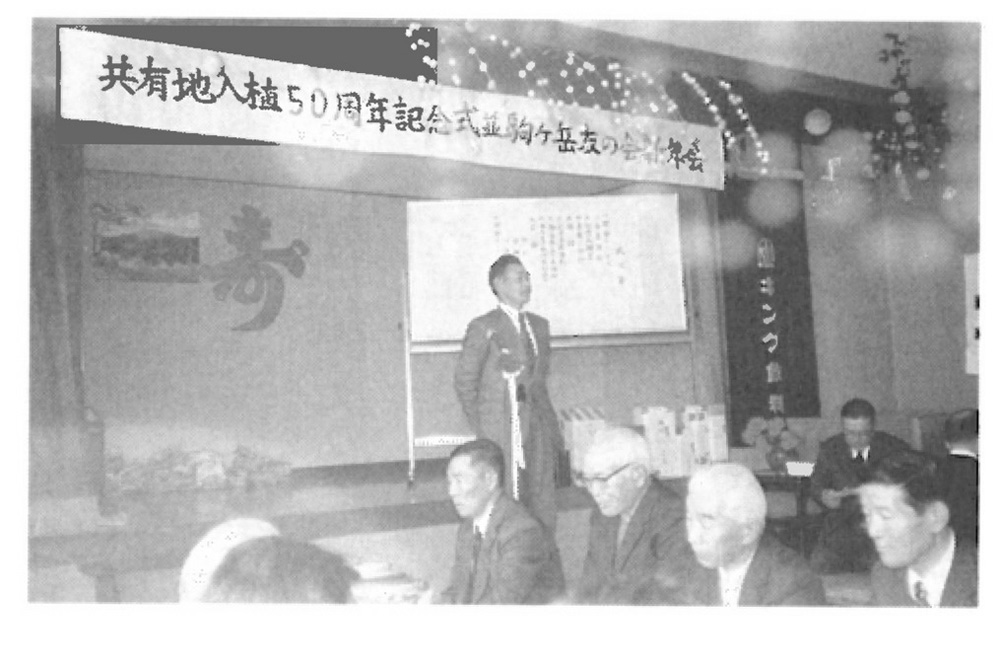

昭和五五年一月二〇日、西神楽共有地入植五〇年祝賀会が神楽岡温泉で開催された。

祝賀会委員長斎藤徳治はその挨拶のなかで、五十年前を回想して語りはじめた。両親に連れられて、大勢の仲間の家族とともに白井川を去り、大沼駅(現在の公園駅)から夜汽車に乗ったことから話しはじめた。

小学二年生の小さな胸に、未だ見ぬ土地への期待と不安が交錯した。永くてつらい開拓の年月のなかで友の会の人たちは、当時、駅前に馬車で入植者を出迎えてくれた西神楽の人たちや、仮家が出来るまで同居させてもらった方々へ感謝をのべ、開拓を指導してくれた方々などを招待して感謝状と記念品を贈った。まことに尊い美しい開拓の歴史にふさわしい行事であった。

そしてこの年六月、友の会の一行五〇名は貸切バスで南茅部を訪ね、合憎の濃霧の中を大船上の湯近くまで車を走らせ、心の故郷である白井川の山川草木に感慨深くふれていた。

その夜は川汲温泉ホテルに一泊。大船町内会や往時熊泊、臼尻の学校で机を並べた同級生と思い出話や近況交換。町役場から秋本助役が出席して歓迎の挨拶があり、その後、歌など和やかな一ときをすごした。

万畳敷開拓の歴史は閉じて久しいが、万畳敷の歴史はここに生きていたという実感を確かめて、翌朝、名残りを惜しんで帰途についた。

万畳敷から大舟農耕地に移ったとき、万畳敷の部長だった岡崎国次の一家は、一番最後に万畳敷を去り、万畳敷のすぐ下の磯谷野にある相沢牧場を開放してもらってここに移り、農耕と山仕事をした。

昭和四年の駒ケ岳噴火で大舟農耕地の人たちが神楽村共有地に移ったとき、岡崎一家は、十勝の足寄池田に移住した。

岡崎国次の磯谷野相沢牧場あとの農耕地は、三〇年償還の融資を得て求められ、のち、昭和五〇年代まで国次名儀の土地、双見一九五番四万八、一八二平方メートルが現存している。

共有地入植50周年記念式/駒ヶ岳友の会 神楽岡温泉にて

神楽共有地入植者氏名及び略図/昭和5年3月入植

50年ぶりの訪問(北海道新聞・昭和55.7.13)