昭和五十六年(一九八一)に至り、交通体系の変化に伴う国道一〇二号バイパス建設の計画が起こり、その路線が

垂柳遺跡付近を通過することとなった。工事に先立つ事前の試掘調査の結果、一〇枚に及ぶ

田舎館式土器期の

水田跡が発見され、翌年から二ヵ年にわたる発掘調査を県の教育委員会と

垂柳遺跡調査会が実施し、六五六枚にのぼる

水田跡を発見したのである。これらの

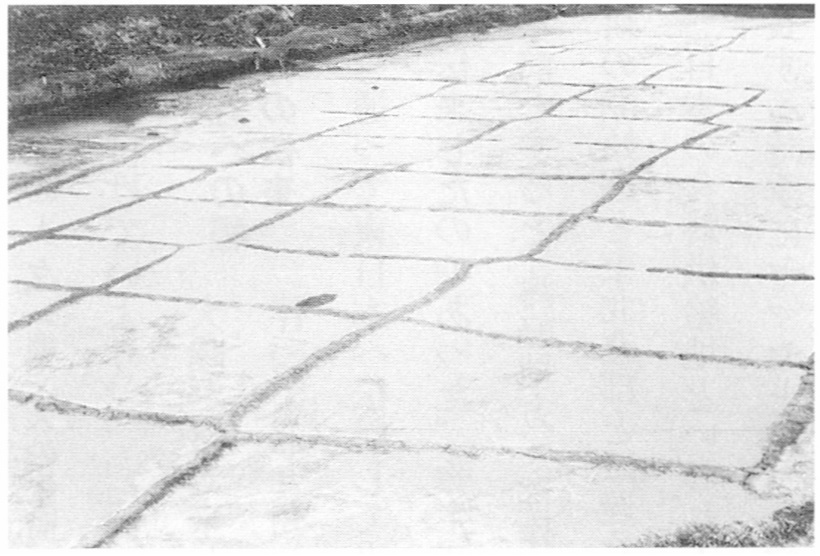

水田跡は畦畔によって正方形または長方形に区画されており、面積は調査区によって差異はあるが、昭和五十七年(一九八二)の調査では平均一〇平方メートル前後(最大一八・九九平方メートル、最小二・九八平方メートル)、翌年は平均七・七平方メートル(最大一四・七〇平方メートル、最小三・九〇平方メートル)を測った。またこれら

水田跡に伴って農作業のための大畦(あぜ)や、給排水のための用水路なども発見されている。さらに

水田跡から耕作者の足跡も検出され、その足跡の大きさから垂柳の

弥生人は、成人の身長が一三〇から一六〇センチメートル前後で小柄なタイプのようであったという。なお

水田跡の調査と併行して行われた土壌の分析調査で、稲はもとより、キビ族のプラント・オパール(機動細胞といわれ、葉に含まれているガラス質のもの)も多数発見されており、水稲以前に稗(ヒエ)の栽培も行われていたのではないかとの問題提起がなされたのである(4)。

田舎館村・垂柳遺跡で発見された水田跡