安藤氏は以前から山の民・海の民として水上交通の拠点を中心に北の世界で活躍してきており、そうした北の非農業世界を代表する一族として、鎌倉殿、あるいは執権北条氏によって抜擢されていったのである。

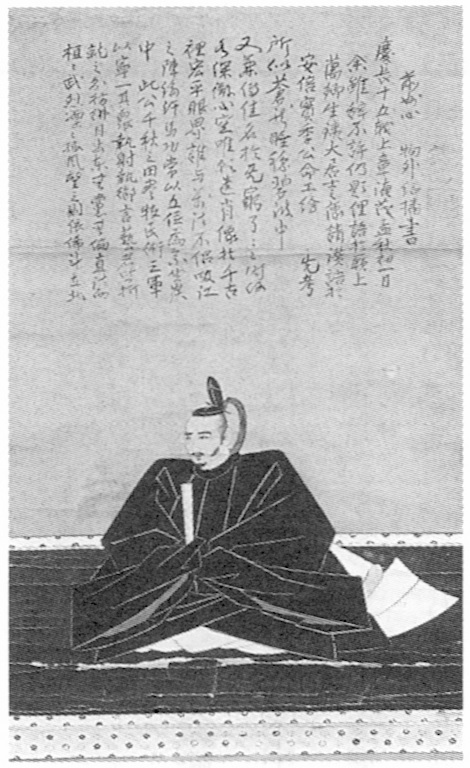

津軽安藤氏の存在は、かつて「青森県中世史上の惑星」と評されるなど(その後裔安東愛季は、京都妙心寺の僧から、諸星の王たる北斗七星にもたとえられた〈安東愛季像画讃〉・写真125)、早くから多数の地元郷土史家の注目を集めており、その研究蓄積は量的には膨大なものがあるわけであるが、残念ながら地元に、その実態に迫るための中世の同時代史料が極めて希薄であることが大きな障害となって、研究内容の進展は必ずしも順調ではなかった。

写真125 安東愛季像并画讃

しかし近年の研究は、全国各地に残るその痕跡や、安藤氏の周辺をも含めた新たなる史料の発掘を押し進めて、従来の研究の限界を打ち破り、津軽安藤氏を中世国家論のなかの一つの核として位置づけるまでに至っており、安藤氏の存在を、「日本中世史上の惑星」にまで押し上げたといっても過言ではないであろう。

近年の日本=単一民族文化論の見直しと、それに伴う「もう一つの日本」=「ひのもと」、すなわち北方世界の歴史の再評価といった研究動向のなかで、津軽安藤氏研究は、その解明のための重要な一角を占める存在として、にわかに脚光を浴びるようになってきているのである。