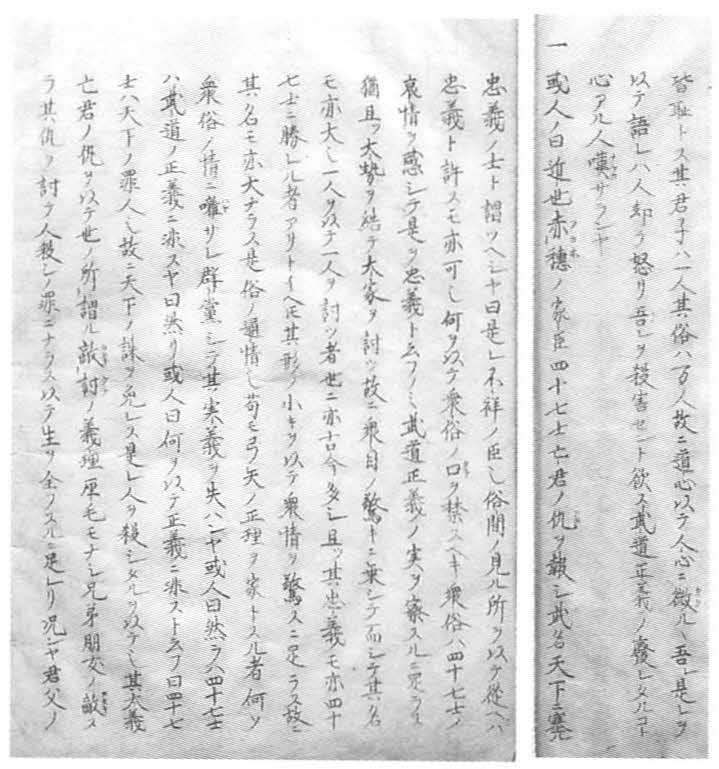

図169.赤穂浪士批判を述べた志学幼弁

吉良は被害者でこそあれ、加害者ではない。事の発端は吉良の側にあるというので吉良を憎悪するのは多くの人の「情」であろうが、これは「私論」である。吉良に憎悪の気持ちを抱くことと、四十七士の行為が正当か否かということとは、おのずから別個の問題で、これを混同してはならない。それでは、彼らは主君の廟前で「死して恩義を報じ以て義とすべき」であったか。否である。殉死は「不仁」であり、「不仁」は「人道」に外れる。恩義に報ずるにただ「死」をもってする以外にはない、と考えるのはあまりに思慮が足りない。何のために主君に仕えるのか、その根本に思いを致す必要がある。主君から妻子を養う禄を支給されることに恩義を感じるのは見当違いも甚だしい。家臣は主君の奴僕ではない。主君を助け、ともに「国家人民社稷(しゃしょく)」の統治の任に当たることが武士の務めである。

ところで、赤穂浪士には、今現在、君もなく、国もなく、民もなく、社稷もない。その彼らが何を務め、何を尽くそうというのか。「天命」はすでに改まってしまったのである。「天命」すでに改まり、治めるべき国も民もなくなってしまった赤穂の家臣たちには、その時点で、武士としての職分はなくなってしまった。しかし武士としての生きる道はなくなっても、人間としての生きる道までなくなったわけではない。妻子を養い、眷族(けんぞく)を維持していく責務がなお彼らに残っていたはずではないか、君に仕えることのみが「大倫の道」ではない。赤穂四十七士たちは「名」を惜しむあまりに、家族に対する責務を放棄して果たさなかった、このことこそがまさに批判されるべき最大の点である。

近世で論じられたさまざまな義士論の中で、このように妻子・眷族に対する浪士たちの責任の問題をこれだけ明確に論として正面から取り上げたものは珍しい。確かに事件後に作られた浄瑠璃や歌舞伎の戯曲の多くの中には、親族への情の問題を顧慮・喚起させることに意を払った作品も少なくない。しかしそれらは、そのような家族の情的な結合を断ち切ってまでもして、君臣関係に殉じた浪士たちの心情のけなげさを賛美することに主眼が置かれていた。乳井が展開したような、妻子・眷族に対する浪士たちの責任追及の論点は、それまでの多くの義士論が欠落させていた問題視角であった。この意味において、乳井の四十七士批判は特異であり、注目に値する。