閑院宮載仁や伏見宮博泰のように、それぞれ参謀総長・軍令部長(後に軍令部総長)という地位に就任した事例もある。しかし皇族総長は責任追及の難を避けるため、実際には実務を担当せず、次長以下が責任をもつ慣例になっていた。その意味では彼らは「神輿(みこし)」的な存在だった。けれども両宮は陸海軍それぞれの最高人事権に影響力をもつなど、その存在と政治的言動は無視できなかった。とくに伏見宮は軍令部総長を辞めてからも、後任海相の最終人事権を掌握しており、宮の承諾なしに海相が決まることはなかった。

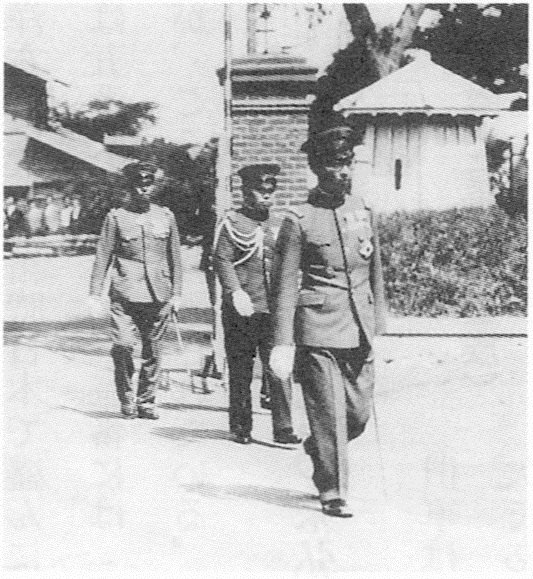

男性皇族が軍人将校にならねばならなかったことは、天皇の直弟たちも避けられなかった。秩父宮(ちちぶのみや)と三笠宮(みかさのみや)は陸軍将校、高松宮(たかまつのみや)は海軍将校となっている。このうち秩父宮が三一連隊の大隊長に着任し、弘前市に赴任することとなった。そのため弘前市では上に下に宮を歓迎することになり、市当局はその任務に忙殺されることになった。天皇の直弟が来弘することは、弘前市民にとってたいへんな名誉となった。天皇や皇族の行幸啓がもつ政治的意味と地域にもたらす影響力は、地域と軍隊との関係を考える上で非常に重要なテーマなのである。

写真16 秩父宮の連隊赴任