目録を見る

翻刻テキスト凡例

翻刻テキスト

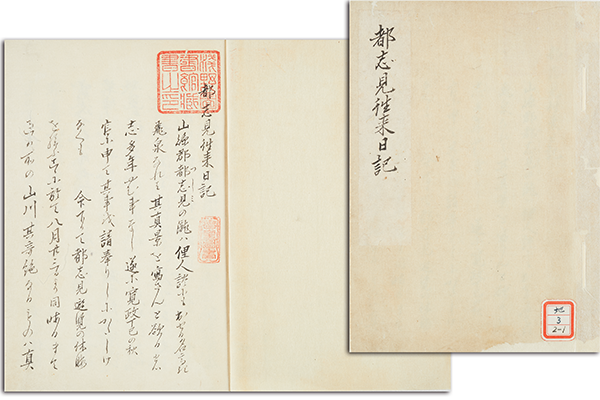

画像 1

画像 1都志見往来日記

画像 2

画像 2都志見往来日記

山縣郡

飛泉なれ者、其真景を寫さんと欲るの

志多年やむ事なし、遂に寛政丁巳の秋

官に申て其事を請奉りしに、かたしけ

なくも 命下りて、都志見遊覧の休暇

を給ふ、こゝに於て八月廿三日より同晦日まて

過候所の山川、其竒絶なるものハ真

画像 3

画像 3景を寫し、并ニ其聞ところの方言俚語

を其儘にしるす

寛政丁巳八月廿三日 府城を發し、己斐・古江・

草津を過井ノ口に至る、折しも潮干落て濱傳ひ

に過る程に、

の嶋々南の海上に浮ひ、風景いハんかたなし、夫より

向ひて行、右に八幡の社あり、

(改頁)

四郎左衛門所に昼休す、予、四郎左衛門に向ひ、さきに

過し

もいやしき名なるが、外に唱ヘハなきやと尋けれハ、されハ

此邊ニてハ、小山の嶮なるものをがきと申ならハし候、

いかにといへ者、四郎左衛門申けるハ、嚴嶋縁記にも佐西の

郡宮内

迄の間を總て宮内と唱申候、其間の浦々にがきの

画像 4

画像 4数十あると申わけにて、

いづれ/\と申事ハ傳らす候へとも

井口の

にても能々しらへ候ハゝ十もあるべく候と云、がきとハ

いづれ古言なるへし、保井田を出て寺田を過下

河内へ移る所、川端に茶屋三軒あり、川にちさき

あり、此所より山に登る道次第に嶮にして左右

切り岸高き事三、四間はかり、其間を過る、此邊所々

(改頁)

家あり、半道程登りて左り山高く右の方谷深し、

過し夏の頃、水内へ入治の人夜中あやまりて此所

より落る事凡十四、五間はかり、されとも幸ひに

死に不及、水内へ行入治セしと所の者いへり、猶登

りて左の方森の内に社あり、此所を宮の風呂と云、

それより漸く登りて河内峠に至る、暫く芝居して

詠るに、北に大山峨々として半腹に細き樵路あり、

下に谷川帯の如くにめぐれり、上より見れハ此川

画像 5

画像 5所々渕ありて藍のことくに分る、此峠より西北の方へ

斜に下りて谷に入、左山高く、右に流を見て行

程に樹木茂り隱々として冷かなり、道の邊りくハ

とう蘭雪もやう美しく花咲り、それより

移る、西北に向ひて行、所々家あり、右の方山に添

て道あり、右に客大明神の社あり、次第に山に登る、

峠に至りて風景なし、此山を下りて上伏谷に至る、

總て此邊道細く石高して駕籠石に當り木根

(改頁)

にかゝりて安からす、やう/\として庄屋甚九郎所に

至りて止宿す、甚九郎家ハ餘程山の上にあり、

暮に及ひて寒き事甚し、ミな/\綿入を着し

火に當りて寒さを凌く、今日ハ格別寒きヤと宿

の者に尋るに、けふハいつよりあたゝかなる方ニ候といふ、

是より跡に十文字原といふ所あり、廿日市への岐路

なり、故に十文字原と云なるへし、此所の郭公ハ

鳴聲ゆふに長して俗ニ云ホゾンカケタカト詳に分ると

画像 6

画像 6或人いへり、此ころハ節おくれたれハその事ハなく

とも風景寫すへしと思ひしに駕籠に眠りて

行過き其事空しくなりぬ

廿四日、上伏谷を出て北に向て行大森に至る、森ハ

道より右にありて内に八幡の社あり、此森ハ名に

たかハす大木生茂れり、其中に一際高く生立たる

杉を天狗の腰掛杉と云、人をして木を抱しむる

に五人周りて猶餘りあり、根より三間はかり上にて

(改頁)

枝四つにわかる、其真中に

にて高さ五間はかり也、森の内大木数ふへからす、

先年嚴嶋大鳥居の木も此森にて七本伐りしと

いへり、此森より東にあたりて少し小高き所ニも森あり、

是ハ大森の山の神を祭る、其祭ハ三年に壹度ツゝ

九月廿九日に祭礼あり、わらを以て大なる龍の頭を

作り

向ひ山に入る事十四、五町はかり、白井の瀧に至る、

画像 7

画像 7瀧ハ二段にて、皆石をつたひて落る、水幅凡壹間に

高さ二十間はかり、夫より谷を出て本道に出、北に

向て下伏谷に移る、右ハ

を大野地原と云、向に湯の山見ゆる、上伏谷の地至而

高し、故に此所より水南北に分て流る、是より水内

邊まて皆北流水なり、道も漸々に下る、是によりて

先に下伏谷の寒き事の断を初て悟れり、夫より

(改頁)

盤根石をからミて枝葉流を覆ふ、此邊谷川の

底總て一面の大石なり、杉木の下流の底にくぼき

所二つあり、是を釜石・鍋石と云、わたり三尺はかり

深さも夫に應す、旱魃の時此釜を洗ふ、其洗ふ人ハ

蓑笠を被、大あめじや、やれうるさ/\と云て雨乞を

すれハ雨降ると云へり、其わきに馬蹄の跡壹つあり、

枕石あり、此所十間はかり下山の根に嚴嶋明神の

小社あり、其後より細泉湧て社の左右に分れて

画像 8

画像 8流れ落る、是を眼洗水と云て、眼を病る人此水にて

洗へは忽に平癒すと云、此水至而清泉鏡のことし、

青黒き石の間を傳ふて流る、然るに此水の流る跡

色赤してあさやかなる事朱の如し、誠に彩色たるか

如し、竒とすへし、夫より堂原川に至る、此所より

向を望めハ峨々たる石山あり、から谷山と云、から谷とは

水なき山なる故に云ふといへり、川を渡りて民屋数

軒あり、則和田村なり、川ハ右の方山にそふて北に流る、

(改頁)

十町はかり行て道の左右松茂りたる所より左の方、

峯に岩重なりたるを

いふ、前ハ湯の山なり、山の尾さきを廻りて則水内の

温泉なり、人家建つとひて二階造りに傳ひの廊下

を渡し或ハ三階にもふけて山より各道を通しミな

湯治の人々の便にしたかふ、其邊に大般若の経塚あり、

大同二年正月の字を彫、此石往年此所の地中より

堀出セるよし云へり、右に鳥居ありて温泉大明神の

画像 9

画像 9額あり、則明神へ登山の道とす、其上に休堂あり、

湯治の人の憩息の所とす、左の方谷に臨ミて斜に

石段を登る、脇に高欄をもふく、是則温泉の道也、

湯所ハ明神の下切岸の上掛造りにして湯壺を三つに

分つ、一の湯ハ四疊はかり、二の湯ハ六疊はかり、三の湯ハ

一疊はかり、各前に板座あり、上に格子ありて明りを

通す、湯の餘れるもの切岸より落て瀧となる、明神の

社は二間はかり、拝殿ハ長六間、本社と拝殿の間階を

(改頁)

登る事五間、甚急にして上に屋根あり、拝殿に琵琶

四面を掲く、皆琵琶法師此湯に浴して眼明らかに

なり業を改て寳前に残す處なり、此外ニのぼり二本

あり、皆いざりの人平癒し其霊験を記すなり、

湯壺の上に板の額三つあり、皆痼疾平癒の事實

を記すなり、扨けふハ中秋廿四日、さむき折なれは

入治の人も多からす、漸八、九人はかりと思ハる、皆々

心静に湯に入んと湯壺の口に向へは、何となく湯の

画像 10

画像 10氣人面に衝を覺ゆ、手をさして試るに温なる事

人肌のことし、則衣を脱て湯壺に入る、初て肌を浸

す時冷氣を覚ゆれとも、湯中に座し暫くして温

にして湯中に在事を覚へす、過し夏入治セし人

ありて云けるハ、夏の内ハか程に温にハなかりし、朝夕はかり

ハ少しツゝ温かに覚へしといへり、夫よりたら/\瀧を

見んとて案内の者を先たて北に向て行、左に

山并ニ

(改頁)

凸出したる巖あり、中黒く両方白く眼にたちて見ゆ、

是ハ十二年前此巖に雷落かゝり巖碎て一片ハ

山前へ落、一片は山後へ落、其真中残りて斯の如しと

いへり、此山の後たら/\瀧なり、此諸峯を左に見て

北に向て行、寺あり、妙安寺と云、所々人家あり、此所より

山に入事三、四町、道よからす、たら/\瀧に至る、瀧は

二段に落、中段に平地ありて千疊敷と名つく、此

段に登る事道甚あやふし、漸よぢ登中段の平地

画像 11

画像 11を見るに前に峙たる巖ありて其蔭にちさき瀧あり、

此小瀧ハ下よりハ見へさる故に此小瀧をさして恨か

瀧といふともいへり、夫より湯所に歸りて岩田屋

為次郎所に宿す、所の庄屋源右衛門来りし故兼而

聞及し湯の玉其方才覺を以見る事ならさるや

と云けれハ、是ハ川向に居申

致し候と申により、夫ハいかやうなる玉そと問しに、青石

の如くにして少しつゝ白き所もあり、圓き石にて大さ

(改頁)

拳程なるもあり、又玉子はかりなるもありて大小一やう

ならす、数ハ七つはかりもあるへし、是ハ先年湯壺を

堀候節此玉を堀出し候、平七家ハ往古より湯所の

地主にて候ひしにより、此玉をハ平七方に納め小社を

建て納置候、先、平七方へ尋に人をやり候てあの方

閊もなく候ハゝ案内致し申へしと云て人をやり

尋けるに、此節平七忌服の障ありて、玉のあつかひ成

かたしとてやミぬ、扨、夏の内入治の人々多き中に

画像 12

画像 12難病平癒靈驗もありやと尋るに、嘸さやうの輩も

あるべく候へとも、日々数百人入こみ混雑の事に候へは

格別目に立候難病ともに候へは人も存候へとも、いづれを

いづれとも分りがたく候ゆへしれがたしと云へり、當所

にて外に見るべき所やありと問ひしに、珎〔ママ珍〕敷所ハ何も

なく候、先年當村の妙安寺より寶仙〔報専〕坊へ頼ミ、當所

の八景を選ひ候、其題名は、温泉桜花・長潭歸帆・

不明鹿鳴・熊山暮雪・板橋流蛍・蘭若晩鐘・巖嶽

(改頁)

瀑布・芳川夜月なりと云、夜にいりて樓上より望めは、

谷川に鵜遣ふ篝火三つ四つ見へたり、夜更るにした

かひ雨いよ/\降りて止む事なし、音するものハ水

の音と鹿を逐ふ聲のミにていと淋し

廿五日、和田村を立て昨日来りし堂原川の邊に

至り、川端を傳ひて西の方

左になし未申に向て行、石ヶ原と云所あり、谷川の

両方巖かさなり流清して風景よし、夫より半道

画像 13

画像 13はかり過て纔の渕あり、松右衛門渕と云、夫より名号石

に至る、案内の者いへるハ、今より三十年前異僧ありて

此所に来り、此奥

鉢を發き、夜ハ比丘ヶ瀬の上、巖石の中段に纔なる

棚をわたし笘〔ママ苫〕を敷て是に臥し總て火熟の物を

喰ハす、巖上に法を修しけるか、此地に法を弘めんと云

心願を起し發願のしるしに、先、此巖壁に六字の

名号を自ら彫刻しぬ、巖ハ高さ十丈はかり下ハ

(改頁)

谷川に臨て人間の登るへき便なし、然るに此僧松を

伐りて梯となし繩を下して便となし終に六字を

彫畢ぬ、見る人驚かさるハなし、暫此谷に籠り候ひしが、

所の役人是を聞て、かゝるあやしき僧をさし置ハ後

難はかりかたしとて、終に此所を逐出セりと語る、その

彫たる跡を見るに土人のいふに違ハす、尋常の業

とハ思ハれす、夫よりして此巖を今に名号石と云

傳へり、此名号石より奥ニ入て、巖石の形弥竒絶

画像 14

画像 14にして数々の峯巒天に聳へ、谷に入事深して

仙境に到るか如し、終に比丘の瀬に至る、此所峨々

たる巖壁の下、水鳴て深谷に落、家の如き大石

崩れ重なりて樵路絶たる所は木を渡し葛を

編て道を通す、其下不測の渕藍のことし、異僧の

宿セし巖ハ則此渕の上へ臨し大石峯なり、

実に竒と云へし、夫より谷を出て元の道に歸り、

又谷川を左に見て北に向て行き多田村の

(改頁)

至る、橋を渡りて温泉に至る、民家二、三十軒も有

へし、湯ハ谷川の上にあり、方九尺と六尺はかりの

湯壺貳つあり、雨覆ハなし、茅の垣を結ひて正面を

ふさく、後ハ石垣高く築て其下に竹筒を二ツ出し

其筒より温泉を取る、手を以て試るに温なる事

水内に増れり〔ママ勝カ〕、清潔なる事鏡のことく内に小魚遊

へり、此湯壺の上の方地高く田畠・人家もあり、その

溝中に湧出る水皆々温にして湯壺の内のものと同し、

画像 15

画像 15早朝にハ此流に煙のことく湯の気立といへり、此湯

にても鳥目を磨きて金色をなす事水内の湯に同、

往古より此地湯の湧故を以て地名も湯木と唱る

といへり、近くハ三、四十年前入治の人あまた群集

して効驗多く、第一眼病を治る事神の如く、又

其ころ瘤を病る人入治セしか、其瘤自然と柔に

なり終に平癒セしと云、嚴冬の節此湯に入るに

温かにして冷なる事を不覺、甚快しと云へり、暫く

(改頁)

此所に昼休して又元の道に出、前のことく谷川を

左になし北に向て行、半道はかり過て左の方山の

半腹に巖あり、獨立して小松を生す、天狗巖と

云、又半道はかり過て、右の方田の中に舩岩あり、

漸々北に向て行、左に観音堂あり、是より山に登る、

此峠を

如し、佐伯・山縣両郡の境なり、此峠を下りて上筒

賀村とす、半道はかり下りて右に巖高く聳へ、其

画像 16

画像 16間道絶たるに木を架して通路とす、其下谷深く

喬木生茂りて流水の音幽に聞ゆ、其深き事測るへ

からす、樹木の隙より纔に是を臨めは水の色藍の如し、

此所を左りかいの釜と云、左りの方の渕と云事なるへし、

木曽のかけはしに異ならす、此道の左右總て

の木なと大木多し、先きに登りし多田村の観音堂

より二里はかりの間人家なし、樹木茂りていと物すこし、

やうやく上筒賀村の郷に至る、庄屋友平所に止宿す、

(改頁)

寒き事甚し、各綿入を着し火燵に寄而、此邊の

畠を見るに、大根能生立て見事なる事霜月頃の

大根の如し、是ハいかにと問ヘハ、此邊にてハ六月土用に

種子を蒔、九月下旬にハ大方ぬき取候、左様にセざれハ

雪におされていたミやすしと云、雪ハいか程積るそと云

ヘハ、二尺餘り三尺はかり降り候、多少ハ年によりてはかり

かたしといへり、格別の大雪にハあらされとも霜雪早く

降なれは、さもあるへしと思ハる。

画像 17

画像 17廿六日、上筒賀村を出て、東に向ひ行事七、八町

はかりにして右の方谷に入、則三谷の瀧道なり、

是より瀧迄壹里ありと云、少しく谷に入て左

の方に高さ百丈はかりの石壁そばだち、其下ハ

谷川に大木壹本を渡して橋とす、此所をつい

まハりと云、それを過て右の方又大石壁あり、

是を念佛谷と云、下に水流れ落ていと景色あり、

それより谷川の石を傳ひ登る、是より奥を

(改頁)

谷と云、行事七、八町はかり、左の方二段の瀧あり、

是を下

上段の瀧ハ少し入込たれとも、高き故下より見

越して氣色甚よし、夫より一町はかり行て

上龍頭なり、是ハ一筋の瀧にして巖壁の形竒絶

にして面白き景色なり、此所則谷の行詰とす、此

瀧の邊總て石楠花多し、春ハ分て見事なりと

いへり、されとも皆瀧の上に生茂りて梺にてハ今は

画像 18

画像 18見る事なし、瀧の水巖にあたり、風に吹れ飛散て、

近く寄れハ雨の降かと思ハる、瀧の脇石壁に岩

がしハ多し、谷を出て元の道に出る、則中筒賀の

郷なり、人家多し、案内の者云やふ、去ル夘の年より

此所にも温泉湧出ると云、則行て見るに、九尺に

二間はかりの板にて囲ひたる家あり、其内に湯舩を

もふけ温泉をたゝへたり、手をさして試るに水内の

温泉よりハ又冷なり、されとも尋常の水にてハなし、

(改頁)

夏の内ハ人々遠方より尋来りて入治の者五、六十人

はかりもありしと云、其初めハいかなる霊験ありて

温泉とハ云ふらしたりやと尋るに、往古より此所にて

紙をすき候に、冬に至り楮をあらひ候に、寒中の

手業なれは手足ひゞわれいづれ難儀なる事

なり、然るに此所の流にて楮を洗ふ者ハひゞわれ候

事なく、下地よりあかぎれのありし者といへとも、

此流に入れはミな平癒して手足柔になり候故、

画像 19

画像 19扨は温泉なるべしと、何となく遠方の人も来り

追々に群集するやうになり候により、此地主百姓

猪之助、去々年より此通りに覆をセしといへり、

夫より庄屋三蔵所を昼休として又東に向て

行、漸にして殿河内に至る、此邊ハ中に川ありて

東に流れ、道ハ北の方山にそふて行、去年洪水

セし時、山の潰へたる跡所々あり、遠方よりハ何と

なく石白く重なりて帶の如くに見ゆ、近く寄て

(改頁)

見るに石の流出たる水上ハ見へされとも、谷の口より

大石おひたゝしく流れ出て、民家の建つどひ

たる中を真一文字に押潰したる所もあり、

数千の石一、二丈ばかりも高く重なり、脇へ廣く

あふれたる事三、四十間もあるへし、所によりて

輕重ハありといへとも、殿河内の内にて道より見受

たる所五、六ヶ所、其餘少きなるハ数ふるにいとまなし、

戸河内村の内にてハ猶是よりも甚き所有と云、

画像 20

画像 20東に向て行程に、川幅廣くうち開きたる所に

出、此所渡し舩ありて南に渡る、三、四町行て又

東に渡る、是則加計の郷なり、人家数軒〔十欠カ〕

小き町あり、其並ひ八右衛門宅にて今夜の止宿を

もふけたりと告、やがて内に入、座敷を見るに、爰にも

火燵をもふたり〔け欠カ〕、座定り、暫くして寒さ身に

しミて皆々綿入を重ぬ、扨庭を見るに、折廻りて

十間はかり、向迄ハ纔三間はかりなるに、池を堀、橋を

(改頁)

掛、松・雜木の類、皆自然を用ひて趣をなす、是を

問へハ、清水七郎右衛門が造るところなりと云、床に鯉・鮒・

小魚を画る大幅を掛たり、印章あれとも夜中

分り難し、是ハ鑒定を乞ん為に掛たりと云、依て

熟視するに、明画と見へて格別の名手にあらす、

又一方の床、寒山の圖あり、落款なし、筆法

古體にして周文に似たり、此餘家藏の画幅見度

よしを乞とも、此外に見すへきものなしと云、

画像 21

画像 21別荘なとハ無之哉と尋るに、是より二、三町上りて

谷合に少の池を堀候、是ハ農業全書の説によりて、

鯉魚を養ん事を心付、且田地用水の為に設たる

事に候、是に纔の腰掛を建、清水七郎右衛門に樹木を

植さセ候といへり、扨は好む處なり、よき序なれは

とて亭主に乞て明朝行ん事を約す、

廿七日、朝、八右衛門を伴ひ別荘に至る、山にそふて

もふけたれは、樹木生茂りて境ハはかるへからす、

(改頁)

平地の面、二十間に三十間もあるへし、其内に

池を堀、亭を建、座敷ハ南に向て四疊を敷、其

継き東の方に二疊の高座あり、二段の階有て

是に登る、前と左に高欄をもふけ、遠く大〔ママ太〕田川

の流を望む、亭を吉水亭と名つく、地名よし

ミずと云の故に寄ると云、池を玉壺池と名つく、

中に二ツの嶋ありて松を植、其一ツハ板橋を架して

道を通す、右の方山にそふて二疊の亭をもふく、

画像 22

画像 22池の向、小徑曲折して登れハ一間の堂あり、薬師

佛を安置す、是ハ往古よりの堂なりと云、吉水亭

より庭の全景を俯して遠く大〔ママ〕田川の流を

眺ミ、遙に佐伯の諸峯を平視し、煙樹梢を

重ねて景園中に接す、七郎右衛門か意を用る

處知ぬへし、此所を辞して山路を下り町に

出る、町の左右賈人数多并居て、種々の賣物を

つらぬ、案内の者に問ヘハ、今日ハ市日なり、毎月七の日

(改頁)

ことに市ありと云、夫より板橋を渡りて東に向ひ

山に登る、去年水損の跡ありて、砂石谷川に

満る所あり、此峯を加計峠と云、峯近き所左の

方に千貫石あり、高さ三尺はかり、横五尺はかりも

あるへし、青石にして盆石の如し、下に石を疊て

是を乘す、嶺を下りて長笹村に至る、里に近き

谷口につくはね多し、庄屋藤左衛門所に昼休し、

是より東北に向て下れハ、都志見の山、庄原・鈴張・

画像 23

画像 23阿坂の諸峯を望む、戸谷村に移りて又山路を

登る、左の方に獅子舞岩あり、都志見村庄屋

七郎左衛門所に止宿す、

廿八日、朝、駒か瀧に至る、往還より山に入事十四、五町

にして瀧の下に至る、道嶮ならす、草烏頭・秋めい菊

多し、瀧を仰き見るに高さ凡二十間はかり、折節

水ハ多からされとも幅廣く幾筋も落る也、瀧の

奥に観音の石像あり、入りて拝セんとするに、上より

(改頁)

水落て入り難し、其時案内の者瀧に向ひ大音

揚て、西へござれと呼、或ハ東へござれと呼ハる、その

好む聲に随て瀧水なびくと云傳ふ、水散なび

く其隙に奥に入りて観音を拝す、其脇にくゞり

巖あり、行人巖あり、峯の左に僊人巖ありて

人の立たる形のことし、又左之方峯に白巖・黒巖

あり、瀧の右に屏風巖あり、又其下に大巖ありて、

巖下に眼洗水あり、此山を總て龍頭山といふ、

画像 24

画像 24案内の者云、此瀧より上に龍が馬場と云所あり、

石に馬蹄の跡ありと、是ハ又十四、五町峯へ登らされ

ハ、見るへからすといふにより、至らすして止ぬ、是より

山を下り南に向ふ、吉木村に至り、小野周軒所に

昼休す、座敷に屏風あり、清朝人の書を集て

是をはる、依て周軒に向て、此書を賞し、又その

家業の傳るゆえんを尋るに、高橋周悦の門人にて、

長崎に至りてハ吉雄孝作に便りて外治の方を

(改頁)

受け、十四、五年以前此吉木村に住すと云、夫より

南に向て山に登る、嶺を越、坂を下れハ道嶮に

して曲折す、七曲りと云、是を下れは穴村なり、

道ハ谷川の上にありて甚危く、左右山高して平地

すくなし、十四、五町南に下りて、右に障子嶽あり、

又十町はかりにして穴村の郷に至る、往年此所に

権右衛門といへる豪冨の農民あり、源三位頼政の

後胤として遍く人の知る處なり、案内の者に

画像 25

画像 25是を尋るに、其子孫保右衛門と云て、今ハ微にして

尋常の農民なり、昔の形を存るものハ築山はかり

也、と云により立寄て見るに、蹈石のミ残りて座敷ハ

なし、池に二ツの嶋あり、石橋を掛たり、樹木あれて

趣をなさず、夫より百姓理藤太所に止宿す、

廿九日、穴村を出て、谷川を傳ひ、二十町はかり

にして大〔ママ〕田川に出る、此所を

あり、

(改頁)

高さ三尺はかりに莚を以て囲へり、いかなる故そと

尋るに、是ハ浪よけ也と云、それより舩の下る事

矢の如し、其急流の間に岩数々そばだちて

岩にあたり、碎る水ハ雪のことく、瀧の如くに鳴り、

舩のあやふき事いふはかりなし、水主壹人ハ舩の

表に立て、かいを以て是をあやとり、其石をさくる

業の早き事鎗剱の術にひとし、實に妙なり

とす、此業をなす者を表乘と唱へて、能修練セ

画像 26

画像 26されは舩忽に碎ける、此表乘を能するもの此

邊にても十二、三人にハ不過といへり、急流ありてハ

又たるミ、たるミありてハ又急流あり、其瀬の甚

危きものハ久留見の瀬・狼瀬・

姥か瀬なり、

うづまきてくる/\廻る故、名つけたるなり、先に浪

よけに立し莚も、狼瀬なといへる所にてハ中々防

きかたく、浪打入て各着たるものぬれさるハなし、

(改頁)

左右の山々高く峙ち、或ハ石壁のことく、又ハのぞき

かゝりて崩れんとするか如き所もあり、法師嶽・天

狗嶽、各竒絶の形をなす、地獄と云へる所あり、

巖石高して上に細き道あり、下ハ藍をたゝへ

たるか如し、此所を過て西南の方峯高く聳へ

たるハ

軒もあるへし、此所より山に登る事八町はかり、

画像 27

画像 27山路急にして胸〔原本記載は匈の下に月〕をつくか如し、登る事八町と

いへとも道嶮にして一息にハ登りかたし、二度ほど

休ミて漸

三間もあるへし、各かやぶきなり、湯ハ谷の間より

湧出る水甚すくなし、ちさき竹の筒を以て此

温泉を湯舩に通す、湯舩ハ一間に五尺はかりの

箱なり、其下に同しくちさき箱を受て、其下流

をたゝへたり、是ハ癩病なとやめるもの此湯に浴す

(改頁)

と云、夏の内ハ入治の人多く、一日ニ六、七十人程つゝ

ありて、朝より山へ登りて、暮に山を下る、拝殿の脇

にわらふきの仮屋四、五軒あり、湯舩へ手をさして

試るに、冷水にして湯とハ云かたし、夫故に此節に

至りてハ入治のもの一人もなし、扨、此湯にて

効驗もありしやと問しに、小河内村百姓高野

直七と云へるもの悪疾あり、此冠権現の霊夢に

より入治セしかハ忽に平癒したり、去るによりて

画像 28

画像 28遠方へも名高くなり候、ひゼん瘡なとハ速に

治るもの多候といへり、直七霊夢によりて平癒セし

事ハ、自ら其事を記して社頭に掛てあり、所の

役人其事をたゞしミるに、たしかなる事なりと云、

山を下り民家に入、昼休し宇賀に至る、此道は

さきに舩より見し地獄谷なり、庄屋作左衛門所に

宿す、作左衛門ハ此所にての大家なり、庭ハ廣から

されとも、樹木の植やう石の置様、いと見所あり、

(改頁)

主人に問ヘハ清水七郎右衛門此所通りし時、頼て造らセ

たりと云、

晦日、暁より雨降りて止む事なし、宇賀の濱より

舩に乘て瀬を下る、所々瀬の急なる事きのふの

如し、左右の山煙雨につゝミて、峯巒所々に

隱見して画中のことし、東の方山嶮にして

半腹に樵路帶のことし、其半ハ石壁なめらかにして

道の造るへき便りなきを、石壁を所々鑿て石を

画像 29

画像 29植へ、それを基として石垣を築あけたり、此道を

通へる人ハ却而其竒巧をは見る事あるまし、

舩より仰きて其巧の危事をしる、舩次第に

下りて河戸に至る、此所

鮎を捕らしむ、其構甚大なり、川を斜にたて切り

真中に魚梁を設く、北の方川端に役所を建て

鮎を製す、其仕方甚嚴重なり、川の南にそふて

通舩の口を設て、常に戸を閉、舩至れは水主一人

(改頁)

役所に至りて告く、而後役人出て通舩の戸を開く、

ミたりに通する事をゆるさす、右にあぶ山あり、

舩次第に下りて左に不動院・日通寺あり、ついに

今門の下に至る。