越後国絵図に親しむ

『国絵図』を作成するにあたり、幕府は詳細な仕様を制作者に示しました。図の縮尺は六寸を一里(21,600分の1)とすること、城下町を方形・村を小判型で表示、潟湖(大きさ・深さ)・海・山(樹木相)、河川・道路(渡河方法・幹線・枝線、一里山)、航路の表記(湊の深さ、舟がかり、潮流や風向きの情報)、峠道の状況(冬期間の牛馬通行、国境・町からの距離)などがあります。村は郡ごとに色分けされ、小判型の枠に村名・石高、欄外の「いろは」記号で領主名が識別できます。

元禄国絵図を作る際、越後国は二分割され、北半部は村上・新発田藩が担当したため、これ以降、越後北半部の控図が地元新発田に残されました。また、現在の東蒲原郡は会津藩領のため、元禄絵図作成時に会津藩から情報が提供され、絵図に範囲が加えられることになります。天保図は軸絵で分割した元禄図の写しが配られ、変更情報を記入して幕府へ提出する方式がとられます。簡略化が進み、領主や石高の情報が省略されます。

『正保越後国絵図』を読み解く

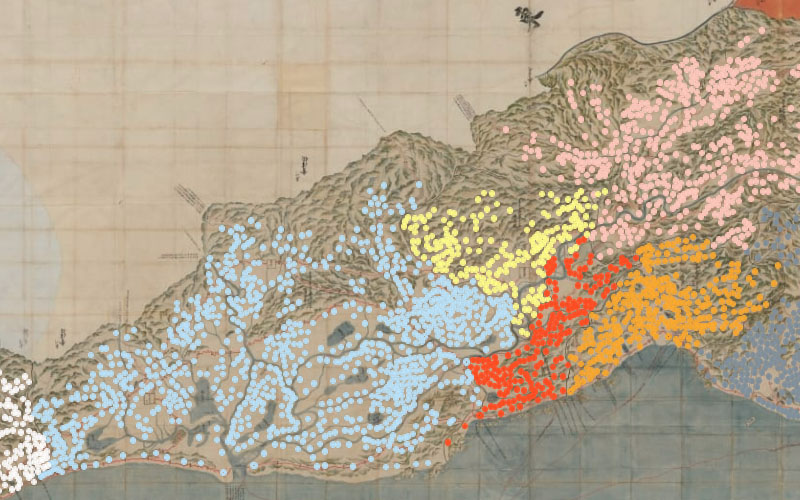

『正保越後国絵図』は七郡が色分けされ、御蔵入地と、11の大名・旗本領、寺社領が区分されています。小判型の枠内に記された村名は現在の大字名に相当する地名として残り、その村で生産される米の石高が記載されています。枠の上に記された「いろは」記号は「い」が御蔵入地(幕府直轄領)、「ろ」が本田能登守(村上藩領)、「は」が牧野右馬充(長岡藩領)、と続き、「ヘ」が溝口出雲守(新発田藩領)を示し、「へ」の記号が記された村の石高を合計すると新発田藩五万国分の内訳となります。

正保越後国絵図(元禄年間写)

高精細画像上に絵図内に記された村名や石高の翻刻テキストと越後国七郡の凡例の色が重ねて表示されます。

藩別の支配区域は、チェックボックスで表示を切り替えることができます。

*ビューアの操作方法は利用ガイドをご覧ください。

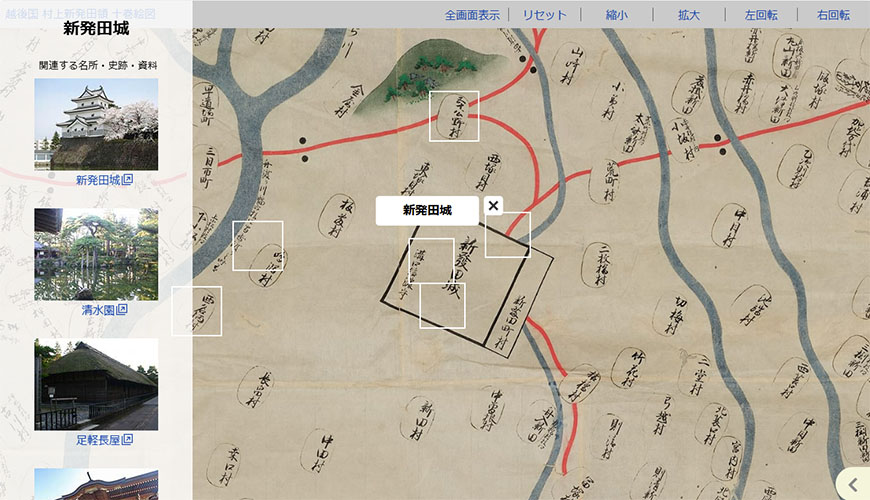

国絵図から広がる越後の景観

越後の国郡絵図は、正保4(1647)年、元禄13(1700)年、天保8(1837)年に幕府へ提出されました。各年代の絵図画面上にある□で囲われた箇所をクリックすると、その地の往時の絵図・古写真や現在の景観写真をご覧いただけます。絵図に記された古地形をもとに当時や現在の景観に思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。